Contenus

Taguer

métier

-

Atelier de couture en plein air « Par une chaude journée d’été, les petites mains du tailleur Poutaraud à Ambazac ont choisi l’ombre rafraîchissante de l’impasse qui sépare l’atelier du magasin. Boudeau a su saisir la beauté de ces femmes affairées à assembler des vêtements d’homme sous le regard bienveillant du patron, reconnaissable au mètre à ruban qui pend à son cou, et celui des coupeurs. La scène est naturelle, plus familiale qu’ouvrière, encore apaisée par la présence de la fillette et des chatons. Il y règne une atmosphère de sérieux teintée de bonne humeur, qui reflète la réalité artisanale des bourgs limousins au début du XXe siècle. Ce cliché témoigne d’une nette opposition avec les conditions de travail de l’ouvrier des villes à la même époque. » Alain Monteaux Personnages : couturières, tailleur Poutaraud Boîte 212 (Bfm Limoges)

Atelier de couture en plein air « Par une chaude journée d’été, les petites mains du tailleur Poutaraud à Ambazac ont choisi l’ombre rafraîchissante de l’impasse qui sépare l’atelier du magasin. Boudeau a su saisir la beauté de ces femmes affairées à assembler des vêtements d’homme sous le regard bienveillant du patron, reconnaissable au mètre à ruban qui pend à son cou, et celui des coupeurs. La scène est naturelle, plus familiale qu’ouvrière, encore apaisée par la présence de la fillette et des chatons. Il y règne une atmosphère de sérieux teintée de bonne humeur, qui reflète la réalité artisanale des bourgs limousins au début du XXe siècle. Ce cliché témoigne d’une nette opposition avec les conditions de travail de l’ouvrier des villes à la même époque. » Alain Monteaux Personnages : couturières, tailleur Poutaraud Boîte 212 (Bfm Limoges) -

Marchande de peaux de lapins Prise au lendemain de la guerre de 14-18, en 1919, cette photographie représente une femme accompagnée de deux jeunes enfants, posant à côté de sa carriole. Celle-ci est tirée par un âne, signe de la modestie de la famille. Il s'agirait de madame Jeanne Janicot, « marchande de peaux de lapins ». Nous savons effectivement qu'existaient, aussi bien à Limoges qu'au Palais-sur-Vienne, des usines qui travaillaient ces peaux, telles que l'usine Beaulieu à Limoges où eut lieu un conflit social en 1905, ou encore l'usine Conchard du Palais-sur-Vienne. Il n'est pas anodin de noter que le moulin de la Ribière sur le Taurion était auparavant une usine de traitement de peaux de lapins pour fabriquer du feutre à chapeau(1). La mère de Jean-Baptiste Boudeau et son grand-père paternel y vivaient, et sans doute y avaient-ils travaillé avant de fonder l'épicerie. (1)source : Emmaüs Haute-Vienne Personnage : Mme Janicot Boîte 206 (Bfm Limoges)

Marchande de peaux de lapins Prise au lendemain de la guerre de 14-18, en 1919, cette photographie représente une femme accompagnée de deux jeunes enfants, posant à côté de sa carriole. Celle-ci est tirée par un âne, signe de la modestie de la famille. Il s'agirait de madame Jeanne Janicot, « marchande de peaux de lapins ». Nous savons effectivement qu'existaient, aussi bien à Limoges qu'au Palais-sur-Vienne, des usines qui travaillaient ces peaux, telles que l'usine Beaulieu à Limoges où eut lieu un conflit social en 1905, ou encore l'usine Conchard du Palais-sur-Vienne. Il n'est pas anodin de noter que le moulin de la Ribière sur le Taurion était auparavant une usine de traitement de peaux de lapins pour fabriquer du feutre à chapeau(1). La mère de Jean-Baptiste Boudeau et son grand-père paternel y vivaient, et sans doute y avaient-ils travaillé avant de fonder l'épicerie. (1)source : Emmaüs Haute-Vienne Personnage : Mme Janicot Boîte 206 (Bfm Limoges) -

Les chapeliers ambulants Le long de la voie de chemin de fer, au rocher de Lamberterie, sur le territoire de la commune de Royères, rive droite de la Vienne, un groupe de chapeliers ambulants, composé des deux parents et de leurs quatre enfants, pose pour le photographe. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Nous ignorons beaucoup de choses sur ces vendeurs itinérants, si ce n'est qu'ils sont italiens, et que nous sommes non loin du pont de Brignac. Se trouvent le long de cette vallée de la Vienne, des papeteries comme celles de Brignac, du moulin du Got, ou encore les Roches à Saint-Priest-Taurion, des usines de filature, comme celle des Ribières. Est-ce là leur clientèle ? Le caractère presque misérable, en tout cas très pauvre de cette famille, se voit à la fois dans la dureté des regards, et dans l'état de certains des vêtements : la robe de la petite fille effilochée, les pantalons d'un des garçons déchirés, sa veste avec un immense accroc. De surcroit, il porte des vêtements trop courts et est pieds nus. S'il n'y avait pas ce chapeau sur la tête du père, on pourrait presque douter de la réalité de leur métier. Boîte 17 (Bfm Limoges)

Les chapeliers ambulants Le long de la voie de chemin de fer, au rocher de Lamberterie, sur le territoire de la commune de Royères, rive droite de la Vienne, un groupe de chapeliers ambulants, composé des deux parents et de leurs quatre enfants, pose pour le photographe. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Nous ignorons beaucoup de choses sur ces vendeurs itinérants, si ce n'est qu'ils sont italiens, et que nous sommes non loin du pont de Brignac. Se trouvent le long de cette vallée de la Vienne, des papeteries comme celles de Brignac, du moulin du Got, ou encore les Roches à Saint-Priest-Taurion, des usines de filature, comme celle des Ribières. Est-ce là leur clientèle ? Le caractère presque misérable, en tout cas très pauvre de cette famille, se voit à la fois dans la dureté des regards, et dans l'état de certains des vêtements : la robe de la petite fille effilochée, les pantalons d'un des garçons déchirés, sa veste avec un immense accroc. De surcroit, il porte des vêtements trop courts et est pieds nus. S'il n'y avait pas ce chapeau sur la tête du père, on pourrait presque douter de la réalité de leur métier. Boîte 17 (Bfm Limoges) -

Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits Contient les chansons suivantes : 1. Les scieurs de long 2. Le rémouleur 3. Le cordonnier, Lou courdounier 4. Les bouchers 5. C'est les garçons du Limousin 6. Je me suis t'engagé. cote : MAG.P LIM PAR.10

Chansons du Limousin ; 4 : chansons de métier et de conscrits Contient les chansons suivantes : 1. Les scieurs de long 2. Le rémouleur 3. Le cordonnier, Lou courdounier 4. Les bouchers 5. C'est les garçons du Limousin 6. Je me suis t'engagé. cote : MAG.P LIM PAR.10 -

Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats Au XIXe siècle, les Feuillardiers étaient des artisans qui fabriquaient des feuillards, sortes de longues lattes de bois, essentiellement en châtaignier qui servaient notamment à cercler les barriques de bois des vignerons du Bordelais voisin. Ils fabriquaient aussi des piquets, des bardeaux, des lattes, etc. Le métier de feuillardier est apparu dans le Limousin vers les années 1850 lorsque les forges utilisant le charbon de châtaignier ont périclité. La période la plus faste de la profession se situe entre 1880 et 1930. Exercée pendant les mois d'hiver, c'était une activité peu valorisante et difficile. En 1905 les feuillardiers se regroupèrent en syndicat et plusieurs mouvements de grèves eurent lieu qui eurent pour conséquence une légère revalorisation des tarifs. Au final, le syndicat des feuillardiers est un exemple d'une organisation professionnelle puissante en milieu rural avec près de 1500 adhérents avant la guerre de 1914. cote : MAG.P LIM 30208 (Bfm Limoges)

Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicats Au XIXe siècle, les Feuillardiers étaient des artisans qui fabriquaient des feuillards, sortes de longues lattes de bois, essentiellement en châtaignier qui servaient notamment à cercler les barriques de bois des vignerons du Bordelais voisin. Ils fabriquaient aussi des piquets, des bardeaux, des lattes, etc. Le métier de feuillardier est apparu dans le Limousin vers les années 1850 lorsque les forges utilisant le charbon de châtaignier ont périclité. La période la plus faste de la profession se situe entre 1880 et 1930. Exercée pendant les mois d'hiver, c'était une activité peu valorisante et difficile. En 1905 les feuillardiers se regroupèrent en syndicat et plusieurs mouvements de grèves eurent lieu qui eurent pour conséquence une légère revalorisation des tarifs. Au final, le syndicat des feuillardiers est un exemple d'une organisation professionnelle puissante en milieu rural avec près de 1500 adhérents avant la guerre de 1914. cote : MAG.P LIM 30208 (Bfm Limoges) -

Une corporation au XXe siècle. Les bouchers de Limoges Une analyse historique et sociologique pour comprendre la survivance de cette corporation au début du XXe siècle. Extrait de la Revue des idées, "Etudes de critique générale paraissant tous les 15 du mois". cote : MAG.P LIM 34114 (Bfm Limoges)

Une corporation au XXe siècle. Les bouchers de Limoges Une analyse historique et sociologique pour comprendre la survivance de cette corporation au début du XXe siècle. Extrait de la Revue des idées, "Etudes de critique générale paraissant tous les 15 du mois". cote : MAG.P LIM 34114 (Bfm Limoges) -

La chasse du Loup, , nécessaire à la maison rustique Titre complet : La chasse du loup, nécessaire à la maison rustique : en laquelle est contenue la nature des loups, et la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pièges, qu'autres instruments, le tout enrichi de plusieurs figures et pourtraicts representés après le naturel. Cet ouvrage est le premier traité de louveterie. Les attaques de loups sont alors fréquentes et compromettent la sécurité , au point que la charge de louvetier ( chasseur de loups) est devenu un office royal. Jean de Clamorgan, est un maître expérimenté en la matière, passionné de son art, dessinateur habile et érudit. Il rédige là un traité complet, dédié au roi Charles IX. Les deux premiers chapitres de son ouvrage renferment des citations amassées avec incertitudes parfois, qui ont le ton de fable : "dedans les roignons d'un vieux loup s'engendrent et se nourissent des serpents". Le chapitre III est, par contre, clair et précis. Jean de Clamorgan y expose la manière de "façonner les chiens" , de "faire le buisson de la chasse du loup", le tout ponctué des dessins de l'auteur. Clamorgan en profite également pour raconter ses exploits nombreux. Au final, ce traité connu un grand succès : plusieurs fois réedité, il fut traduit en allemand et en italien. L'édition présentée ici fut imprimée à Rouen (Jean de Clamorgan était d'une grande famille normande) en 1658

La chasse du Loup, , nécessaire à la maison rustique Titre complet : La chasse du loup, nécessaire à la maison rustique : en laquelle est contenue la nature des loups, et la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pièges, qu'autres instruments, le tout enrichi de plusieurs figures et pourtraicts representés après le naturel. Cet ouvrage est le premier traité de louveterie. Les attaques de loups sont alors fréquentes et compromettent la sécurité , au point que la charge de louvetier ( chasseur de loups) est devenu un office royal. Jean de Clamorgan, est un maître expérimenté en la matière, passionné de son art, dessinateur habile et érudit. Il rédige là un traité complet, dédié au roi Charles IX. Les deux premiers chapitres de son ouvrage renferment des citations amassées avec incertitudes parfois, qui ont le ton de fable : "dedans les roignons d'un vieux loup s'engendrent et se nourissent des serpents". Le chapitre III est, par contre, clair et précis. Jean de Clamorgan y expose la manière de "façonner les chiens" , de "faire le buisson de la chasse du loup", le tout ponctué des dessins de l'auteur. Clamorgan en profite également pour raconter ses exploits nombreux. Au final, ce traité connu un grand succès : plusieurs fois réedité, il fut traduit en allemand et en italien. L'édition présentée ici fut imprimée à Rouen (Jean de Clamorgan était d'une grande famille normande) en 1658 -

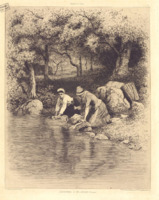

Laveuses à Vallière (Creuse) cote : 2FI 14 (Bfm Limoges)

Laveuses à Vallière (Creuse) cote : 2FI 14 (Bfm Limoges) -

Argentat, flottage de bois La navigation fut longtemps active sur la Dordogne, avec un trafic intense de marchandises de toutes sortes. Elle faisait vivre jusqu'au XIXe siècle tout un peuple de mariniers. Le flottage de bois en particulier, était une activité importante. On appelaient argentats ces bateaux éphémères construits à Argentat transportant du bois à brûler et du charbon de bois. cote : 9FI78/3 (Bfm Limoges)

Argentat, flottage de bois La navigation fut longtemps active sur la Dordogne, avec un trafic intense de marchandises de toutes sortes. Elle faisait vivre jusqu'au XIXe siècle tout un peuple de mariniers. Le flottage de bois en particulier, était une activité importante. On appelaient argentats ces bateaux éphémères construits à Argentat transportant du bois à brûler et du charbon de bois. cote : 9FI78/3 (Bfm Limoges) -

Les laveuses de l'Abbessaille Au bas de l’Abbessaille, sous la cathédrale (actuel Quai Louis-Goujaud), les lavandières s’affairent. Les "Ponticaudes" qui ne travaillent pas dans les fabriques voisines ont pour principale activité de laver le linge des « Vilaudes », les bourgeoises et commerçantes de Limoges. La photographie semble être prise depuis le bout du pont Saint-Étienne. Les maisons que l’on voit à droite furent rasées dès les années 1900. cote : 9FI502/5 (Bfm limoges)

Les laveuses de l'Abbessaille Au bas de l’Abbessaille, sous la cathédrale (actuel Quai Louis-Goujaud), les lavandières s’affairent. Les "Ponticaudes" qui ne travaillent pas dans les fabriques voisines ont pour principale activité de laver le linge des « Vilaudes », les bourgeoises et commerçantes de Limoges. La photographie semble être prise depuis le bout du pont Saint-Étienne. Les maisons que l’on voit à droite furent rasées dès les années 1900. cote : 9FI502/5 (Bfm limoges) -

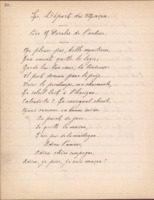

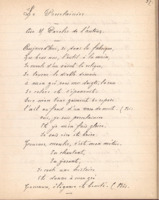

Le départ du Maçon Chanson, manuscrit de l'auteur. Issu d'une famille de négociants, Alfred Durin a vraissemblablement fait de solides études classiques. Il exerçait la profession de marchand d'estampes et de chansonnier satirique. Sous Louis-Philippe, il raille violemment le gouvernement en publiant des chansons accueillies avec enthousiasme lors de la Révolution de février 1848. Il est également inscrit à la Société Populaire, dont il est l'un des membres actifs aux côtés de Théodore Bac. Alfred Durin est également le rédacteur en chef du Carillon républicain , "journal populaire" qu'il a fondé en 1848, et dont la devise est "tout pour le peuple et par le peuple". On y retrouve quelques unes de ses chansons, dont le "départ du Maçon "(n°15 du 22mai 1848). cote : Ms 88 (Bfm Limoges)

Le départ du Maçon Chanson, manuscrit de l'auteur. Issu d'une famille de négociants, Alfred Durin a vraissemblablement fait de solides études classiques. Il exerçait la profession de marchand d'estampes et de chansonnier satirique. Sous Louis-Philippe, il raille violemment le gouvernement en publiant des chansons accueillies avec enthousiasme lors de la Révolution de février 1848. Il est également inscrit à la Société Populaire, dont il est l'un des membres actifs aux côtés de Théodore Bac. Alfred Durin est également le rédacteur en chef du Carillon républicain , "journal populaire" qu'il a fondé en 1848, et dont la devise est "tout pour le peuple et par le peuple". On y retrouve quelques unes de ses chansons, dont le "départ du Maçon "(n°15 du 22mai 1848). cote : Ms 88 (Bfm Limoges) -

Le Porcelainier Chanson, manuscrit de l'auteur. Issu d'une famille de négociants, Alfred Durin a vraissemblablement fait de solides études classiques. Il exerçait la profession de marchand d'estampes et de chansonnier satirique. Sous Louis-Philippe, il raille violemment le gouvernement en publiant des chansons accueillies avec enthousiasme lors de la Révolution de février 1848. Il est également inscrit à la Société Populaire, dont il est l'un des membres actifs aux côtés de Théodore Bac. Alfred Durin est également le rédacteur en chef du Carillon républicain , "journal populaire" qu'il a fondé en 1848, et dont la devise est "tout pour le peuple et par le peuple". On y retrouve quelques unes de ses chansons. cote : Ms 88 (Bfm Limoges)

Le Porcelainier Chanson, manuscrit de l'auteur. Issu d'une famille de négociants, Alfred Durin a vraissemblablement fait de solides études classiques. Il exerçait la profession de marchand d'estampes et de chansonnier satirique. Sous Louis-Philippe, il raille violemment le gouvernement en publiant des chansons accueillies avec enthousiasme lors de la Révolution de février 1848. Il est également inscrit à la Société Populaire, dont il est l'un des membres actifs aux côtés de Théodore Bac. Alfred Durin est également le rédacteur en chef du Carillon républicain , "journal populaire" qu'il a fondé en 1848, et dont la devise est "tout pour le peuple et par le peuple". On y retrouve quelques unes de ses chansons. cote : Ms 88 (Bfm Limoges)