Contenus

Taguer

humour

-

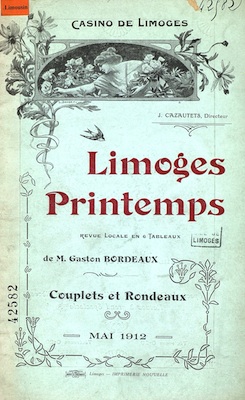

Limoges printemps : revue locale en 6 tableaux : couplets et rondeaux : couplets et rondeaux Parmi les textes de chansons de ce programme : le palais Jourdan, le vieux Porcelainier, le meeting des Bestiaux, le projet (du quartier du Canard), la Vienne.... 4 pages de planches hors-texte présentant les artistes. cote : MAG.P LIM 42582 (Bfm Limoges)

Limoges printemps : revue locale en 6 tableaux : couplets et rondeaux : couplets et rondeaux Parmi les textes de chansons de ce programme : le palais Jourdan, le vieux Porcelainier, le meeting des Bestiaux, le projet (du quartier du Canard), la Vienne.... 4 pages de planches hors-texte présentant les artistes. cote : MAG.P LIM 42582 (Bfm Limoges) -

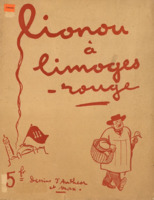

Lionou à Limoges rouge Dessins de caricature et d'humour sur Léon Betoulle, maire de Limoges de 1912 à 1941 (puis de 1947 à 1956) et la politique locale. Il semblerait que sous le pseudonyme de l'auteur, Anthéor, se cacherait Emile Dantony, maire de Limoges en 1910 ... cote : MAG.P LIM 35056 (Bfm Limoges)

Lionou à Limoges rouge Dessins de caricature et d'humour sur Léon Betoulle, maire de Limoges de 1912 à 1941 (puis de 1947 à 1956) et la politique locale. Il semblerait que sous le pseudonyme de l'auteur, Anthéor, se cacherait Emile Dantony, maire de Limoges en 1910 ... cote : MAG.P LIM 35056 (Bfm Limoges) -

Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil Petit recueil souriant de poésies légères et sombres éditées pendant la deuxième Guerre Mondiale. L'exemplaire comporte un ex-dono de l'éditeur du 3 décembre 1943, l'autre est dédicacé par l'auteur. cote : MAG.P LIM 50096 (Bfm Limoges)

Cheveux sur la soupe : poésies de tout poil Petit recueil souriant de poésies légères et sombres éditées pendant la deuxième Guerre Mondiale. L'exemplaire comporte un ex-dono de l'éditeur du 3 décembre 1943, l'autre est dédicacé par l'auteur. cote : MAG.P LIM 50096 (Bfm Limoges) -

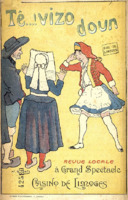

Tê...! Vizo doun : revue locale en 2 actes et 6 tableaux Programme complet de la revue du Casino de Limoges, dirigé par MM. Saint-Pol et Duranty ; musique nouvelle et arrangée par M. [André] Delormel. photos des artistes et texte intégral des chansons. A noter deux belles illustrations, en couverture et page centrale, de Henri-Gabriel Ibels. cote : MAG.P LIM 42580 (Bfm Limoges)

Tê...! Vizo doun : revue locale en 2 actes et 6 tableaux Programme complet de la revue du Casino de Limoges, dirigé par MM. Saint-Pol et Duranty ; musique nouvelle et arrangée par M. [André] Delormel. photos des artistes et texte intégral des chansons. A noter deux belles illustrations, en couverture et page centrale, de Henri-Gabriel Ibels. cote : MAG.P LIM 42580 (Bfm Limoges) -

Les Français peints par eux-mêmes : le Limousin Émile de La Bédollière (1812-1883) était un écrivain touche-à-tout, avocat de formation. Jouissant en son temps d'une certaine notoriété en tant que journaliste, il écrivit surtout pour le quotidien Le Siècle. Comme traducteur de l'anglais, il fit notamment l'immense succès français de La Case de l'oncle Tom, le grand roman anti-esclavagiste de Harriett Beecher Stowe. Aussi chansonnier et bon-vivant, il était membre de deux des goguettes les plus célèbres de Paris : La Lice chansonnière et La société du Caveau. Voyageur et adepte des physiologies, ces caricatures de mœurs très en vogue à l'époque, c'est lui qui rédigea (d'après des témoignages, sans visiter la région) le présent portrait des Limousins, qui figure dans le 7ème volume de l'énorme somme de textes réunis par l'éditeur parisien Léon Curmer (1801-1870) sous le titre Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, paru en 1841. Il s’agit d'un passage en revue de tous les types et espèces de Français, depuis « L’Épicier » qui ouvre le Tome I jusqu’au « Corse » qui clôture le Tome VIII. En tout, cette encyclopédie se compose de 5 volumes dédiés à la population parisienne (les métiers, les loisirs...) et de 3 volumes traitant des provinces et des colonies. Elle est inspirée des deux doctrines alors très à la mode : le néo-hippocratisme (les hommes sont déterminés par leur milieu) et la physiognomonie (le physique, le visage d'une personne révèle son caractère). L'ouvrage, d'abord publié en feuilleton, fait appel à de nombreuses grandes plumes de l'époque comme Balzac, Nodier ou encore Janin, ainsi qu'à de grands dessinateurs et graveurs tels Daumier, Monnier, Gavarni... Si « scientifiquement » la plupart de ces textes paraissent aujourd'hui tout à fait surannés voire ridicules, ils présentent toujours les mêmes qualités littéraires et procurent toujours plaisir et amusement au lecteur. (Baptiste Chrétien) cote : RES MAG.P LIM V90 ( Bfm Limoges)

Les Français peints par eux-mêmes : le Limousin Émile de La Bédollière (1812-1883) était un écrivain touche-à-tout, avocat de formation. Jouissant en son temps d'une certaine notoriété en tant que journaliste, il écrivit surtout pour le quotidien Le Siècle. Comme traducteur de l'anglais, il fit notamment l'immense succès français de La Case de l'oncle Tom, le grand roman anti-esclavagiste de Harriett Beecher Stowe. Aussi chansonnier et bon-vivant, il était membre de deux des goguettes les plus célèbres de Paris : La Lice chansonnière et La société du Caveau. Voyageur et adepte des physiologies, ces caricatures de mœurs très en vogue à l'époque, c'est lui qui rédigea (d'après des témoignages, sans visiter la région) le présent portrait des Limousins, qui figure dans le 7ème volume de l'énorme somme de textes réunis par l'éditeur parisien Léon Curmer (1801-1870) sous le titre Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, paru en 1841. Il s’agit d'un passage en revue de tous les types et espèces de Français, depuis « L’Épicier » qui ouvre le Tome I jusqu’au « Corse » qui clôture le Tome VIII. En tout, cette encyclopédie se compose de 5 volumes dédiés à la population parisienne (les métiers, les loisirs...) et de 3 volumes traitant des provinces et des colonies. Elle est inspirée des deux doctrines alors très à la mode : le néo-hippocratisme (les hommes sont déterminés par leur milieu) et la physiognomonie (le physique, le visage d'une personne révèle son caractère). L'ouvrage, d'abord publié en feuilleton, fait appel à de nombreuses grandes plumes de l'époque comme Balzac, Nodier ou encore Janin, ainsi qu'à de grands dessinateurs et graveurs tels Daumier, Monnier, Gavarni... Si « scientifiquement » la plupart de ces textes paraissent aujourd'hui tout à fait surannés voire ridicules, ils présentent toujours les mêmes qualités littéraires et procurent toujours plaisir et amusement au lecteur. (Baptiste Chrétien) cote : RES MAG.P LIM V90 ( Bfm Limoges) -

Histoire du ballon de Lyon, suivie d'une autre pièce non moins piquante récit et commentaire érudit et pamphlétaire de cet événement du survol de Lyon du plus gros aérostat jamais construit (24m de haut et 42m de diamètre), réalisé par le scientifique Alexandre Charles et les frères industriels papetiers Robert. Extrait de l'avertissement au lecteur : "On sera curieux un jour de savoir quelle sensation fut la découverte des ballons aérostatiques [...] il faut quelque preuve que l'enthousiasme ne fut pas universel et qu'il y avait des pyrrhoniens m^me sous les yeux de Charles et Robert. Les deux fragments que nous donnons outre le mérite de la nouveauté ont celui non moins agréable de la gaité et du bon sens critique". cote : MAG.P S1114 (Bfm Limoges)

Histoire du ballon de Lyon, suivie d'une autre pièce non moins piquante récit et commentaire érudit et pamphlétaire de cet événement du survol de Lyon du plus gros aérostat jamais construit (24m de haut et 42m de diamètre), réalisé par le scientifique Alexandre Charles et les frères industriels papetiers Robert. Extrait de l'avertissement au lecteur : "On sera curieux un jour de savoir quelle sensation fut la découverte des ballons aérostatiques [...] il faut quelque preuve que l'enthousiasme ne fut pas universel et qu'il y avait des pyrrhoniens m^me sous les yeux de Charles et Robert. Les deux fragments que nous donnons outre le mérite de la nouveauté ont celui non moins agréable de la gaité et du bon sens critique". cote : MAG.P S1114 (Bfm Limoges) -

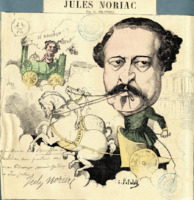

Jules Noriac Claude Antoine Jules Cairon dit Jules Noriac, né en 1827 à Limoges, est un journaliste et chroniqueur dans de nombreux journaux, dont le Figaro, hebdomadaire dont il était l’un des principaux rédacteurs. C'est aussi un écrivain à la réputation d'humoriste" (Le 101e régiment", "la Bêtise humaine", le"Journal du flâneur") Auteur de vaudevilles et de livrets d'opérette, Jules Noriac dirigea en le Théâtre des Variétés de 1856 à 1869 et les Bouffes-Parisiens de 1868 à 1879. Pilotell dessine un Jules Noriac triomphant sur son char. cote : FP NOR 10 (Bfm Limoges)

Jules Noriac Claude Antoine Jules Cairon dit Jules Noriac, né en 1827 à Limoges, est un journaliste et chroniqueur dans de nombreux journaux, dont le Figaro, hebdomadaire dont il était l’un des principaux rédacteurs. C'est aussi un écrivain à la réputation d'humoriste" (Le 101e régiment", "la Bêtise humaine", le"Journal du flâneur") Auteur de vaudevilles et de livrets d'opérette, Jules Noriac dirigea en le Théâtre des Variétés de 1856 à 1869 et les Bouffes-Parisiens de 1868 à 1879. Pilotell dessine un Jules Noriac triomphant sur son char. cote : FP NOR 10 (Bfm Limoges) -

Jules Noriac Claude Antoine Jules Cairon dit Jules Noriac, né en 1827 à Limoges. est un journaliste et chroniqueur dans de nombreux journaux, dont le Figaro, hebdomadaire dont il était l’un des principaux rédacteurs. C'est aussi un écrivain à la réputation d'humoriste, pour des livres comme " Le 101e régiment" (1858), auquel pourrait faire allusion ce dessin d'Hyppolite Mailly . Auteur de vaudevilles et de livrets d'opérette, Jules Noriac dirigea en le Théâtre des Variétés de 1856 à 1869 et les Bouffes-Parisiens de 1868 à 1879. cote : FP NOR 02 (Bfm Limoges)

Jules Noriac Claude Antoine Jules Cairon dit Jules Noriac, né en 1827 à Limoges. est un journaliste et chroniqueur dans de nombreux journaux, dont le Figaro, hebdomadaire dont il était l’un des principaux rédacteurs. C'est aussi un écrivain à la réputation d'humoriste, pour des livres comme " Le 101e régiment" (1858), auquel pourrait faire allusion ce dessin d'Hyppolite Mailly . Auteur de vaudevilles et de livrets d'opérette, Jules Noriac dirigea en le Théâtre des Variétés de 1856 à 1869 et les Bouffes-Parisiens de 1868 à 1879. cote : FP NOR 02 (Bfm Limoges) -

Tout en dégustant un bock... Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’"avocat loin de la cour d’appel". A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. Georges Fourest fera encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945. Après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert, à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900. « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". cote : AUT219 (Bfm Limoges)

Tout en dégustant un bock... Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’"avocat loin de la cour d’appel". A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. Georges Fourest fera encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945. Après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert, à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900. « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". cote : AUT219 (Bfm Limoges) -

Limoges en vitesse Titre de couverture : "Couplets chantés dans Limoges en vitesse : revue en un tableau et quart jouée au Théâtre municipal de Limoges... Avec le portrait des auteurs". Sur la quatrième page de couverture, photo représentant les deux personnes de dos. -Compte rendu dans le "Courrier du Centre" du 11 mars 1907 et dans "Limoges illustré" du 1e avril 1907, sans identification des auteurs, vraisemblablement M. Filochot, chef d'orchestre du Théâtre et M. Dolne, directeur de la troupe. cote : MAG.P LIM 40681 (Bfm Limoges)

Limoges en vitesse Titre de couverture : "Couplets chantés dans Limoges en vitesse : revue en un tableau et quart jouée au Théâtre municipal de Limoges... Avec le portrait des auteurs". Sur la quatrième page de couverture, photo représentant les deux personnes de dos. -Compte rendu dans le "Courrier du Centre" du 11 mars 1907 et dans "Limoges illustré" du 1e avril 1907, sans identification des auteurs, vraisemblablement M. Filochot, chef d'orchestre du Théâtre et M. Dolne, directeur de la troupe. cote : MAG.P LIM 40681 (Bfm Limoges) -

Les Sabines de Limoges ou l'Enlèvement singulier "Vaudeville héroïque en un acte : imitation burlesque de l'enlèvement des Sabines. Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre des Variétés, Boulevard Montmartre , le 1er août 1811." cote : MAG.P LIM B1214 (Bfm Limoges)

Les Sabines de Limoges ou l'Enlèvement singulier "Vaudeville héroïque en un acte : imitation burlesque de l'enlèvement des Sabines. Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre des Variétés, Boulevard Montmartre , le 1er août 1811." cote : MAG.P LIM B1214 (Bfm Limoges) -

Visite d'un parisien à Limoges à l'occasion du concours régional de 1879 Le récit d'un parisien en séjour à Limoges, et son constat sur la ville, ses habitants, ses notables, etc... cote : MAG.P LIM 18167 (Bfm Limoges)

Visite d'un parisien à Limoges à l'occasion du concours régional de 1879 Le récit d'un parisien en séjour à Limoges, et son constat sur la ville, ses habitants, ses notables, etc... cote : MAG.P LIM 18167 (Bfm Limoges) -

Françou "François" . Court recueil de textes en occitan, que l'on nomme aussi des "gnorles" (des histoires drôles et souvent crues en vers ou en prose). cote : MAG.P LIM 15965/e (Bfm Limoges)

Françou "François" . Court recueil de textes en occitan, que l'on nomme aussi des "gnorles" (des histoires drôles et souvent crues en vers ou en prose). cote : MAG.P LIM 15965/e (Bfm Limoges) -

Lo Morioun d'Emprugno "la Marion de Prugne", suivi de Lou Perdigal de lo Suzeto (" le perdreau de Suzette") et "Lo Morquiso de Poumpodour"? ("la Marquise de Pompadour"). La Marion de Prugne (Emprugno, signifie très probablement "en Prugne", village de la commune d'Ussac) Pendant la guerre, en novembre. Pays de Brive. Gel et neige. Marion attend désespérément des nouvelles de son Jeantou, parti il y a 3 ans dans l'armée de l'Empereur. Ce matin là elle a vu passer le Courrier de Beynat avec des drapeaux accrochés à sa voiture, mais elle n'a pas eu le temps de l'arrêter pour lui demander la raison de cette décoration. Intriguée, elle décide donc de se rendre à Brive. Elle prétexte qu'elle n'a plus de pain ni de farine et qu'avec ce méchant temps (neige et gel à pierre fendre) le meunier ne risque pas passer de sitôt... Elle se met en route, et emporte avec elle 2 poulets. Arrivée en ville, elle vend ses deux poulets, puis se rend sur la place pour écouter les nouvelles. Au balcon de la mairie, un homme annonce la victoire de Coulommiers (1870), l'évacuation d'Orléans et la fuite des Prussiens. (à ce moment du texte le Maire de Brive est nommé : "Bounal" -il s'agit de Gabriel Bonis-Bonal, qui n'a été maire qu'un mois, en novembre 1870). La nuit tombe. Après avoir acheté son pain chez le pestourier (joli mot ancien pour désigner le boulanger, que tout le monde ou presque a depuis remplacé par boulèngier), elle se met en route pour rentrer chez elle. Près du cimetière, elle est apeurée par un eschonti (âme damnée dans la tradition limousine). Elle prend courage et se remet en route. Puis elle se sent suivie. Elle se retourne : un loup la suit ! Elle court, le loup la rattrape. Elle s'arrête, sort un grand couteau, non pour tuer le loup, mais pour lui couper un bout de sa tourte qu'elle lui fourre entre les babines. Tandis que le loup affamé mange le pain, elle repart en courant. Mais son bout de pain finit, il court à nouveau derrière elle. Elle lui recoupe et redonne un morceau de pain. etc. etc. jusqu'à ce que la tourte soit finie. Ne sachant plus que faire pour échapper au loup, Marion a tellement peur qu'elle attrape la "foire", la chiasse... Là, elle se dit "J'ai été propre toute ma vie, hors de question que je meurs sale". Elle retrousse sa robe et ses cotillons puis, cul face au loup, s'accroupit pour chier. Le loup, effrayé par cette image, se sauve à toute vitesse. Une heure après, la Marion est rendue chez elle, à Prugne, sans sa tourte de pain mais heureuse d'être en vie. Heureusement personne ne la vit arriver. Le perdreau de la Suzette Fin du mois d'août. Canicule. Suzette veut se rendre à Brive. Elle part de Sirogno (Sirogne, commune d'Ussac) à 13h. Arrivant au pied de Locan (Lacan) en fasse de Migoulo (Migoule), elle trouve un perdreau étendu, les ailes ouvertes. Elle comprend rapidement qu'il est mort depuis longtemps, car il a les mouches au bec, le cul vert et une très mauvaise odeur. Mais Suzette le prend tout de même pour le vendre à Brive. Mais arrivée en ville, elle ne trouve pas d'acheteur, car tous le monde lui dit : "Il est pourri ton perdreau!". Elle prend honte et s'en va, cachant tout de même son perdreau son son jupon, se disant qu'elle trouvera bien un imbécile pour lui acheter. Comme elle ne doit repartir qu'à 18h avec une amie rencontrée là, et qu'il n'est que 16h, elle décide d'aller à l'église où il fait frais. Là, elle voit plein de jeunes filles et de femmes faisant la queue devant le confessionnal. Elle se dit que le curé doit être bien aimable pour que toute veuillent le voir. Curieuse, elle prend place dans la file. Quand son tour arrive, elle rentre dans le confessionnal, retrousse un peu ses jupes et s'assoit. Mais l'atroce odeur du perdreau pourri envahit le confessionnal. Le curé s'exclame : "C'est une infection !". Suzette répond : Monsieur le Curé, c'est mon perdreau qui sent comme ça !" (il y a bien un jeu de mot, car vérification faite le perdreau désigne effectivement, aussi, le sexe féminin). Ce à quoi le curé répond (en français dans le texte) : "Vieille salope ! Quand on a une infirmité pareille, on se lave avant de venir ici !". Il se lève et sort du confessionnal. Suzette, honteuse, abandonne le perdreau sous un bénitier, rejoint son amie et s'en retourne à Sirogne. Et bien que très bavarde, elle ne dit pas un mot de cette histoire à personne ! Résumé, traduction et notes de Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1557 (Bfm Limoges)

Lo Morioun d'Emprugno "la Marion de Prugne", suivi de Lou Perdigal de lo Suzeto (" le perdreau de Suzette") et "Lo Morquiso de Poumpodour"? ("la Marquise de Pompadour"). La Marion de Prugne (Emprugno, signifie très probablement "en Prugne", village de la commune d'Ussac) Pendant la guerre, en novembre. Pays de Brive. Gel et neige. Marion attend désespérément des nouvelles de son Jeantou, parti il y a 3 ans dans l'armée de l'Empereur. Ce matin là elle a vu passer le Courrier de Beynat avec des drapeaux accrochés à sa voiture, mais elle n'a pas eu le temps de l'arrêter pour lui demander la raison de cette décoration. Intriguée, elle décide donc de se rendre à Brive. Elle prétexte qu'elle n'a plus de pain ni de farine et qu'avec ce méchant temps (neige et gel à pierre fendre) le meunier ne risque pas passer de sitôt... Elle se met en route, et emporte avec elle 2 poulets. Arrivée en ville, elle vend ses deux poulets, puis se rend sur la place pour écouter les nouvelles. Au balcon de la mairie, un homme annonce la victoire de Coulommiers (1870), l'évacuation d'Orléans et la fuite des Prussiens. (à ce moment du texte le Maire de Brive est nommé : "Bounal" -il s'agit de Gabriel Bonis-Bonal, qui n'a été maire qu'un mois, en novembre 1870). La nuit tombe. Après avoir acheté son pain chez le pestourier (joli mot ancien pour désigner le boulanger, que tout le monde ou presque a depuis remplacé par boulèngier), elle se met en route pour rentrer chez elle. Près du cimetière, elle est apeurée par un eschonti (âme damnée dans la tradition limousine). Elle prend courage et se remet en route. Puis elle se sent suivie. Elle se retourne : un loup la suit ! Elle court, le loup la rattrape. Elle s'arrête, sort un grand couteau, non pour tuer le loup, mais pour lui couper un bout de sa tourte qu'elle lui fourre entre les babines. Tandis que le loup affamé mange le pain, elle repart en courant. Mais son bout de pain finit, il court à nouveau derrière elle. Elle lui recoupe et redonne un morceau de pain. etc. etc. jusqu'à ce que la tourte soit finie. Ne sachant plus que faire pour échapper au loup, Marion a tellement peur qu'elle attrape la "foire", la chiasse... Là, elle se dit "J'ai été propre toute ma vie, hors de question que je meurs sale". Elle retrousse sa robe et ses cotillons puis, cul face au loup, s'accroupit pour chier. Le loup, effrayé par cette image, se sauve à toute vitesse. Une heure après, la Marion est rendue chez elle, à Prugne, sans sa tourte de pain mais heureuse d'être en vie. Heureusement personne ne la vit arriver. Le perdreau de la Suzette Fin du mois d'août. Canicule. Suzette veut se rendre à Brive. Elle part de Sirogno (Sirogne, commune d'Ussac) à 13h. Arrivant au pied de Locan (Lacan) en fasse de Migoulo (Migoule), elle trouve un perdreau étendu, les ailes ouvertes. Elle comprend rapidement qu'il est mort depuis longtemps, car il a les mouches au bec, le cul vert et une très mauvaise odeur. Mais Suzette le prend tout de même pour le vendre à Brive. Mais arrivée en ville, elle ne trouve pas d'acheteur, car tous le monde lui dit : "Il est pourri ton perdreau!". Elle prend honte et s'en va, cachant tout de même son perdreau son son jupon, se disant qu'elle trouvera bien un imbécile pour lui acheter. Comme elle ne doit repartir qu'à 18h avec une amie rencontrée là, et qu'il n'est que 16h, elle décide d'aller à l'église où il fait frais. Là, elle voit plein de jeunes filles et de femmes faisant la queue devant le confessionnal. Elle se dit que le curé doit être bien aimable pour que toute veuillent le voir. Curieuse, elle prend place dans la file. Quand son tour arrive, elle rentre dans le confessionnal, retrousse un peu ses jupes et s'assoit. Mais l'atroce odeur du perdreau pourri envahit le confessionnal. Le curé s'exclame : "C'est une infection !". Suzette répond : Monsieur le Curé, c'est mon perdreau qui sent comme ça !" (il y a bien un jeu de mot, car vérification faite le perdreau désigne effectivement, aussi, le sexe féminin). Ce à quoi le curé répond (en français dans le texte) : "Vieille salope ! Quand on a une infirmité pareille, on se lave avant de venir ici !". Il se lève et sort du confessionnal. Suzette, honteuse, abandonne le perdreau sous un bénitier, rejoint son amie et s'en retourne à Sirogne. Et bien que très bavarde, elle ne dit pas un mot de cette histoire à personne ! Résumé, traduction et notes de Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1557 (Bfm Limoges) -

Prumieiro eilingado "Première causerie" . Court recueil de textes divers en occitan : chansons, histoires, devinettes... cote : MAG.P LIM 18585 (Bfm Limoges)

Prumieiro eilingado "Première causerie" . Court recueil de textes divers en occitan : chansons, histoires, devinettes... cote : MAG.P LIM 18585 (Bfm Limoges) -

Limoges-revue : revue locale en 3 actes et un prologue Titre complet "Limoges-revue, revue locale en 3 actes et un prologue représentée sur la scène du Théâtre municipal le 1er avril 1897." Parmi les chansons : Le Conseil municipal, les Buandières, les Statues de Limoges et en "apothéose" Les Trois Carnot. cote : MAG.P.LIM18335 (Bfm Limoges)

Limoges-revue : revue locale en 3 actes et un prologue Titre complet "Limoges-revue, revue locale en 3 actes et un prologue représentée sur la scène du Théâtre municipal le 1er avril 1897." Parmi les chansons : Le Conseil municipal, les Buandières, les Statues de Limoges et en "apothéose" Les Trois Carnot. cote : MAG.P.LIM18335 (Bfm Limoges) -

Histoire de la barbe chez divers peuples et plus particulièrement chez les Français Mémoire lu à la Société d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges le 30 juin 1843. Extraits du recueil : "L'histoire des modes, élucidée d'un point de vue philosophique, pourrait fournir autant de matériaux pour la connaissance de l'esprit humain que celle des opinions qui ont agité le monde. On y verrait les passions en jeu aussi vives, aussi active, ; aussi intolérantes que dans des querelles philosophiques, que dans les disputes de la scolastique. [...] Entre mille et un sujets de mode dont on pourrait faire l'histoire en particulier, j'ai choisi, Messieurs, celui de la barbe". cote : F5588/5 (Bfm Limoges)

Histoire de la barbe chez divers peuples et plus particulièrement chez les Français Mémoire lu à la Société d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges le 30 juin 1843. Extraits du recueil : "L'histoire des modes, élucidée d'un point de vue philosophique, pourrait fournir autant de matériaux pour la connaissance de l'esprit humain que celle des opinions qui ont agité le monde. On y verrait les passions en jeu aussi vives, aussi active, ; aussi intolérantes que dans des querelles philosophiques, que dans les disputes de la scolastique. [...] Entre mille et un sujets de mode dont on pourrait faire l'histoire en particulier, j'ai choisi, Messieurs, celui de la barbe". cote : F5588/5 (Bfm Limoges) -

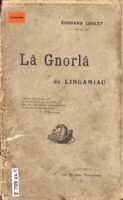

La Gnorla : patoiseries illustrées Edouard Cholet alias Lingamiau est né à Limoges en 1833. Après ses études, il travaille d’abord dans une banque, puis il est voyageur représentant en tissus. Avant 1870, il fonde une banque qu’il dirige d’abord en association, puis seul jusqu’en 1912. Il a exercé conjointement de nombreuses fonctions : administrateur de la Caisse d’Épargne de Limoges, administrateur de l’asile d’aliénés, directeur de la Caisse Régionale du Crédit agricole dès sa création, vice-président du Comité de la Bibliothèque populaire. À quarante-sept ans, il écrit sa première « gnorle » : Beucòp de bruch per far menut ; d’autres suivront ainsi que des chansons, des fables, des contes,.. édités chez Ducourtieux à Limoges. Dans ses gnorlas, Lingamiau utilise la langue du peuple de Limoges ou des campagnes alentours, pratiquée avec des gens qui parlent naturellement. C'est une langue qu’il connaît bien pour l’avoir parlé au cours de son enfance ou lors de ses déplacements. Ses contemporains, lettrés ou non, apprécient beaucoup ce qu’ils appellent ses « patoiseries » que certains, à l’époque, n’hésitent pas à qualifier de chefs-d’œuvre (cf préface de Paul Lagrange de la présente édition). cote MAG.P LIM E709 (Bfm Limoges)

La Gnorla : patoiseries illustrées Edouard Cholet alias Lingamiau est né à Limoges en 1833. Après ses études, il travaille d’abord dans une banque, puis il est voyageur représentant en tissus. Avant 1870, il fonde une banque qu’il dirige d’abord en association, puis seul jusqu’en 1912. Il a exercé conjointement de nombreuses fonctions : administrateur de la Caisse d’Épargne de Limoges, administrateur de l’asile d’aliénés, directeur de la Caisse Régionale du Crédit agricole dès sa création, vice-président du Comité de la Bibliothèque populaire. À quarante-sept ans, il écrit sa première « gnorle » : Beucòp de bruch per far menut ; d’autres suivront ainsi que des chansons, des fables, des contes,.. édités chez Ducourtieux à Limoges. Dans ses gnorlas, Lingamiau utilise la langue du peuple de Limoges ou des campagnes alentours, pratiquée avec des gens qui parlent naturellement. C'est une langue qu’il connaît bien pour l’avoir parlé au cours de son enfance ou lors de ses déplacements. Ses contemporains, lettrés ou non, apprécient beaucoup ce qu’ils appellent ses « patoiseries » que certains, à l’époque, n’hésitent pas à qualifier de chefs-d’œuvre (cf préface de Paul Lagrange de la présente édition). cote MAG.P LIM E709 (Bfm Limoges)