Contenus

Taguer

Saint-Martin-Terressus

-

Attelage de vaches chez les Senigout à La Maligne, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B140-n°2464)

Attelage de vaches chez les Senigout à La Maligne, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B140-n°2464) -

Famille à La Gasnerie, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B136-n°2404) Beau portrait d'une famille paysanne endimanchée.

Famille à La Gasnerie, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B136-n°2404) Beau portrait d'une famille paysanne endimanchée. -

Marie Bonnetaud et sa fille Élise, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B125-n°2236-2237)

Marie Bonnetaud et sa fille Élise, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B125-n°2236-2237) -

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1268) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1268) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux -

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1267) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1267) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux -

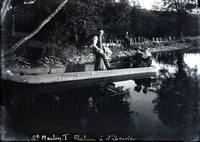

Pêcheur à l'épervier sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1264)

Pêcheur à l'épervier sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1264) -

Jument de M. O'Toole au château de Ribagnac, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1230) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Jument de M. O'Toole au château de Ribagnac, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1230) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. -

Le meunier Picaud et sa famille au Pont, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1229) Non loin du bourg de Saint-Martin-Terressus, sur la route d'Ambazac, le Moulin du Pont est établi au bord d'un ruisseau et alimenté par un étang, tout près du Taurion. A l'époque de cette prise de vue , il est tenu par la famille Picaud qui y produit de la farine.

Le meunier Picaud et sa famille au Pont, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1229) Non loin du bourg de Saint-Martin-Terressus, sur la route d'Ambazac, le Moulin du Pont est établi au bord d'un ruisseau et alimenté par un étang, tout près du Taurion. A l'époque de cette prise de vue , il est tenu par la famille Picaud qui y produit de la farine. -

Groupe de cyclistes au Pont, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1225) Bien avant la démocratisation de l'automobile dans nos campagnes, le vélo fut longtemps le moyen de locomotion le plus en vogue chez les jeunes gens. Dans les années 1900-1910, la production française de bicyclettes se développe considérablement, la fabrication se mécanise, la qualité s'améliore et les prix baissent. Si, à l'époque de cette photographie, le vélo est encore un objet relativement rare en milieu rural, il est l'un des symboles de la modernité que J.-B. Boudeau aima particulièrement photographier, au même titre que la batteuse, par exemple. Le jeune homme au violon, à droite, est le fils du meunier Picaud, du moulin du Pont.

Groupe de cyclistes au Pont, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B62-n°1225) Bien avant la démocratisation de l'automobile dans nos campagnes, le vélo fut longtemps le moyen de locomotion le plus en vogue chez les jeunes gens. Dans les années 1900-1910, la production française de bicyclettes se développe considérablement, la fabrication se mécanise, la qualité s'améliore et les prix baissent. Si, à l'époque de cette photographie, le vélo est encore un objet relativement rare en milieu rural, il est l'un des symboles de la modernité que J.-B. Boudeau aima particulièrement photographier, au même titre que la batteuse, par exemple. Le jeune homme au violon, à droite, est le fils du meunier Picaud, du moulin du Pont. -

Salle à manger du château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1210) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition.

Salle à manger du château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1210) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition. -

Arrière du château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1209) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition.

Arrière du château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1209) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition. -

Château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1206) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition.

Château de Ribagnac à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B61-n°1206) Datant du début du 17e siècle, le château de Ribagnac a bénéficié de modifications et de rénovations importantes vers 1780 et vers 1860. Après avoir appartenu, entre autres, à la famille Alluaud, célèbres porcelainiers limougeauds, le château a été racheté en 1903 par la famille de Saulieu O'Toole, propriétaires au moment de cette prise de vue. Dans les années 1930, c'est la famille Lacaze-Masmonteil qui en fait l'acquisition. -

Groupe au château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1204) Jolie mise en scène au château des Rieux, où les propriétaires posent avec leurs domestiques.

Groupe au château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1204) Jolie mise en scène au château des Rieux, où les propriétaires posent avec leurs domestiques. -

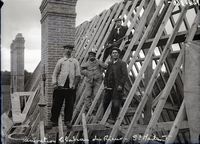

Rénovation du château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1200)

Rénovation du château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1200) -

Rénovation du château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1199)

Rénovation du château des Rieux à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B60-n°1199) -

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard".

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard". -

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage.

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage. -

La Chaussade à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B43-n°901) Très belle ferme à La Chaussade, entre Saint-Martin-Terressus et Le Châtenet-en-Dognon.

La Chaussade à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B43-n°901) Très belle ferme à La Chaussade, entre Saint-Martin-Terressus et Le Châtenet-en-Dognon. -

Inondations sur les bords du Taurion - Fonds Boudeau (B41-n°879) Durant l'hiver 1909-1910, des inondations surviennent, notamment dans le lit du Taurion, affluent de la rive droite de la Vienne. Au moulin du Pont [auquel cas, c'est la commune de Saint-Martin-Terressus], où l'eau a débordé, noyant les abords immédiats de cette maison, il saisit cette scène de « sauvetage » d'une femme et de ses deux petites filles, transportées au sec pour rejoindre la terre ferme. En fait, on voit grâce à l'attelage, une fois de plus mis en scène, et à la partie droite de la photographie, que le niveau de l'eau n'est pas très haut. Trois autres personnages composent cette scène : un ayant pris la place du cocher, un le passeur « menant la barque » et enfin un ayant les pieds au sec. Jean-Baptiste Boudeau choisit ainsi un angle de vue dramatique de la scène en en exagérant la portée. (notice V. Brousse)

Inondations sur les bords du Taurion - Fonds Boudeau (B41-n°879) Durant l'hiver 1909-1910, des inondations surviennent, notamment dans le lit du Taurion, affluent de la rive droite de la Vienne. Au moulin du Pont [auquel cas, c'est la commune de Saint-Martin-Terressus], où l'eau a débordé, noyant les abords immédiats de cette maison, il saisit cette scène de « sauvetage » d'une femme et de ses deux petites filles, transportées au sec pour rejoindre la terre ferme. En fait, on voit grâce à l'attelage, une fois de plus mis en scène, et à la partie droite de la photographie, que le niveau de l'eau n'est pas très haut. Trois autres personnages composent cette scène : un ayant pris la place du cocher, un le passeur « menant la barque » et enfin un ayant les pieds au sec. Jean-Baptiste Boudeau choisit ainsi un angle de vue dramatique de la scène en en exagérant la portée. (notice V. Brousse) -

La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639) Vue de la la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639) Vue de la la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.