Contenus

Taguer

langue

-

Contribution à l'histoire de Tulle III : Patois Une étude linguistique du "patois" de Tulle pleine d'approximations et de théories maintes fois réfutées mais bien dans l'air du temps de cette fin du XIXe siècle : patriotisme gaulois, décadence du caractère des Tullistes, etc. Caricatural mais savoureux.... cote : MAG.P LIM 15965/i (Bfm Limoges)

Contribution à l'histoire de Tulle III : Patois Une étude linguistique du "patois" de Tulle pleine d'approximations et de théories maintes fois réfutées mais bien dans l'air du temps de cette fin du XIXe siècle : patriotisme gaulois, décadence du caractère des Tullistes, etc. Caricatural mais savoureux.... cote : MAG.P LIM 15965/i (Bfm Limoges) -

Second tableau des principales locutions vicieuses usitées dans le département de la Haute-Vienne, considérées tant sous le rapport de la Syntaxe que sous celui de la prononciation Extrait de l'avant-propos : " L'idée de recueillir des Locutions vicieuses, c'est-à-dire des manières de parler contraires aux lois de la syntaxe et de la prononciation, m'était venue plusieurs fois à l'esprit […] En m'occupant à cet objet, je n'ai jamais eu l'intention d'humilier qui que ce soit. J'ai voulu utiliser les moments de loisirs que me laissent mes nombreuses occupations : pouvais-je mieux les employer qu'en cherchant à rendre à la Langue française des droits usurpés et à la faire triompher d'un pitoyable jargon sans grâces, sans principes, sans harmonie ». cote : MAG.P LIM 18623 (Bfm Limoges)

Second tableau des principales locutions vicieuses usitées dans le département de la Haute-Vienne, considérées tant sous le rapport de la Syntaxe que sous celui de la prononciation Extrait de l'avant-propos : " L'idée de recueillir des Locutions vicieuses, c'est-à-dire des manières de parler contraires aux lois de la syntaxe et de la prononciation, m'était venue plusieurs fois à l'esprit […] En m'occupant à cet objet, je n'ai jamais eu l'intention d'humilier qui que ce soit. J'ai voulu utiliser les moments de loisirs que me laissent mes nombreuses occupations : pouvais-je mieux les employer qu'en cherchant à rendre à la Langue française des droits usurpés et à la faire triompher d'un pitoyable jargon sans grâces, sans principes, sans harmonie ». cote : MAG.P LIM 18623 (Bfm Limoges) -

Rapport à M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sur une mission philologique dans le département de la Creuse Une enquête détaillée des trois dialectes creusois. Cette étude fait suite et complète le travail de Charles Tourtoulon et Octavien Bringuier autour des délimitations du parler d'oc et oïl. La carte en fin d'ouvrage reprend ces travaux tout en affinant et y ajoutant des éléments : délimitation du parler du plateau des Millevaches au sud et du parler de l'Ouest limousin.. cote : MAG.P LIM 41015 (Bfm Limoges)

Rapport à M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sur une mission philologique dans le département de la Creuse Une enquête détaillée des trois dialectes creusois. Cette étude fait suite et complète le travail de Charles Tourtoulon et Octavien Bringuier autour des délimitations du parler d'oc et oïl. La carte en fin d'ouvrage reprend ces travaux tout en affinant et y ajoutant des éléments : délimitation du parler du plateau des Millevaches au sud et du parler de l'Ouest limousin.. cote : MAG.P LIM 41015 (Bfm Limoges) -

De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges Tiré à part part extrait du "Bulletin historique et philologique", 1900 Courte communication approfondie et sur les conditions de substitution du français au latin et à l'occitan : les relations politiques de la commune de Limoges avec les rois et vicomtes, ont ainsi permis au français de s'implanter d'abord dans les textes réglementaires. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi trois langues se parlent à Limoges : le latin pour l'érudition, le français pour le droit et l'occitan pour la farce. cote : MAG.P LIM B946 (Bfm Limoges)

De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges Tiré à part part extrait du "Bulletin historique et philologique", 1900 Courte communication approfondie et sur les conditions de substitution du français au latin et à l'occitan : les relations politiques de la commune de Limoges avec les rois et vicomtes, ont ainsi permis au français de s'implanter d'abord dans les textes réglementaires. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi trois langues se parlent à Limoges : le latin pour l'érudition, le français pour le droit et l'occitan pour la farce. cote : MAG.P LIM B946 (Bfm Limoges) -

Contribution à l'étude du parler de la Creuse : le patois de la région de Chavanat : vocabulaire patois-français "Le Docteur Louis Queyrat est une notoriété creusoise à double titre : d'abord comme médecin reconnu au niveau national [...] Parallèlement à sa carrière médicale, Louis Queyrat consacre du temps à une autre passion, celle du pays de son enfance. Il entreprend une étude ethnologique et philologique sur la région de Chavanat, qui comporte à la fois un recueil bilingue (français-patois) de contes, légendes, devinettes, prières et chansons transmis par la tradition orale, une grammaire du patois local et le début d'un dictionnaire patois français. C'est une oeuvre originale de retranscription et de décryptage. La préface de l'ouvrage montre à quel point l'auteur s'est donné à cette oeuvre : "Les années s'ajoutent aux années et la crainte d'être surpris par l'ultime destin me décide à la publication de cet ouvrage pour lequel je me suis trop passionné, auquel j'ai trop donné de mon temps, de ma peine et de mon coeur, pour n'avoir pas satisfaction de le voir réalisé." (Extrait de Jean-Marie Chevalier "Le Donzeil, un village à travers l'histoire, Editions de l'Harmattan, 2001. p. 216). Addenda, p. 537-538. Errata p. 538-543 cote : cote : MAG.P LIM 33508/2 (Bfm Limoges)

Contribution à l'étude du parler de la Creuse : le patois de la région de Chavanat : vocabulaire patois-français "Le Docteur Louis Queyrat est une notoriété creusoise à double titre : d'abord comme médecin reconnu au niveau national [...] Parallèlement à sa carrière médicale, Louis Queyrat consacre du temps à une autre passion, celle du pays de son enfance. Il entreprend une étude ethnologique et philologique sur la région de Chavanat, qui comporte à la fois un recueil bilingue (français-patois) de contes, légendes, devinettes, prières et chansons transmis par la tradition orale, une grammaire du patois local et le début d'un dictionnaire patois français. C'est une oeuvre originale de retranscription et de décryptage. La préface de l'ouvrage montre à quel point l'auteur s'est donné à cette oeuvre : "Les années s'ajoutent aux années et la crainte d'être surpris par l'ultime destin me décide à la publication de cet ouvrage pour lequel je me suis trop passionné, auquel j'ai trop donné de mon temps, de ma peine et de mon coeur, pour n'avoir pas satisfaction de le voir réalisé." (Extrait de Jean-Marie Chevalier "Le Donzeil, un village à travers l'histoire, Editions de l'Harmattan, 2001. p. 216). Addenda, p. 537-538. Errata p. 538-543 cote : cote : MAG.P LIM 33508/2 (Bfm Limoges) -

Contribution à l'étude du parler de la Creuse : le patois de la région de Chavanat : grammaire et folklore. Premier volume de cette somme passionnante. Ce volume comprend notamment des contes, des légendes et des chansons. "Le Docteur Louis Queyrat est une notoriété creusoise à double titre : d'abord comme médecin reconnu au niveau national [...] Parallèlement à sa carrière médicale, Louis Queyrat consacre du temps à une autre passion, celle du pays de son enfance. Il entreprend une étude ethnologique et philologique sur la région de Chavanat, qui comporte à la fois un recueil bilingue (français-patois) de contes, légendes, devinettes, prières et chansons transmis par la tradition orale, une grammaire du patois local et le début d'un dictionnaire patois français. C'est une oeuvre originale de retranscription et de décryptage. La préface de l'ouvrage montre à quel point l'auteur s'est donné à cette oeuvre : "Les années s'ajoutent aux années et la crainte d'être surpris par l'ultime destin me décide à la publication de cet ouvrage pour lequel je me suis trop passionné, auquel j'ai trop donné de mon temps, de ma peine et de mon coeur, pour n'avoir pas satisfaction de le voir réalisé." (Extrait de Jean-Marie Chevalier "Le Donzeil, un village à travers l'histoire, Editions de l'Harmattan, 2001. p. 216). Addenda et errata, p. 389. cote : MAG.P LIM 33508/1 (Bfm Limoges)

Contribution à l'étude du parler de la Creuse : le patois de la région de Chavanat : grammaire et folklore. Premier volume de cette somme passionnante. Ce volume comprend notamment des contes, des légendes et des chansons. "Le Docteur Louis Queyrat est une notoriété creusoise à double titre : d'abord comme médecin reconnu au niveau national [...] Parallèlement à sa carrière médicale, Louis Queyrat consacre du temps à une autre passion, celle du pays de son enfance. Il entreprend une étude ethnologique et philologique sur la région de Chavanat, qui comporte à la fois un recueil bilingue (français-patois) de contes, légendes, devinettes, prières et chansons transmis par la tradition orale, une grammaire du patois local et le début d'un dictionnaire patois français. C'est une oeuvre originale de retranscription et de décryptage. La préface de l'ouvrage montre à quel point l'auteur s'est donné à cette oeuvre : "Les années s'ajoutent aux années et la crainte d'être surpris par l'ultime destin me décide à la publication de cet ouvrage pour lequel je me suis trop passionné, auquel j'ai trop donné de mon temps, de ma peine et de mon coeur, pour n'avoir pas satisfaction de le voir réalisé." (Extrait de Jean-Marie Chevalier "Le Donzeil, un village à travers l'histoire, Editions de l'Harmattan, 2001. p. 216). Addenda et errata, p. 389. cote : MAG.P LIM 33508/1 (Bfm Limoges) -

Aperçu d'une méthode naturelle pour la culture de la mémoire et pour l'enseignement des langues, à l'usage des professeurs des classes élémentaires Extrait du chapitre premier : " Lorsque les enfants entrent au Collège, ils savent à peine la langue des besoins, ce qui leur est indispensable ; la langue des relations sociales, qu'ils apprendront plus tard, leur est encore étrangère et la langue écrite leur est presque entièrement inconnue [...] Quand les enfants ont été admis à l'étude d'une langue, [...] ce n'est pas seulement un ensemble de mots et de tours de phrases dont le sens leur échappe, qu'on leur charge de reproduire, mais une suite de règles, c'est-à-dire d'observations répétées sur des faits qu'ils n'ont pas vus ; le mal s'aggrave de plus en plus, puisque, évidemment, leur intelligence est bien moins en action... " cote : MAG.P LIM F5488/48

Aperçu d'une méthode naturelle pour la culture de la mémoire et pour l'enseignement des langues, à l'usage des professeurs des classes élémentaires Extrait du chapitre premier : " Lorsque les enfants entrent au Collège, ils savent à peine la langue des besoins, ce qui leur est indispensable ; la langue des relations sociales, qu'ils apprendront plus tard, leur est encore étrangère et la langue écrite leur est presque entièrement inconnue [...] Quand les enfants ont été admis à l'étude d'une langue, [...] ce n'est pas seulement un ensemble de mots et de tours de phrases dont le sens leur échappe, qu'on leur charge de reproduire, mais une suite de règles, c'est-à-dire d'observations répétées sur des faits qu'ils n'ont pas vus ; le mal s'aggrave de plus en plus, puisque, évidemment, leur intelligence est bien moins en action... " cote : MAG.P LIM F5488/48 -

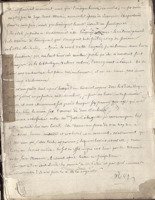

Dictionnaire de langue limousine Religieux de la congrégation de Saint-Maur, Léonard Duclou (Limoges, 1703 ; Solignac, 1782) a séjourné à l'abbaye de Meymac et au prieuré de Saint-Angel en Haute-Corrèze. Sans doute est-ce ce qui l'a poussé à recueillir dans ce Dictionnaire de la langue limousine les mots en usage à la fin du XVIIIe siècle et à les orthographier de manière à en faire connaître la prononciation. Passionné d'étymologie comme les érudits de son temps, il a tenté de trouver aux mots un lien avec le latin, le grec, voire l'allemand, le celte ou le breton. Ce manuscrit existe en deux exemplaires. L'un, daté de 1774, est dans une collection particulière. Celui de la Bfm (Ms 136) composé de 181 feuillets porte la date de 1779. Il s'arrête à la lettre « v » mais comporte quelques ajouts manuscrits sur feuilles volantes. Le dictionnaire proprement dit occupe les 160 premiers feuillets auxquels s'ajoutent deux suppléments : les « termes en usage dans les villes d'Ussel, Maimac, Égletons, Saint-Angel et lieux circonvoisins » (30 p.) et les vieux mots limousins extraits de manuscrits des XIVe et XVe siècles (3 p.). À la fin du texte, se trouve le jugement du censeur royal – absent du manuscrit de 1774 – disant que ce travail, « fruit du zèle patriotique le plus louable et des connoissances utiles d'un savant bénédictin, a été composé dans la vue d'accélérer les progrès de la langue françoise, et de la rendre familière dans la province du Limousin ». L'exemplaire de la Bfm est accompagné d'un prospectus manuscrit, d'une autre main, présentant le Dictionnaire : l'auteur y déclare notamment avoir eu pour objet « d'être utile aux étrangers qui par leurs emplois […] sont obligés d'avoir relation avec des personnes qui ignorent presque absolument le françois ». Ce prospectus reprend en partie la préface de l'auteur qui précède le Dictionnaire. Le prospectus joint à l'exemplaire de la Bfm est une version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8° ; pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. Sur la page de garde du manuscrit, une note de l'imprimeur Roméo Chapoulaud (1800-1890), datée d'avril 1825 donne les noms des anciens possesseurs et indique comment il lui est parvenu : il en a hérité de son oncle maternel Léonard Juge de Saint-Martin, un des frères de l'agronome Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et époux de Françoise Chapoulaud, sœur de son père l'imprimeur François (II) Chapoulaud. Jointe au manuscrit, sur une feuille, Roméo Chapoulaud explique comment il a failli ne pas le récupérer après l'avoir prêté pour servir à l'édition des poésies occitanes de l'abbé François Richard (1733-1814) sortie des presses Chapoulaud en 1824. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

Dictionnaire de langue limousine Religieux de la congrégation de Saint-Maur, Léonard Duclou (Limoges, 1703 ; Solignac, 1782) a séjourné à l'abbaye de Meymac et au prieuré de Saint-Angel en Haute-Corrèze. Sans doute est-ce ce qui l'a poussé à recueillir dans ce Dictionnaire de la langue limousine les mots en usage à la fin du XVIIIe siècle et à les orthographier de manière à en faire connaître la prononciation. Passionné d'étymologie comme les érudits de son temps, il a tenté de trouver aux mots un lien avec le latin, le grec, voire l'allemand, le celte ou le breton. Ce manuscrit existe en deux exemplaires. L'un, daté de 1774, est dans une collection particulière. Celui de la Bfm (Ms 136) composé de 181 feuillets porte la date de 1779. Il s'arrête à la lettre « v » mais comporte quelques ajouts manuscrits sur feuilles volantes. Le dictionnaire proprement dit occupe les 160 premiers feuillets auxquels s'ajoutent deux suppléments : les « termes en usage dans les villes d'Ussel, Maimac, Égletons, Saint-Angel et lieux circonvoisins » (30 p.) et les vieux mots limousins extraits de manuscrits des XIVe et XVe siècles (3 p.). À la fin du texte, se trouve le jugement du censeur royal – absent du manuscrit de 1774 – disant que ce travail, « fruit du zèle patriotique le plus louable et des connoissances utiles d'un savant bénédictin, a été composé dans la vue d'accélérer les progrès de la langue françoise, et de la rendre familière dans la province du Limousin ». L'exemplaire de la Bfm est accompagné d'un prospectus manuscrit, d'une autre main, présentant le Dictionnaire : l'auteur y déclare notamment avoir eu pour objet « d'être utile aux étrangers qui par leurs emplois […] sont obligés d'avoir relation avec des personnes qui ignorent presque absolument le françois ». Ce prospectus reprend en partie la préface de l'auteur qui précède le Dictionnaire. Le prospectus joint à l'exemplaire de la Bfm est une version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8° ; pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. Sur la page de garde du manuscrit, une note de l'imprimeur Roméo Chapoulaud (1800-1890), datée d'avril 1825 donne les noms des anciens possesseurs et indique comment il lui est parvenu : il en a hérité de son oncle maternel Léonard Juge de Saint-Martin, un des frères de l'agronome Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et époux de Françoise Chapoulaud, sœur de son père l'imprimeur François (II) Chapoulaud. Jointe au manuscrit, sur une feuille, Roméo Chapoulaud explique comment il a failli ne pas le récupérer après l'avoir prêté pour servir à l'édition des poésies occitanes de l'abbé François Richard (1733-1814) sortie des presses Chapoulaud en 1824. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)