-

Guéret

Guéret extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée.

cote : MAG.P LIM B1335

-

Felletin

Felletin extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée.

cote : MAG.P LIM B1335

-

Aubusson

Aubusson extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée.

cote : MAG.P LIM B1335

-

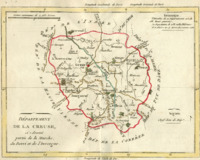

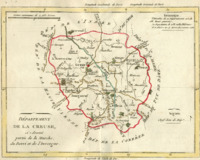

Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne

Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée.

cote : MAG.P LIM B1335

-

Limoges. Gare des Bénédictins

Limoges. Gare des Bénédictins L' ancienne gare des Bénédictins fut construite d' avril 1858 à fin 1860 par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans.

Il se distingue par un soubassement en pierre de taille et granit de faneix, des encadrements et bandeaux de pierre calcaire de chazelles, des murs de maçonnerie avec enduit tyrolien et une couverture d'ardoise d'Angers. Vers 1890, on entreprend de premiers travaux d'agrandissement avec l'adjoinction d'une marquise haubanée de 4m d'encorbellement. Pour autant, la gare est reconnue indigne d'un centre commercial comme Limoges par le ministre des travaux publics.

Le nouveau bâtiment et son campanile de 57 mètres de haut ne fut inauguré qu' en juillet 1929.

cote : LIM 17395.39 cpa (Bfm Limoges)

-

Dictionnaire des locutions vicieuses, usitées dans le Midi de la France, et particulièrement dans la ci-devant province du Limousin...

Dictionnaire des locutions vicieuses, usitées dans le Midi de la France, et particulièrement dans la ci-devant province du Limousin... Extrait de la préface :

"Cet ouvrage, fruit de plusieurs années d'observation, a pour but de faire disparaître des écrits et surtout de la conversation, ces expressions vicieuses, ces défauts de prononciation, ces tours de phrases irréguliers qui, aussi contraires au bon usage qu'éloignés des lois de la syntaxe et de la prosodie, sont employés dans les meilleures sociétés."

cote : MAG.P LIM 16353 (Bfm Limoges)

-

Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666.

Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666. en sous titre :

"Mémoires pour l'histoire du Limousin, suivant ses anciennes limites qui comprenaient tout ce que contiennent les Diocèses de Limoges et de Tulle"

D'après Alfred Leroux, le sieur Maldamnat ne serait autre que le cardinal Etienne Baluze. Ce qui est certain c'est que son auteur fait preuve de curiosité et d'érudition - dans ce courant de résurrection historique de l'Antiquité que continue le XVIIe siècle- et qu'il lui importe de faire oeuvre historiographique. A l'époque de la parution de cet ouvrage, un certain Bonaventure de Saint-Aimable entreprenait de rédiger une Histoire de Saint-Martial. La puissante Compagnie du Saint-Sacrement invitait à souscrire en faveur de cette entreprise qui devait compter 3 tomes. Une histoire bien trop légendaire au goût du sieur Maldamnat, car formulée par des dévots plus enclins au zèle religieux qu'à la science historique. Maldamnat entend faire taire ces faux historiens et empêcher que l'Histoire du Limousin ne retombe "dans des désordres pires que ceux dont on tasche de la purger depuis des années".

cote : MAG.P LIM 34112 (Bfm Limoges)

-

La cour de l'ancien musée Adrien Dubouché

La cour de l'ancien musée Adrien Dubouché C''est en 1865 qu' Adrien Dubouché devint directeur du musée de Limoges créé vingt ans auparavant. Il demanda rapidement l' installation des collections dans les locaux de l' ancien hospice d' aliénés du Champ de Foire. Le musée passa institution nationale en 1881, et la croissance exponentielle des collections nécessita la construction d'un nouveau bâtiment, inauguré en 1900.

Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique.

cote : 9FI502/47 (Bfm Limoges)

-

L'entrée du faubourg Saint-Martial

L'entrée du faubourg Saint-Martial Le faubourg Saint-Martial, rive droite, au bout du pont du même nom, est l'un des principaux quartiers des Ponts avec le Clos Sainte-Marie, l'Abbessaille et le Naveix. Considéré par certains comme le plus ancien quartier de Limoges (par sa proximité avec la Roche au Gô, réputée être le berceau de la ville antique), le faubourg Saint-Martial a en partie été conservé.

Les crépis gris des maisons visibles sur cette photographie ont aujourd’hui laissé la place aux jolis colombages rouges et verts.

cote : 9FI502/44 (Bfm Limoges)

-

Les bords de l'Auzette

Les bords de l'Auzette Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique.

cote : 9FI502/29 (Bfm limoges)

-

Vue prise à côté de la maison centrale

Vue prise à côté de la maison centrale La Maison Centrale de détention était installée depuis 1810 dans l’ancienne abbaye des Bénédictins, devenue ensuite caserne du 63e Régiment d’Infanterie, puis démolie pour le percement de l’avenue Jean-Gagnant. Elle était située près de l'actuelle gare des Bénédictins, sur les vestiges d'une ancienne abbaye de la confrérie de Saint-Maur. Au fond, on aperçoit les deux clochers à bulbe de l'ancien collège des Jésuites, devenu lycée Gay-Lussac en 1889, le clocher de l'église Saint-Pierre et à droite celui de Saint-Michel.

cote : 9FI502/19

-

Le ramier sur la Vienne, vue du Naveix

Le ramier sur la Vienne, vue du Naveix En amont du pont Saint-Étienne, le "ramier", installé sur la Vienne et contre lequel les bûches en flottage venaient s'échouer, était très sollicité par les industries porcelainières. Ce ramier fut emporté par les eaux après 1885. En arrière-plan le quartier du Naveix, dont toute la vie était liée à la rivière et à ses différents travaux, qui fut entièrement rasé au cours du 20e siècle.

cote : 9FI502/13 (Bfm limoges)

-

Les laveuses de l'Abbessaille

Les laveuses de l'Abbessaille Au bas de l’Abbessaille, sous la cathédrale (actuel Quai Louis-Goujaud), les lavandières s’affairent.

Les "Ponticaudes" qui ne travaillent pas dans les fabriques voisines ont pour principale activité de laver le linge des « Vilaudes », les bourgeoises et commerçantes de Limoges. La photographie semble être prise depuis le bout du pont Saint-Étienne. Les maisons que l’on voit à droite furent rasées dès les années 1900.

cote : 9FI502/5 (Bfm limoges)

-

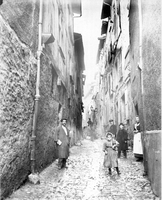

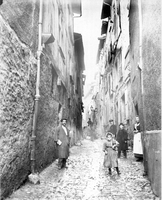

Rue Viraclaud

Rue Viraclaud La rue Viraclaud était la plus longue (70 mètres) et la plus large (5 mètres) de toutes les ruelles (appelées chareirous en occitan limousin) qui montaient à la place Sainte-Rochette. Elle donna son nom au quartier dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.

cote : 9Fi209 (Bfm Limoges)

-

Rue Vigenaud

Rue Vigenaud La rue Vigenaud, parallèle à la rue de la Châdre, partait de la rue des Combes et rejoignait la rue Sorétas pour déboucher place Saint-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.

cote : 9Fi208 (Bfm Limoges)

-

Rue Vigenaud

Rue Vigenaud Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers.

On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré.

cote : 9FI207 (Bfm Limoges)

-

Rue Pélisson

Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture..

Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers.

On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré.

cote : 9FI206 (Bfm Limoges)

-

Rue Pélisson

Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.

cote : 9FI205 (Bfm Limoges)

-

Rue de la Châdre

Rue de la Châdre La rue de la Châdre ne faisait que 3 mètres de large. Elle partait de la rue des Combes pour arriver place Sainte-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.

cote : 9FI204 (Bfm Limoges)

-

Essai de classification des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, Solignac, conservées au Musée national Adrien Dubouché

Essai de classification des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, Solignac, conservées au Musée national Adrien Dubouché Elève de Courbet et de Viollet-le-Duc, Camille Leymarie exposa régulièrement aux Salons, avant de se décider à devenir journaliste. il fonde à Limoges la République de la Haute-Vienne en 1878. il est nommé conservateur de la bibliothèque municipale en 1879 jusqu'en 1895. Il participe à de nombreuses revues. Observateur cultivé, il devient secrétaire du nouveau musée Adrien Dubouché.

Esprit curieux et fin, il s'intéresse autant au patois du Limousin (il est notamment l'auteur d'un ouvrage sur les "chansons rustiques" du Limousin" disponible dans la bibliothèque numérique) qu'à l'histoire de la porcelaine.

cote : MAG.P LIM B302 (Bfm Limoges)

Guéret extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Guéret extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 Felletin extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Felletin extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 Aubusson extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Aubusson extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 Limoges. Gare des Bénédictins L' ancienne gare des Bénédictins fut construite d' avril 1858 à fin 1860 par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans. Il se distingue par un soubassement en pierre de taille et granit de faneix, des encadrements et bandeaux de pierre calcaire de chazelles, des murs de maçonnerie avec enduit tyrolien et une couverture d'ardoise d'Angers. Vers 1890, on entreprend de premiers travaux d'agrandissement avec l'adjoinction d'une marquise haubanée de 4m d'encorbellement. Pour autant, la gare est reconnue indigne d'un centre commercial comme Limoges par le ministre des travaux publics. Le nouveau bâtiment et son campanile de 57 mètres de haut ne fut inauguré qu' en juillet 1929. cote : LIM 17395.39 cpa (Bfm Limoges)

Limoges. Gare des Bénédictins L' ancienne gare des Bénédictins fut construite d' avril 1858 à fin 1860 par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans. Il se distingue par un soubassement en pierre de taille et granit de faneix, des encadrements et bandeaux de pierre calcaire de chazelles, des murs de maçonnerie avec enduit tyrolien et une couverture d'ardoise d'Angers. Vers 1890, on entreprend de premiers travaux d'agrandissement avec l'adjoinction d'une marquise haubanée de 4m d'encorbellement. Pour autant, la gare est reconnue indigne d'un centre commercial comme Limoges par le ministre des travaux publics. Le nouveau bâtiment et son campanile de 57 mètres de haut ne fut inauguré qu' en juillet 1929. cote : LIM 17395.39 cpa (Bfm Limoges) Dictionnaire des locutions vicieuses, usitées dans le Midi de la France, et particulièrement dans la ci-devant province du Limousin... Extrait de la préface : "Cet ouvrage, fruit de plusieurs années d'observation, a pour but de faire disparaître des écrits et surtout de la conversation, ces expressions vicieuses, ces défauts de prononciation, ces tours de phrases irréguliers qui, aussi contraires au bon usage qu'éloignés des lois de la syntaxe et de la prosodie, sont employés dans les meilleures sociétés." cote : MAG.P LIM 16353 (Bfm Limoges)

Dictionnaire des locutions vicieuses, usitées dans le Midi de la France, et particulièrement dans la ci-devant province du Limousin... Extrait de la préface : "Cet ouvrage, fruit de plusieurs années d'observation, a pour but de faire disparaître des écrits et surtout de la conversation, ces expressions vicieuses, ces défauts de prononciation, ces tours de phrases irréguliers qui, aussi contraires au bon usage qu'éloignés des lois de la syntaxe et de la prosodie, sont employés dans les meilleures sociétés." cote : MAG.P LIM 16353 (Bfm Limoges) Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666. en sous titre : "Mémoires pour l'histoire du Limousin, suivant ses anciennes limites qui comprenaient tout ce que contiennent les Diocèses de Limoges et de Tulle" D'après Alfred Leroux, le sieur Maldamnat ne serait autre que le cardinal Etienne Baluze. Ce qui est certain c'est que son auteur fait preuve de curiosité et d'érudition - dans ce courant de résurrection historique de l'Antiquité que continue le XVIIe siècle- et qu'il lui importe de faire oeuvre historiographique. A l'époque de la parution de cet ouvrage, un certain Bonaventure de Saint-Aimable entreprenait de rédiger une Histoire de Saint-Martial. La puissante Compagnie du Saint-Sacrement invitait à souscrire en faveur de cette entreprise qui devait compter 3 tomes. Une histoire bien trop légendaire au goût du sieur Maldamnat, car formulée par des dévots plus enclins au zèle religieux qu'à la science historique. Maldamnat entend faire taire ces faux historiens et empêcher que l'Histoire du Limousin ne retombe "dans des désordres pires que ceux dont on tasche de la purger depuis des années". cote : MAG.P LIM 34112 (Bfm Limoges)

Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666. en sous titre : "Mémoires pour l'histoire du Limousin, suivant ses anciennes limites qui comprenaient tout ce que contiennent les Diocèses de Limoges et de Tulle" D'après Alfred Leroux, le sieur Maldamnat ne serait autre que le cardinal Etienne Baluze. Ce qui est certain c'est que son auteur fait preuve de curiosité et d'érudition - dans ce courant de résurrection historique de l'Antiquité que continue le XVIIe siècle- et qu'il lui importe de faire oeuvre historiographique. A l'époque de la parution de cet ouvrage, un certain Bonaventure de Saint-Aimable entreprenait de rédiger une Histoire de Saint-Martial. La puissante Compagnie du Saint-Sacrement invitait à souscrire en faveur de cette entreprise qui devait compter 3 tomes. Une histoire bien trop légendaire au goût du sieur Maldamnat, car formulée par des dévots plus enclins au zèle religieux qu'à la science historique. Maldamnat entend faire taire ces faux historiens et empêcher que l'Histoire du Limousin ne retombe "dans des désordres pires que ceux dont on tasche de la purger depuis des années". cote : MAG.P LIM 34112 (Bfm Limoges) La cour de l'ancien musée Adrien Dubouché C''est en 1865 qu' Adrien Dubouché devint directeur du musée de Limoges créé vingt ans auparavant. Il demanda rapidement l' installation des collections dans les locaux de l' ancien hospice d' aliénés du Champ de Foire. Le musée passa institution nationale en 1881, et la croissance exponentielle des collections nécessita la construction d'un nouveau bâtiment, inauguré en 1900. Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/47 (Bfm Limoges)

La cour de l'ancien musée Adrien Dubouché C''est en 1865 qu' Adrien Dubouché devint directeur du musée de Limoges créé vingt ans auparavant. Il demanda rapidement l' installation des collections dans les locaux de l' ancien hospice d' aliénés du Champ de Foire. Le musée passa institution nationale en 1881, et la croissance exponentielle des collections nécessita la construction d'un nouveau bâtiment, inauguré en 1900. Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/47 (Bfm Limoges) L'entrée du faubourg Saint-Martial Le faubourg Saint-Martial, rive droite, au bout du pont du même nom, est l'un des principaux quartiers des Ponts avec le Clos Sainte-Marie, l'Abbessaille et le Naveix. Considéré par certains comme le plus ancien quartier de Limoges (par sa proximité avec la Roche au Gô, réputée être le berceau de la ville antique), le faubourg Saint-Martial a en partie été conservé. Les crépis gris des maisons visibles sur cette photographie ont aujourd’hui laissé la place aux jolis colombages rouges et verts. cote : 9FI502/44 (Bfm Limoges)

L'entrée du faubourg Saint-Martial Le faubourg Saint-Martial, rive droite, au bout du pont du même nom, est l'un des principaux quartiers des Ponts avec le Clos Sainte-Marie, l'Abbessaille et le Naveix. Considéré par certains comme le plus ancien quartier de Limoges (par sa proximité avec la Roche au Gô, réputée être le berceau de la ville antique), le faubourg Saint-Martial a en partie été conservé. Les crépis gris des maisons visibles sur cette photographie ont aujourd’hui laissé la place aux jolis colombages rouges et verts. cote : 9FI502/44 (Bfm Limoges) Les bords de l'Auzette Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/29 (Bfm limoges)

Les bords de l'Auzette Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/29 (Bfm limoges) Vue prise à côté de la maison centrale La Maison Centrale de détention était installée depuis 1810 dans l’ancienne abbaye des Bénédictins, devenue ensuite caserne du 63e Régiment d’Infanterie, puis démolie pour le percement de l’avenue Jean-Gagnant. Elle était située près de l'actuelle gare des Bénédictins, sur les vestiges d'une ancienne abbaye de la confrérie de Saint-Maur. Au fond, on aperçoit les deux clochers à bulbe de l'ancien collège des Jésuites, devenu lycée Gay-Lussac en 1889, le clocher de l'église Saint-Pierre et à droite celui de Saint-Michel. cote : 9FI502/19

Vue prise à côté de la maison centrale La Maison Centrale de détention était installée depuis 1810 dans l’ancienne abbaye des Bénédictins, devenue ensuite caserne du 63e Régiment d’Infanterie, puis démolie pour le percement de l’avenue Jean-Gagnant. Elle était située près de l'actuelle gare des Bénédictins, sur les vestiges d'une ancienne abbaye de la confrérie de Saint-Maur. Au fond, on aperçoit les deux clochers à bulbe de l'ancien collège des Jésuites, devenu lycée Gay-Lussac en 1889, le clocher de l'église Saint-Pierre et à droite celui de Saint-Michel. cote : 9FI502/19 Le ramier sur la Vienne, vue du Naveix En amont du pont Saint-Étienne, le "ramier", installé sur la Vienne et contre lequel les bûches en flottage venaient s'échouer, était très sollicité par les industries porcelainières. Ce ramier fut emporté par les eaux après 1885. En arrière-plan le quartier du Naveix, dont toute la vie était liée à la rivière et à ses différents travaux, qui fut entièrement rasé au cours du 20e siècle. cote : 9FI502/13 (Bfm limoges)

Le ramier sur la Vienne, vue du Naveix En amont du pont Saint-Étienne, le "ramier", installé sur la Vienne et contre lequel les bûches en flottage venaient s'échouer, était très sollicité par les industries porcelainières. Ce ramier fut emporté par les eaux après 1885. En arrière-plan le quartier du Naveix, dont toute la vie était liée à la rivière et à ses différents travaux, qui fut entièrement rasé au cours du 20e siècle. cote : 9FI502/13 (Bfm limoges) Les laveuses de l'Abbessaille Au bas de l’Abbessaille, sous la cathédrale (actuel Quai Louis-Goujaud), les lavandières s’affairent. Les "Ponticaudes" qui ne travaillent pas dans les fabriques voisines ont pour principale activité de laver le linge des « Vilaudes », les bourgeoises et commerçantes de Limoges. La photographie semble être prise depuis le bout du pont Saint-Étienne. Les maisons que l’on voit à droite furent rasées dès les années 1900. cote : 9FI502/5 (Bfm limoges)

Les laveuses de l'Abbessaille Au bas de l’Abbessaille, sous la cathédrale (actuel Quai Louis-Goujaud), les lavandières s’affairent. Les "Ponticaudes" qui ne travaillent pas dans les fabriques voisines ont pour principale activité de laver le linge des « Vilaudes », les bourgeoises et commerçantes de Limoges. La photographie semble être prise depuis le bout du pont Saint-Étienne. Les maisons que l’on voit à droite furent rasées dès les années 1900. cote : 9FI502/5 (Bfm limoges) Rue Viraclaud La rue Viraclaud était la plus longue (70 mètres) et la plus large (5 mètres) de toutes les ruelles (appelées chareirous en occitan limousin) qui montaient à la place Sainte-Rochette. Elle donna son nom au quartier dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi209 (Bfm Limoges)

Rue Viraclaud La rue Viraclaud était la plus longue (70 mètres) et la plus large (5 mètres) de toutes les ruelles (appelées chareirous en occitan limousin) qui montaient à la place Sainte-Rochette. Elle donna son nom au quartier dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi209 (Bfm Limoges) Rue Vigenaud La rue Vigenaud, parallèle à la rue de la Châdre, partait de la rue des Combes et rejoignait la rue Sorétas pour déboucher place Saint-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi208 (Bfm Limoges)

Rue Vigenaud La rue Vigenaud, parallèle à la rue de la Châdre, partait de la rue des Combes et rejoignait la rue Sorétas pour déboucher place Saint-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi208 (Bfm Limoges) Rue Vigenaud Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI207 (Bfm Limoges)

Rue Vigenaud Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI207 (Bfm Limoges) Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.. Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI206 (Bfm Limoges)

Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture.. Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI206 (Bfm Limoges) Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9FI205 (Bfm Limoges)

Rue Pélisson La rue Pélisson partait de la rue des Combes pour arriver rue Vaulry, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9FI205 (Bfm Limoges) Rue de la Châdre La rue de la Châdre ne faisait que 3 mètres de large. Elle partait de la rue des Combes pour arriver place Sainte-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9FI204 (Bfm Limoges)

Rue de la Châdre La rue de la Châdre ne faisait que 3 mètres de large. Elle partait de la rue des Combes pour arriver place Sainte-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9FI204 (Bfm Limoges) Essai de classification des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, Solignac, conservées au Musée national Adrien Dubouché Elève de Courbet et de Viollet-le-Duc, Camille Leymarie exposa régulièrement aux Salons, avant de se décider à devenir journaliste. il fonde à Limoges la République de la Haute-Vienne en 1878. il est nommé conservateur de la bibliothèque municipale en 1879 jusqu'en 1895. Il participe à de nombreuses revues. Observateur cultivé, il devient secrétaire du nouveau musée Adrien Dubouché. Esprit curieux et fin, il s'intéresse autant au patois du Limousin (il est notamment l'auteur d'un ouvrage sur les "chansons rustiques" du Limousin" disponible dans la bibliothèque numérique) qu'à l'histoire de la porcelaine. cote : MAG.P LIM B302 (Bfm Limoges)

Essai de classification des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, Solignac, conservées au Musée national Adrien Dubouché Elève de Courbet et de Viollet-le-Duc, Camille Leymarie exposa régulièrement aux Salons, avant de se décider à devenir journaliste. il fonde à Limoges la République de la Haute-Vienne en 1878. il est nommé conservateur de la bibliothèque municipale en 1879 jusqu'en 1895. Il participe à de nombreuses revues. Observateur cultivé, il devient secrétaire du nouveau musée Adrien Dubouché. Esprit curieux et fin, il s'intéresse autant au patois du Limousin (il est notamment l'auteur d'un ouvrage sur les "chansons rustiques" du Limousin" disponible dans la bibliothèque numérique) qu'à l'histoire de la porcelaine. cote : MAG.P LIM B302 (Bfm Limoges)