-

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés"

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

cote : Ms365 (Bfm Limoges).

-

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues"

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron.

La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

cote : Ms465 (Bfm Limoges).

-

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies"

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron.

Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas

La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

Bfm Limoges (cote Ms365)

-

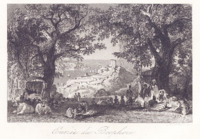

L'Entrée du Bosphore

L'Entrée du Bosphore Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H.

cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

-

Constantinople

Constantinople Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H.

cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

-

Limoges, en face de l'octroi de la route Saint-Lazare

Limoges, en face de l'octroi de la route Saint-Lazare L’octroi était une taxe perçue autrefois par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. Il désignait également l’administration chargée de prélever cette taxe aux portes de la ville. L'octroi de Limoges était situé entre le quartier de Saint-Lazare et celui de Babylone. Sur la gauche est visible un groupe d'enfants assis dans l'herbe.

Jean-Baptiste Audiguet est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République, il aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la Limoges et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

cote : 9FI502/21 (Bfm Limoges)

-

Lo Pa chanson en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes

Lo Pa chanson en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes Cette chanson cèlèbre la fin des guerres napoléonniennes et la paix ("lo pa")retrouvée

On connait Jean-Baptiste Foucaud pour ses traductions des Fables de La Fontaine en occitan. On oublie parfois qu'il est l'auteur de nombreux textes de chansons qui connurent une grande popularité au XIXe siècle et même après, comme en témoigne cette partition pour choeur à quatre voix, dont la musique, signée par François Sarre - musicien et compositeur très attaché à la culture populaire occitane, bien connu des limousins, auteur de la mélodie de "lo Brianço" - date de 1912.

Jean Foucaud est une figure limousine singulière. Né à Limoges en 1747, c'est un élève brillant qui excelle dans toutes les disciplines. Entré dans les ordres, ses talents d'orateur sont vite reconnus. Au moment de la Révolution, il sombre dans une impiété cynique, puis se réconcilie avec l'Eglise à la fin de sa vie. C'est l'époque où il écrits ses fables et chansons en occitan. Il meurt en 1818.

cote : MAG.P LIM 33328/1 (Bfm Limoges)

-

Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana

Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana Cet ouvrage est une pièce exceptionnelle à plus d'un titre.

Son auteur, Giangiorgio Trissino dit le Trissin, ambassadeur, homme de lettres, traducteur, dramaturge, est aussi reconnu pour avoir modernisé l'imprimerie en distinguant le "i" du "j" et le "u" du "v", en introduisant également l'epsilon et l'omega grecs.Il consacre même deux pages en fin d' ouvrage à une présentation pédagogique de ces nouveaux alphabets.

La reliure est particulièrement remarquable : entrelacs doré d'une grande finesse sur maroquin bordeaux. Elle pourrait avoir été réalisée entre 1550 et 1558 dans l'atelier parisien des relieurs du Roi Etienne et Claude Picques.

On devine au milieu des entrelacs les lettres imbriquées du nom de celui qui fit faire cette reliure THOMAS MAHIEV. (Thomas Mathieu), D'origine italienne, il est secrétaire de la famille royale et surtout le protégé de Jean Grolier, grand bibliophile de la Renaissance.

Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana, suivi de "La poetica di M. Giovan Giorgio Trissino"

suivi de "Dialogo del Trissino intitulato il Castellano, nele quale si tratta de la lingua italiana"

suivi de "Dante, de la volgare eloquenzia".

cote : FA/4-8°/TRI (Bibliothèque multimedia du Grand-Guéret)

-

Evaux-les-Bains : jour de marché

Evaux-les-Bains : jour de marché cote : 9FI72/6 (Bfm Limoges)

-

Evaux -les-Bains (Creuse) : marché aux bestiaux

Evaux -les-Bains (Creuse) : marché aux bestiaux cote : 9FI72/1 (Bfm Limoges)

-

Un atelier de dentelles à Tulle au XVIIIe siècle

Un atelier de dentelles à Tulle au XVIIIe siècle un court texte qui rappelle le succès du " Point de Tulle" auprès des élégantes du XVIIIe siècle.

cote : MAG.P LIM B1979 (Bfm Limoges)

-

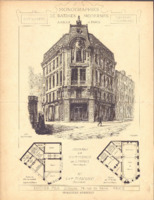

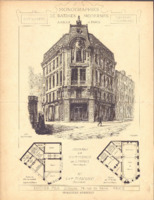

Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte

Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte Extrait de "Monographie des bâtiments modernes, n°215"

Charles Planckaert, architecte brillant, né à Tourcoing, installé à Limoges fut très en vogue en ce début de XXe siècle confiant dans sa prospérité économique : son style puissant, aux décors délicatement maniérés, séduit. Il réalise ainsi à Limoges la Chambre de commerce mais aussi le Casino et l’immeuble des grands magasins de nouveautés Paris-Limoges (actuel siège de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 30 boulevard Carnot).

Comme on le voit sur ces dessins, le bâtiment qu'imagine Charles Planckaert se compose de quatre magasins au rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements au second.

Il est construit au 41 boulevard Carnot et la première pierre posée le 25 mars 1905.

cote : MAG.P LIM 37958/45 (Bfm Limoges)

-

La fontaine d'Aigoulène

La fontaine d'Aigoulène Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°22.

"La fontaine d’Aigoulène était un ouvrage remarquable par sa construction recherchée et par la grande quantité d’eau qu’elle fournissait. La vasque inférieure est faite d'une seule pièce de douze mètres de circonférence .Treize tuyaux produisaient autant de jets qui tombaient dans la vasque. Des têtes de dauphins et de lions ornaient autrefois cette fontaine . Au centre de la vasque, un socle en granit supportait autrefois une statue de saint Martial revêtu de ses ornements pontificaux, statue aujourd'hui disparue. Le nom d’Aigoulène est évidemment composé du mot aigue qui signifie eau, et de goule, qui signifie large bouche ou de goulée, (action de vomir de l’eau en abondance)."

(J.-A. Dulaure, Description des principaux lieux de France., 1789).

Il ne reste que la vasque installée, place Saint-Michel, à la base d'une fontaine reconstituée. D'après la tradition, cette fontaine aurait été offerte par l'émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine de la ville par Pépin le Bref en 763. Elle fut perfectionnée par Pierre Audier, sénéchal du Limousin, vers 1200, puis restaurée au 13e siècle. En 1647, elle fut ornée de douze mufles de dauphins et de lions. Elle fut transportée au Champ-de-Foire en 1889, avant d'être restaurée et reconstituée place saint-Michel en 1994.

cote : Ms21 (Bfm Limoges)

-

L'arbre de Beauvais

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24.

Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666.

« On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.)

cote : Ms21 (Bfm Limoges)

-

Vie de Saint Gaultier abbé de Lesterps, patron des écoliers

Vie de Saint Gaultier abbé de Lesterps, patron des écoliers Une histoire édifiante comme le XIXe siècle aime à les raconter : celle de Saint-Gaultier, saint-homme du XIe siècle, originaire de Confolens, chanoine du Dorat puis abbé de Lesterps et enfin patron des jeunes écoliers :

"Il fut le modèle du jeune écolier, de l'enfant obligé de chercher loin du giron maternel le complément de culture que la famille ne savait lui donner" écrit l'auteur, l'abbé Rougerie.

Bibliothèque universitaire de Limoges-Fonds du Séminaire (cote : 5479)

-

Chauffaille, légende limousine

Chauffaille, légende limousine Hemma-Prosbert collaborateur régulier de la "Revue Limousine" et de "Lemouzi" est un érudit passionné par l'histoire de sa région.

Son récit "Chauffaille, légende limousine, tiré des "Chroniques" de Geoffroy de Vigeois, relate les hauts faits des habitants de Chaufaille, près de Saint-Yrieix au XIIe siècle, durant la guerre entre Richard Coeur de Lion et ses frères.

cote : MAG.P LIM 41591 (Bfm Limoges)

-

Saint-Geniez-O-Merle, Corrèze : château.

Saint-Geniez-O-Merle, Corrèze : château. cote : 9 FI 101 (Bfm Limoges)

-

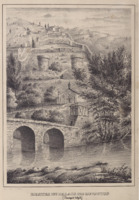

Argentat : vestiges de l'ancienne demeure des

seigneurs de Neuville.

Argentat : vestiges de l'ancienne demeure des

seigneurs de Neuville. cote : 9 FI78/1 (Bfm Limoges)

-

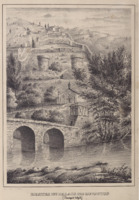

Restes du palais de Duratius (Limoges 1593)

Restes du palais de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin".

Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil, disparu, qui décrivait les ruines de ce palais près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23).

Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes.

cote : MAG.P LIM 33272/2

-

Restes du théâtre de Duratius (Limoges 1593)

Restes du théâtre de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin".

Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil (1593) disparu, qui décrivait les ruines de ce théâtre près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23). Augustoritum était en effet, comme le confirme JP Loustaud dans son ouvrage sur Limoges Antique, une des très rares villes d'Aquitaine à posséder à la fois un théâtre et un amphithéâtre.

Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes.

cote : MAG.P LIM 33272/2

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms365 (Bfm Limoges).

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms365 (Bfm Limoges). Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms465 (Bfm Limoges).

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms465 (Bfm Limoges). Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365)

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365) L'Entrée du Bosphore Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

L'Entrée du Bosphore Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges) Constantinople Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

Constantinople Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges) Limoges, en face de l'octroi de la route Saint-Lazare L’octroi était une taxe perçue autrefois par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. Il désignait également l’administration chargée de prélever cette taxe aux portes de la ville. L'octroi de Limoges était situé entre le quartier de Saint-Lazare et celui de Babylone. Sur la gauche est visible un groupe d'enfants assis dans l'herbe. Jean-Baptiste Audiguet est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République, il aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la Limoges et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9FI502/21 (Bfm Limoges)

Limoges, en face de l'octroi de la route Saint-Lazare L’octroi était une taxe perçue autrefois par les municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire. Il désignait également l’administration chargée de prélever cette taxe aux portes de la ville. L'octroi de Limoges était situé entre le quartier de Saint-Lazare et celui de Babylone. Sur la gauche est visible un groupe d'enfants assis dans l'herbe. Jean-Baptiste Audiguet est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République, il aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la Limoges et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9FI502/21 (Bfm Limoges) Lo Pa chanson en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes Cette chanson cèlèbre la fin des guerres napoléonniennes et la paix ("lo pa")retrouvée On connait Jean-Baptiste Foucaud pour ses traductions des Fables de La Fontaine en occitan. On oublie parfois qu'il est l'auteur de nombreux textes de chansons qui connurent une grande popularité au XIXe siècle et même après, comme en témoigne cette partition pour choeur à quatre voix, dont la musique, signée par François Sarre - musicien et compositeur très attaché à la culture populaire occitane, bien connu des limousins, auteur de la mélodie de "lo Brianço" - date de 1912. Jean Foucaud est une figure limousine singulière. Né à Limoges en 1747, c'est un élève brillant qui excelle dans toutes les disciplines. Entré dans les ordres, ses talents d'orateur sont vite reconnus. Au moment de la Révolution, il sombre dans une impiété cynique, puis se réconcilie avec l'Eglise à la fin de sa vie. C'est l'époque où il écrits ses fables et chansons en occitan. Il meurt en 1818. cote : MAG.P LIM 33328/1 (Bfm Limoges)

Lo Pa chanson en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes Cette chanson cèlèbre la fin des guerres napoléonniennes et la paix ("lo pa")retrouvée On connait Jean-Baptiste Foucaud pour ses traductions des Fables de La Fontaine en occitan. On oublie parfois qu'il est l'auteur de nombreux textes de chansons qui connurent une grande popularité au XIXe siècle et même après, comme en témoigne cette partition pour choeur à quatre voix, dont la musique, signée par François Sarre - musicien et compositeur très attaché à la culture populaire occitane, bien connu des limousins, auteur de la mélodie de "lo Brianço" - date de 1912. Jean Foucaud est une figure limousine singulière. Né à Limoges en 1747, c'est un élève brillant qui excelle dans toutes les disciplines. Entré dans les ordres, ses talents d'orateur sont vite reconnus. Au moment de la Révolution, il sombre dans une impiété cynique, puis se réconcilie avec l'Eglise à la fin de sa vie. C'est l'époque où il écrits ses fables et chansons en occitan. Il meurt en 1818. cote : MAG.P LIM 33328/1 (Bfm Limoges) Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana Cet ouvrage est une pièce exceptionnelle à plus d'un titre. Son auteur, Giangiorgio Trissino dit le Trissin, ambassadeur, homme de lettres, traducteur, dramaturge, est aussi reconnu pour avoir modernisé l'imprimerie en distinguant le "i" du "j" et le "u" du "v", en introduisant également l'epsilon et l'omega grecs.Il consacre même deux pages en fin d' ouvrage à une présentation pédagogique de ces nouveaux alphabets. La reliure est particulièrement remarquable : entrelacs doré d'une grande finesse sur maroquin bordeaux. Elle pourrait avoir été réalisée entre 1550 et 1558 dans l'atelier parisien des relieurs du Roi Etienne et Claude Picques. On devine au milieu des entrelacs les lettres imbriquées du nom de celui qui fit faire cette reliure THOMAS MAHIEV. (Thomas Mathieu), D'origine italienne, il est secrétaire de la famille royale et surtout le protégé de Jean Grolier, grand bibliophile de la Renaissance. Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana, suivi de "La poetica di M. Giovan Giorgio Trissino" suivi de "Dialogo del Trissino intitulato il Castellano, nele quale si tratta de la lingua italiana" suivi de "Dante, de la volgare eloquenzia". cote : FA/4-8°/TRI (Bibliothèque multimedia du Grand-Guéret)

Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana Cet ouvrage est une pièce exceptionnelle à plus d'un titre. Son auteur, Giangiorgio Trissino dit le Trissin, ambassadeur, homme de lettres, traducteur, dramaturge, est aussi reconnu pour avoir modernisé l'imprimerie en distinguant le "i" du "j" et le "u" du "v", en introduisant également l'epsilon et l'omega grecs.Il consacre même deux pages en fin d' ouvrage à une présentation pédagogique de ces nouveaux alphabets. La reliure est particulièrement remarquable : entrelacs doré d'une grande finesse sur maroquin bordeaux. Elle pourrait avoir été réalisée entre 1550 et 1558 dans l'atelier parisien des relieurs du Roi Etienne et Claude Picques. On devine au milieu des entrelacs les lettres imbriquées du nom de celui qui fit faire cette reliure THOMAS MAHIEV. (Thomas Mathieu), D'origine italienne, il est secrétaire de la famille royale et surtout le protégé de Jean Grolier, grand bibliophile de la Renaissance. Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana, suivi de "La poetica di M. Giovan Giorgio Trissino" suivi de "Dialogo del Trissino intitulato il Castellano, nele quale si tratta de la lingua italiana" suivi de "Dante, de la volgare eloquenzia". cote : FA/4-8°/TRI (Bibliothèque multimedia du Grand-Guéret) Evaux-les-Bains : jour de marché cote : 9FI72/6 (Bfm Limoges)

Evaux-les-Bains : jour de marché cote : 9FI72/6 (Bfm Limoges) Evaux -les-Bains (Creuse) : marché aux bestiaux cote : 9FI72/1 (Bfm Limoges)

Evaux -les-Bains (Creuse) : marché aux bestiaux cote : 9FI72/1 (Bfm Limoges) Un atelier de dentelles à Tulle au XVIIIe siècle un court texte qui rappelle le succès du " Point de Tulle" auprès des élégantes du XVIIIe siècle. cote : MAG.P LIM B1979 (Bfm Limoges)

Un atelier de dentelles à Tulle au XVIIIe siècle un court texte qui rappelle le succès du " Point de Tulle" auprès des élégantes du XVIIIe siècle. cote : MAG.P LIM B1979 (Bfm Limoges) Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte Extrait de "Monographie des bâtiments modernes, n°215" Charles Planckaert, architecte brillant, né à Tourcoing, installé à Limoges fut très en vogue en ce début de XXe siècle confiant dans sa prospérité économique : son style puissant, aux décors délicatement maniérés, séduit. Il réalise ainsi à Limoges la Chambre de commerce mais aussi le Casino et l’immeuble des grands magasins de nouveautés Paris-Limoges (actuel siège de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 30 boulevard Carnot). Comme on le voit sur ces dessins, le bâtiment qu'imagine Charles Planckaert se compose de quatre magasins au rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements au second. Il est construit au 41 boulevard Carnot et la première pierre posée le 25 mars 1905. cote : MAG.P LIM 37958/45 (Bfm Limoges)

Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte Extrait de "Monographie des bâtiments modernes, n°215" Charles Planckaert, architecte brillant, né à Tourcoing, installé à Limoges fut très en vogue en ce début de XXe siècle confiant dans sa prospérité économique : son style puissant, aux décors délicatement maniérés, séduit. Il réalise ainsi à Limoges la Chambre de commerce mais aussi le Casino et l’immeuble des grands magasins de nouveautés Paris-Limoges (actuel siège de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 30 boulevard Carnot). Comme on le voit sur ces dessins, le bâtiment qu'imagine Charles Planckaert se compose de quatre magasins au rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements au second. Il est construit au 41 boulevard Carnot et la première pierre posée le 25 mars 1905. cote : MAG.P LIM 37958/45 (Bfm Limoges) La fontaine d'Aigoulène Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°22. "La fontaine d’Aigoulène était un ouvrage remarquable par sa construction recherchée et par la grande quantité d’eau qu’elle fournissait. La vasque inférieure est faite d'une seule pièce de douze mètres de circonférence .Treize tuyaux produisaient autant de jets qui tombaient dans la vasque. Des têtes de dauphins et de lions ornaient autrefois cette fontaine . Au centre de la vasque, un socle en granit supportait autrefois une statue de saint Martial revêtu de ses ornements pontificaux, statue aujourd'hui disparue. Le nom d’Aigoulène est évidemment composé du mot aigue qui signifie eau, et de goule, qui signifie large bouche ou de goulée, (action de vomir de l’eau en abondance)." (J.-A. Dulaure, Description des principaux lieux de France., 1789). Il ne reste que la vasque installée, place Saint-Michel, à la base d'une fontaine reconstituée. D'après la tradition, cette fontaine aurait été offerte par l'émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine de la ville par Pépin le Bref en 763. Elle fut perfectionnée par Pierre Audier, sénéchal du Limousin, vers 1200, puis restaurée au 13e siècle. En 1647, elle fut ornée de douze mufles de dauphins et de lions. Elle fut transportée au Champ-de-Foire en 1889, avant d'être restaurée et reconstituée place saint-Michel en 1994. cote : Ms21 (Bfm Limoges)

La fontaine d'Aigoulène Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°22. "La fontaine d’Aigoulène était un ouvrage remarquable par sa construction recherchée et par la grande quantité d’eau qu’elle fournissait. La vasque inférieure est faite d'une seule pièce de douze mètres de circonférence .Treize tuyaux produisaient autant de jets qui tombaient dans la vasque. Des têtes de dauphins et de lions ornaient autrefois cette fontaine . Au centre de la vasque, un socle en granit supportait autrefois une statue de saint Martial revêtu de ses ornements pontificaux, statue aujourd'hui disparue. Le nom d’Aigoulène est évidemment composé du mot aigue qui signifie eau, et de goule, qui signifie large bouche ou de goulée, (action de vomir de l’eau en abondance)." (J.-A. Dulaure, Description des principaux lieux de France., 1789). Il ne reste que la vasque installée, place Saint-Michel, à la base d'une fontaine reconstituée. D'après la tradition, cette fontaine aurait été offerte par l'émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine de la ville par Pépin le Bref en 763. Elle fut perfectionnée par Pierre Audier, sénéchal du Limousin, vers 1200, puis restaurée au 13e siècle. En 1647, elle fut ornée de douze mufles de dauphins et de lions. Elle fut transportée au Champ-de-Foire en 1889, avant d'être restaurée et reconstituée place saint-Michel en 1994. cote : Ms21 (Bfm Limoges) L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges)

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges) Vie de Saint Gaultier abbé de Lesterps, patron des écoliers Une histoire édifiante comme le XIXe siècle aime à les raconter : celle de Saint-Gaultier, saint-homme du XIe siècle, originaire de Confolens, chanoine du Dorat puis abbé de Lesterps et enfin patron des jeunes écoliers : "Il fut le modèle du jeune écolier, de l'enfant obligé de chercher loin du giron maternel le complément de culture que la famille ne savait lui donner" écrit l'auteur, l'abbé Rougerie. Bibliothèque universitaire de Limoges-Fonds du Séminaire (cote : 5479)

Vie de Saint Gaultier abbé de Lesterps, patron des écoliers Une histoire édifiante comme le XIXe siècle aime à les raconter : celle de Saint-Gaultier, saint-homme du XIe siècle, originaire de Confolens, chanoine du Dorat puis abbé de Lesterps et enfin patron des jeunes écoliers : "Il fut le modèle du jeune écolier, de l'enfant obligé de chercher loin du giron maternel le complément de culture que la famille ne savait lui donner" écrit l'auteur, l'abbé Rougerie. Bibliothèque universitaire de Limoges-Fonds du Séminaire (cote : 5479) Chauffaille, légende limousine Hemma-Prosbert collaborateur régulier de la "Revue Limousine" et de "Lemouzi" est un érudit passionné par l'histoire de sa région. Son récit "Chauffaille, légende limousine, tiré des "Chroniques" de Geoffroy de Vigeois, relate les hauts faits des habitants de Chaufaille, près de Saint-Yrieix au XIIe siècle, durant la guerre entre Richard Coeur de Lion et ses frères. cote : MAG.P LIM 41591 (Bfm Limoges)

Chauffaille, légende limousine Hemma-Prosbert collaborateur régulier de la "Revue Limousine" et de "Lemouzi" est un érudit passionné par l'histoire de sa région. Son récit "Chauffaille, légende limousine, tiré des "Chroniques" de Geoffroy de Vigeois, relate les hauts faits des habitants de Chaufaille, près de Saint-Yrieix au XIIe siècle, durant la guerre entre Richard Coeur de Lion et ses frères. cote : MAG.P LIM 41591 (Bfm Limoges) Saint-Geniez-O-Merle, Corrèze : château. cote : 9 FI 101 (Bfm Limoges)

Saint-Geniez-O-Merle, Corrèze : château. cote : 9 FI 101 (Bfm Limoges) Argentat : vestiges de l'ancienne demeure des

seigneurs de Neuville. cote : 9 FI78/1 (Bfm Limoges)

Argentat : vestiges de l'ancienne demeure des

seigneurs de Neuville. cote : 9 FI78/1 (Bfm Limoges) Restes du palais de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil, disparu, qui décrivait les ruines de ce palais près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23). Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Restes du palais de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil, disparu, qui décrivait les ruines de ce palais près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23). Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 Restes du théâtre de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil (1593) disparu, qui décrivait les ruines de ce théâtre près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23). Augustoritum était en effet, comme le confirme JP Loustaud dans son ouvrage sur Limoges Antique, une des très rares villes d'Aquitaine à posséder à la fois un théâtre et un amphithéâtre. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Restes du théâtre de Duratius (Limoges 1593) Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon s'inspire cette fois d'un dessin de Beaumesnil (1593) disparu, qui décrivait les ruines de ce théâtre près du Pont saint-Martial (cf BSHAL T.49, p21-23). Augustoritum était en effet, comme le confirme JP Loustaud dans son ouvrage sur Limoges Antique, une des très rares villes d'Aquitaine à posséder à la fois un théâtre et un amphithéâtre. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2