-

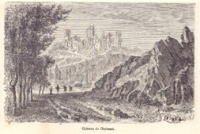

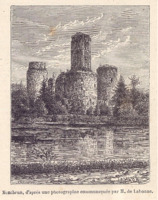

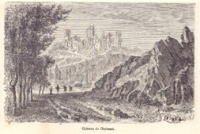

Château de Chalusset [Chalucet]

Château de Chalusset [Chalucet] Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

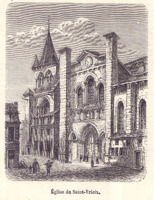

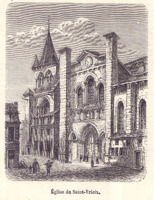

Eglise de Saint-Yrieix

Eglise de Saint-Yrieix Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

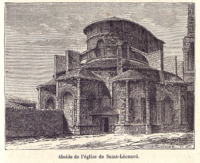

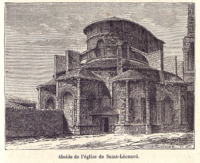

Abside de l'église de Saint-Léonard

Abside de l'église de Saint-Léonard Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

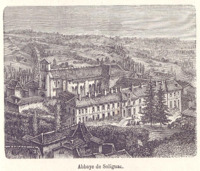

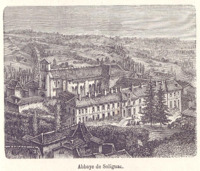

Abbaye de Solignac

Abbaye de Solignac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

Château de Rochechouart

Château de Rochechouart Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

Château de Montbrun

Château de Montbrun Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

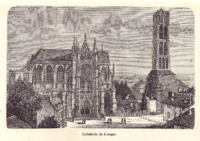

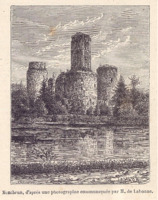

Cathédrale de Limoges

Cathédrale de Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

-

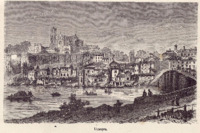

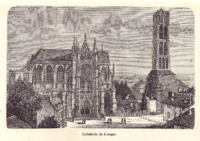

Limoges

Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

-

Abside de l'abbatiale du Dorat

Abside de l'abbatiale du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

-

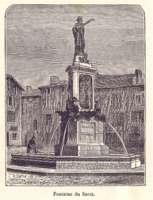

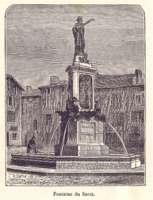

Fontaine du Dorat

Fontaine du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

-

Bellac

Bellac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

-

La Nymphe du Rio-Clédoux ou la nouvelle fontaine de la ville de Guéret

La Nymphe du Rio-Clédoux ou la nouvelle fontaine de la ville de Guéret Un texte en vers écrit à l'occasion de l'inauguration de cette fontaine installée place Bonnyaud à Guéret, avec en fin de recueil des notes historiques ou circontancielles qui commentent et enrichissent le propos.

MAG.P LIM 18648 (Bfm Limoges)

-

En sortant du pont Saint-Étienne

En sortant du pont Saint-Étienne Vue depuis le pont Saint-Étienne. Trois "Ponticauds" posent à l'entrée de leur quartier, l'Abbessaille. Derrière eux monte la rue du Pont Saint-Étienne, l'une des dernières rues conservées de ce quartier historique, presque entièrement rasé pour cause d'insalubrité au début du 20e siècle.

Ces trois hommes, qui semblent nous barrer la route, pourraient illustrer le célèbre dicton : « Tu séï daus Pounts ? Passo ! Tu n’en séï pas ? Dïn l’aïgo ! » ("Tu es des Ponts, tu passes ; tu n'en es pas, tu ne passes pas !")

cote : 9FI502/7 (Bfm limoges)

-

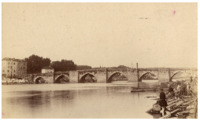

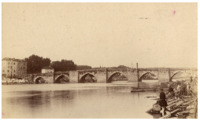

Au Pont Saint-Etienne, en remontant la Vienne rive droite

Au Pont Saint-Etienne, en remontant la Vienne rive droite Le Pont Saint-Etienne sous un autre angle de vue, et toujours en présence des laveuses.

Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique.

cote : 9FI502/1 (Bfm limoges)

-

Le Pont Saint-Étienne et l'ancienne route de Lyon

Le Pont Saint-Étienne et l'ancienne route de Lyon La vue est prise depuis les actuels jardins de l’Evêché.

La route de Lyon est devenue l’avenue du Sablard.

La maison qui fait l’angle à droite a, depuis, dévoilé ses jolis colombages et c'est actuellement un restaurant bien connu des Limougeauds.

Le grand bâtiment à gauche, le long de la Vienne, était celui de la blanchisserie Deschamps. Il a été remplacé par un immeuble résidentiel. On peut remarquer les draps (qui doivent plutôt être ceux lavés par les lavandières que l'on devine affairées en bas à droite) étendus sur le pont.

Tout à gauche de la photographie, on devine le "ramier" qui servait à arrêter le bois amené par flottage pour fournir, entre autres, les fours à porcelaine.

cote : 9FI502/2 (Bfm limoges)

-

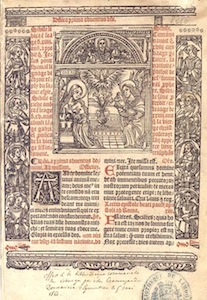

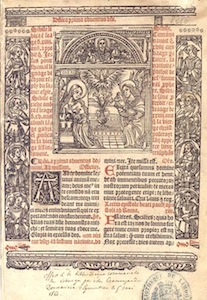

Missale sec[un]d[u]m usum ecclesie cathedralis beati... Stephani et diocesis Lemovice[n]sis

Missale sec[un]d[u]m usum ecclesie cathedralis beati... Stephani et diocesis Lemovice[n]sis Missel à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne de Limoges.

Incomplet du titre et de quelques pages liminaires.

C'est le seul livre imprimé par les deux fils associés de Richard de La Nouaille, Léonard et Guillaume, imprimeurs de Limoges. La souscription finale indique qu'il a été réalisé sur l'ordre de Jean de Langeac.

cote : RES.P LIM V29 (Bfm Limoges)

-

Saint Libéral

Saint Libéral La vie de saint Libéral, né à Brive au IXe siècle.

Très apprécié, son nom est à l'origine nombreux patronymes limousins Béral, Bérau...

cote : MAG.P LIM 18628 (Bfm Limoges)

-

L'église de Saint-Pierre de Fursac,

L'église de Saint-Pierre de Fursac, Titre complet :" Sainte Rufine et Saint Léobon patrons de Fursac, L'église de Saint-Pierre de Fursac,les prieurs-curés de Chambon-Sainte-Croix par l'Abbé Louis Dubreuil avec poésies et légendes par François Mettoux "

Ce recueil comprend deux hagiographies (St Léonbon et Ste Rufine) une présentation architecturale détaillée de l'Eglise de Fursac, l'histoire patiemment étayée des premiers prieurs de Fursac et des poésies pour certaines en occitan.

cote : A212 ( Bibliothèque multimedia du Grand Guéret)

-

Ordonnance de Mgr Julien-Florian-Félix-Desprez, éveque de Limoges, promulguée en Synode diocésain le 3 août 1858 Diocèse de Limoges

Ordonnance de Mgr Julien-Florian-Félix-Desprez, éveque de Limoges, promulguée en Synode diocésain le 3 août 1858 Diocèse de Limoges cote : MAG.P LIM E1253/46 (Bfm Limoges)

-

Lo Morioun d'Emprugno

Lo Morioun d'Emprugno "la Marion de Prugne", suivi de Lou Perdigal de lo Suzeto (" le perdreau de Suzette") et "Lo Morquiso de Poumpodour"?

("la Marquise de Pompadour").

La Marion de Prugne (Emprugno, signifie très probablement "en Prugne", village de la commune d'Ussac)

Pendant la guerre, en novembre. Pays de Brive. Gel et neige. Marion attend désespérément des nouvelles de son Jeantou, parti il y a 3 ans dans l'armée de l'Empereur. Ce matin là elle a vu passer le Courrier de Beynat avec des drapeaux accrochés à sa voiture, mais elle n'a pas eu le temps de l'arrêter pour lui demander la raison de cette décoration. Intriguée, elle décide donc de se rendre à Brive. Elle prétexte qu'elle n'a plus de pain ni de farine et qu'avec ce méchant temps (neige et gel à pierre fendre) le meunier ne risque pas passer de sitôt... Elle se met en route, et emporte avec elle 2 poulets. Arrivée en ville, elle vend ses deux poulets, puis se rend sur la place pour écouter les nouvelles. Au balcon de la mairie, un homme annonce la victoire de Coulommiers (1870), l'évacuation d'Orléans et la fuite des Prussiens. (à ce moment du texte le Maire de Brive est nommé : "Bounal" -il s'agit de Gabriel Bonis-Bonal, qui n'a été maire qu'un mois, en novembre 1870).

La nuit tombe. Après avoir acheté son pain chez le pestourier (joli mot ancien pour désigner le boulanger, que tout le monde ou presque a depuis remplacé par boulèngier), elle se met en route pour rentrer chez elle. Près du cimetière, elle est apeurée par un eschonti (âme damnée dans la tradition limousine). Elle prend courage et se remet en route. Puis elle se sent suivie. Elle se retourne : un loup la suit ! Elle court, le loup la rattrape. Elle s'arrête, sort un grand couteau, non pour tuer le loup, mais pour lui couper un bout de sa tourte qu'elle lui fourre entre les babines. Tandis que le loup affamé mange le pain, elle repart en courant. Mais son bout de pain finit, il court à nouveau derrière elle. Elle lui recoupe et redonne un morceau de pain. etc. etc. jusqu'à ce que la tourte soit finie. Ne sachant plus que faire pour échapper au loup, Marion a tellement peur qu'elle attrape la "foire", la chiasse... Là, elle se dit "J'ai été propre toute ma vie, hors de question que je meurs sale". Elle retrousse sa robe et ses cotillons puis, cul face au loup, s'accroupit pour chier. Le loup, effrayé par cette image, se sauve à toute vitesse.

Une heure après, la Marion est rendue chez elle, à Prugne, sans sa tourte de pain mais heureuse d'être en vie. Heureusement personne ne la vit arriver.

Le perdreau de la Suzette

Fin du mois d'août. Canicule. Suzette veut se rendre à Brive. Elle part de Sirogno (Sirogne, commune d'Ussac) à 13h. Arrivant au pied de Locan (Lacan) en fasse de Migoulo (Migoule), elle trouve un perdreau étendu, les ailes ouvertes. Elle comprend rapidement qu'il est mort depuis longtemps, car il a les mouches au bec, le cul vert et une très mauvaise odeur. Mais Suzette le prend tout de même pour le vendre à Brive. Mais arrivée en ville, elle ne trouve pas d'acheteur, car tous le monde lui dit : "Il est pourri ton perdreau!". Elle prend honte et s'en va, cachant tout de même son perdreau son son jupon, se disant qu'elle trouvera bien un imbécile pour lui acheter. Comme elle ne doit repartir qu'à 18h avec une amie rencontrée là, et qu'il n'est que 16h, elle décide d'aller à l'église où il fait frais. Là, elle voit plein de jeunes filles et de femmes faisant la queue devant le confessionnal. Elle se dit que le curé doit être bien aimable pour que toute veuillent le voir. Curieuse, elle prend place dans la file. Quand son tour arrive, elle rentre dans le confessionnal, retrousse un peu ses jupes et s'assoit. Mais l'atroce odeur du perdreau pourri envahit le confessionnal. Le curé s'exclame : "C'est une infection !". Suzette répond : Monsieur le Curé, c'est mon perdreau qui sent comme ça !" (il y a bien un jeu de mot, car vérification faite le perdreau désigne effectivement, aussi, le sexe féminin). Ce à quoi le curé répond (en français dans le texte) : "Vieille salope ! Quand on a une infirmité pareille, on se lave avant de venir ici !". Il se lève et sort du confessionnal.

Suzette, honteuse, abandonne le perdreau sous un bénitier, rejoint son amie et s'en retourne à Sirogne. Et bien que très bavarde, elle ne dit pas un mot de cette histoire à personne !

Résumé, traduction et notes de Baptiste Chrétien.

cote : MAG.P LIM B1557 (Bfm Limoges)

Château de Chalusset [Chalucet] Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Chalusset [Chalucet] Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Eglise de Saint-Yrieix Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Eglise de Saint-Yrieix Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Abside de l'église de Saint-Léonard Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Abside de l'église de Saint-Léonard Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Abbaye de Solignac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Abbaye de Solignac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Château de Rochechouart Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Rochechouart Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Château de Montbrun Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Montbrun Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Cathédrale de Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Cathédrale de Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) Abside de l'abbatiale du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Abside de l'abbatiale du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) Fontaine du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Fontaine du Dorat Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) Bellac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Bellac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) La Nymphe du Rio-Clédoux ou la nouvelle fontaine de la ville de Guéret Un texte en vers écrit à l'occasion de l'inauguration de cette fontaine installée place Bonnyaud à Guéret, avec en fin de recueil des notes historiques ou circontancielles qui commentent et enrichissent le propos. MAG.P LIM 18648 (Bfm Limoges)

La Nymphe du Rio-Clédoux ou la nouvelle fontaine de la ville de Guéret Un texte en vers écrit à l'occasion de l'inauguration de cette fontaine installée place Bonnyaud à Guéret, avec en fin de recueil des notes historiques ou circontancielles qui commentent et enrichissent le propos. MAG.P LIM 18648 (Bfm Limoges) En sortant du pont Saint-Étienne Vue depuis le pont Saint-Étienne. Trois "Ponticauds" posent à l'entrée de leur quartier, l'Abbessaille. Derrière eux monte la rue du Pont Saint-Étienne, l'une des dernières rues conservées de ce quartier historique, presque entièrement rasé pour cause d'insalubrité au début du 20e siècle. Ces trois hommes, qui semblent nous barrer la route, pourraient illustrer le célèbre dicton : « Tu séï daus Pounts ? Passo ! Tu n’en séï pas ? Dïn l’aïgo ! » ("Tu es des Ponts, tu passes ; tu n'en es pas, tu ne passes pas !") cote : 9FI502/7 (Bfm limoges)

En sortant du pont Saint-Étienne Vue depuis le pont Saint-Étienne. Trois "Ponticauds" posent à l'entrée de leur quartier, l'Abbessaille. Derrière eux monte la rue du Pont Saint-Étienne, l'une des dernières rues conservées de ce quartier historique, presque entièrement rasé pour cause d'insalubrité au début du 20e siècle. Ces trois hommes, qui semblent nous barrer la route, pourraient illustrer le célèbre dicton : « Tu séï daus Pounts ? Passo ! Tu n’en séï pas ? Dïn l’aïgo ! » ("Tu es des Ponts, tu passes ; tu n'en es pas, tu ne passes pas !") cote : 9FI502/7 (Bfm limoges) Au Pont Saint-Etienne, en remontant la Vienne rive droite Le Pont Saint-Etienne sous un autre angle de vue, et toujours en présence des laveuses. Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/1 (Bfm limoges)

Au Pont Saint-Etienne, en remontant la Vienne rive droite Le Pont Saint-Etienne sous un autre angle de vue, et toujours en présence des laveuses. Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/1 (Bfm limoges) Le Pont Saint-Étienne et l'ancienne route de Lyon La vue est prise depuis les actuels jardins de l’Evêché. La route de Lyon est devenue l’avenue du Sablard. La maison qui fait l’angle à droite a, depuis, dévoilé ses jolis colombages et c'est actuellement un restaurant bien connu des Limougeauds. Le grand bâtiment à gauche, le long de la Vienne, était celui de la blanchisserie Deschamps. Il a été remplacé par un immeuble résidentiel. On peut remarquer les draps (qui doivent plutôt être ceux lavés par les lavandières que l'on devine affairées en bas à droite) étendus sur le pont. Tout à gauche de la photographie, on devine le "ramier" qui servait à arrêter le bois amené par flottage pour fournir, entre autres, les fours à porcelaine. cote : 9FI502/2 (Bfm limoges)

Le Pont Saint-Étienne et l'ancienne route de Lyon La vue est prise depuis les actuels jardins de l’Evêché. La route de Lyon est devenue l’avenue du Sablard. La maison qui fait l’angle à droite a, depuis, dévoilé ses jolis colombages et c'est actuellement un restaurant bien connu des Limougeauds. Le grand bâtiment à gauche, le long de la Vienne, était celui de la blanchisserie Deschamps. Il a été remplacé par un immeuble résidentiel. On peut remarquer les draps (qui doivent plutôt être ceux lavés par les lavandières que l'on devine affairées en bas à droite) étendus sur le pont. Tout à gauche de la photographie, on devine le "ramier" qui servait à arrêter le bois amené par flottage pour fournir, entre autres, les fours à porcelaine. cote : 9FI502/2 (Bfm limoges) Missale sec[un]d[u]m usum ecclesie cathedralis beati... Stephani et diocesis Lemovice[n]sis Missel à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne de Limoges. Incomplet du titre et de quelques pages liminaires. C'est le seul livre imprimé par les deux fils associés de Richard de La Nouaille, Léonard et Guillaume, imprimeurs de Limoges. La souscription finale indique qu'il a été réalisé sur l'ordre de Jean de Langeac. cote : RES.P LIM V29 (Bfm Limoges)

Missale sec[un]d[u]m usum ecclesie cathedralis beati... Stephani et diocesis Lemovice[n]sis Missel à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne de Limoges. Incomplet du titre et de quelques pages liminaires. C'est le seul livre imprimé par les deux fils associés de Richard de La Nouaille, Léonard et Guillaume, imprimeurs de Limoges. La souscription finale indique qu'il a été réalisé sur l'ordre de Jean de Langeac. cote : RES.P LIM V29 (Bfm Limoges) Saint Libéral La vie de saint Libéral, né à Brive au IXe siècle. Très apprécié, son nom est à l'origine nombreux patronymes limousins Béral, Bérau... cote : MAG.P LIM 18628 (Bfm Limoges)

Saint Libéral La vie de saint Libéral, né à Brive au IXe siècle. Très apprécié, son nom est à l'origine nombreux patronymes limousins Béral, Bérau... cote : MAG.P LIM 18628 (Bfm Limoges) L'église de Saint-Pierre de Fursac, Titre complet :" Sainte Rufine et Saint Léobon patrons de Fursac, L'église de Saint-Pierre de Fursac,les prieurs-curés de Chambon-Sainte-Croix par l'Abbé Louis Dubreuil avec poésies et légendes par François Mettoux " Ce recueil comprend deux hagiographies (St Léonbon et Ste Rufine) une présentation architecturale détaillée de l'Eglise de Fursac, l'histoire patiemment étayée des premiers prieurs de Fursac et des poésies pour certaines en occitan. cote : A212 ( Bibliothèque multimedia du Grand Guéret)

L'église de Saint-Pierre de Fursac, Titre complet :" Sainte Rufine et Saint Léobon patrons de Fursac, L'église de Saint-Pierre de Fursac,les prieurs-curés de Chambon-Sainte-Croix par l'Abbé Louis Dubreuil avec poésies et légendes par François Mettoux " Ce recueil comprend deux hagiographies (St Léonbon et Ste Rufine) une présentation architecturale détaillée de l'Eglise de Fursac, l'histoire patiemment étayée des premiers prieurs de Fursac et des poésies pour certaines en occitan. cote : A212 ( Bibliothèque multimedia du Grand Guéret) Ordonnance de Mgr Julien-Florian-Félix-Desprez, éveque de Limoges, promulguée en Synode diocésain le 3 août 1858 Diocèse de Limoges cote : MAG.P LIM E1253/46 (Bfm Limoges)

Ordonnance de Mgr Julien-Florian-Félix-Desprez, éveque de Limoges, promulguée en Synode diocésain le 3 août 1858 Diocèse de Limoges cote : MAG.P LIM E1253/46 (Bfm Limoges) Lo Morioun d'Emprugno "la Marion de Prugne", suivi de Lou Perdigal de lo Suzeto (" le perdreau de Suzette") et "Lo Morquiso de Poumpodour"? ("la Marquise de Pompadour"). La Marion de Prugne (Emprugno, signifie très probablement "en Prugne", village de la commune d'Ussac) Pendant la guerre, en novembre. Pays de Brive. Gel et neige. Marion attend désespérément des nouvelles de son Jeantou, parti il y a 3 ans dans l'armée de l'Empereur. Ce matin là elle a vu passer le Courrier de Beynat avec des drapeaux accrochés à sa voiture, mais elle n'a pas eu le temps de l'arrêter pour lui demander la raison de cette décoration. Intriguée, elle décide donc de se rendre à Brive. Elle prétexte qu'elle n'a plus de pain ni de farine et qu'avec ce méchant temps (neige et gel à pierre fendre) le meunier ne risque pas passer de sitôt... Elle se met en route, et emporte avec elle 2 poulets. Arrivée en ville, elle vend ses deux poulets, puis se rend sur la place pour écouter les nouvelles. Au balcon de la mairie, un homme annonce la victoire de Coulommiers (1870), l'évacuation d'Orléans et la fuite des Prussiens. (à ce moment du texte le Maire de Brive est nommé : "Bounal" -il s'agit de Gabriel Bonis-Bonal, qui n'a été maire qu'un mois, en novembre 1870). La nuit tombe. Après avoir acheté son pain chez le pestourier (joli mot ancien pour désigner le boulanger, que tout le monde ou presque a depuis remplacé par boulèngier), elle se met en route pour rentrer chez elle. Près du cimetière, elle est apeurée par un eschonti (âme damnée dans la tradition limousine). Elle prend courage et se remet en route. Puis elle se sent suivie. Elle se retourne : un loup la suit ! Elle court, le loup la rattrape. Elle s'arrête, sort un grand couteau, non pour tuer le loup, mais pour lui couper un bout de sa tourte qu'elle lui fourre entre les babines. Tandis que le loup affamé mange le pain, elle repart en courant. Mais son bout de pain finit, il court à nouveau derrière elle. Elle lui recoupe et redonne un morceau de pain. etc. etc. jusqu'à ce que la tourte soit finie. Ne sachant plus que faire pour échapper au loup, Marion a tellement peur qu'elle attrape la "foire", la chiasse... Là, elle se dit "J'ai été propre toute ma vie, hors de question que je meurs sale". Elle retrousse sa robe et ses cotillons puis, cul face au loup, s'accroupit pour chier. Le loup, effrayé par cette image, se sauve à toute vitesse. Une heure après, la Marion est rendue chez elle, à Prugne, sans sa tourte de pain mais heureuse d'être en vie. Heureusement personne ne la vit arriver. Le perdreau de la Suzette Fin du mois d'août. Canicule. Suzette veut se rendre à Brive. Elle part de Sirogno (Sirogne, commune d'Ussac) à 13h. Arrivant au pied de Locan (Lacan) en fasse de Migoulo (Migoule), elle trouve un perdreau étendu, les ailes ouvertes. Elle comprend rapidement qu'il est mort depuis longtemps, car il a les mouches au bec, le cul vert et une très mauvaise odeur. Mais Suzette le prend tout de même pour le vendre à Brive. Mais arrivée en ville, elle ne trouve pas d'acheteur, car tous le monde lui dit : "Il est pourri ton perdreau!". Elle prend honte et s'en va, cachant tout de même son perdreau son son jupon, se disant qu'elle trouvera bien un imbécile pour lui acheter. Comme elle ne doit repartir qu'à 18h avec une amie rencontrée là, et qu'il n'est que 16h, elle décide d'aller à l'église où il fait frais. Là, elle voit plein de jeunes filles et de femmes faisant la queue devant le confessionnal. Elle se dit que le curé doit être bien aimable pour que toute veuillent le voir. Curieuse, elle prend place dans la file. Quand son tour arrive, elle rentre dans le confessionnal, retrousse un peu ses jupes et s'assoit. Mais l'atroce odeur du perdreau pourri envahit le confessionnal. Le curé s'exclame : "C'est une infection !". Suzette répond : Monsieur le Curé, c'est mon perdreau qui sent comme ça !" (il y a bien un jeu de mot, car vérification faite le perdreau désigne effectivement, aussi, le sexe féminin). Ce à quoi le curé répond (en français dans le texte) : "Vieille salope ! Quand on a une infirmité pareille, on se lave avant de venir ici !". Il se lève et sort du confessionnal. Suzette, honteuse, abandonne le perdreau sous un bénitier, rejoint son amie et s'en retourne à Sirogne. Et bien que très bavarde, elle ne dit pas un mot de cette histoire à personne ! Résumé, traduction et notes de Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1557 (Bfm Limoges)

Lo Morioun d'Emprugno "la Marion de Prugne", suivi de Lou Perdigal de lo Suzeto (" le perdreau de Suzette") et "Lo Morquiso de Poumpodour"? ("la Marquise de Pompadour"). La Marion de Prugne (Emprugno, signifie très probablement "en Prugne", village de la commune d'Ussac) Pendant la guerre, en novembre. Pays de Brive. Gel et neige. Marion attend désespérément des nouvelles de son Jeantou, parti il y a 3 ans dans l'armée de l'Empereur. Ce matin là elle a vu passer le Courrier de Beynat avec des drapeaux accrochés à sa voiture, mais elle n'a pas eu le temps de l'arrêter pour lui demander la raison de cette décoration. Intriguée, elle décide donc de se rendre à Brive. Elle prétexte qu'elle n'a plus de pain ni de farine et qu'avec ce méchant temps (neige et gel à pierre fendre) le meunier ne risque pas passer de sitôt... Elle se met en route, et emporte avec elle 2 poulets. Arrivée en ville, elle vend ses deux poulets, puis se rend sur la place pour écouter les nouvelles. Au balcon de la mairie, un homme annonce la victoire de Coulommiers (1870), l'évacuation d'Orléans et la fuite des Prussiens. (à ce moment du texte le Maire de Brive est nommé : "Bounal" -il s'agit de Gabriel Bonis-Bonal, qui n'a été maire qu'un mois, en novembre 1870). La nuit tombe. Après avoir acheté son pain chez le pestourier (joli mot ancien pour désigner le boulanger, que tout le monde ou presque a depuis remplacé par boulèngier), elle se met en route pour rentrer chez elle. Près du cimetière, elle est apeurée par un eschonti (âme damnée dans la tradition limousine). Elle prend courage et se remet en route. Puis elle se sent suivie. Elle se retourne : un loup la suit ! Elle court, le loup la rattrape. Elle s'arrête, sort un grand couteau, non pour tuer le loup, mais pour lui couper un bout de sa tourte qu'elle lui fourre entre les babines. Tandis que le loup affamé mange le pain, elle repart en courant. Mais son bout de pain finit, il court à nouveau derrière elle. Elle lui recoupe et redonne un morceau de pain. etc. etc. jusqu'à ce que la tourte soit finie. Ne sachant plus que faire pour échapper au loup, Marion a tellement peur qu'elle attrape la "foire", la chiasse... Là, elle se dit "J'ai été propre toute ma vie, hors de question que je meurs sale". Elle retrousse sa robe et ses cotillons puis, cul face au loup, s'accroupit pour chier. Le loup, effrayé par cette image, se sauve à toute vitesse. Une heure après, la Marion est rendue chez elle, à Prugne, sans sa tourte de pain mais heureuse d'être en vie. Heureusement personne ne la vit arriver. Le perdreau de la Suzette Fin du mois d'août. Canicule. Suzette veut se rendre à Brive. Elle part de Sirogno (Sirogne, commune d'Ussac) à 13h. Arrivant au pied de Locan (Lacan) en fasse de Migoulo (Migoule), elle trouve un perdreau étendu, les ailes ouvertes. Elle comprend rapidement qu'il est mort depuis longtemps, car il a les mouches au bec, le cul vert et une très mauvaise odeur. Mais Suzette le prend tout de même pour le vendre à Brive. Mais arrivée en ville, elle ne trouve pas d'acheteur, car tous le monde lui dit : "Il est pourri ton perdreau!". Elle prend honte et s'en va, cachant tout de même son perdreau son son jupon, se disant qu'elle trouvera bien un imbécile pour lui acheter. Comme elle ne doit repartir qu'à 18h avec une amie rencontrée là, et qu'il n'est que 16h, elle décide d'aller à l'église où il fait frais. Là, elle voit plein de jeunes filles et de femmes faisant la queue devant le confessionnal. Elle se dit que le curé doit être bien aimable pour que toute veuillent le voir. Curieuse, elle prend place dans la file. Quand son tour arrive, elle rentre dans le confessionnal, retrousse un peu ses jupes et s'assoit. Mais l'atroce odeur du perdreau pourri envahit le confessionnal. Le curé s'exclame : "C'est une infection !". Suzette répond : Monsieur le Curé, c'est mon perdreau qui sent comme ça !" (il y a bien un jeu de mot, car vérification faite le perdreau désigne effectivement, aussi, le sexe féminin). Ce à quoi le curé répond (en français dans le texte) : "Vieille salope ! Quand on a une infirmité pareille, on se lave avant de venir ici !". Il se lève et sort du confessionnal. Suzette, honteuse, abandonne le perdreau sous un bénitier, rejoint son amie et s'en retourne à Sirogne. Et bien que très bavarde, elle ne dit pas un mot de cette histoire à personne ! Résumé, traduction et notes de Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1557 (Bfm Limoges)