-

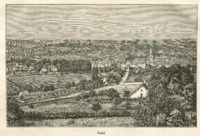

Ussel

Ussel Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

-

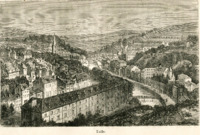

Tulle

Tulle Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

-

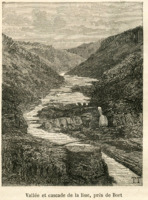

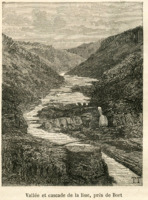

Vallée et cascade de la Rue, près de Bort.

Vallée et cascade de la Rue, près de Bort. Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur.

Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares.

En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus.

cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

-

Ardoisières de Travassac

Ardoisières de Travassac Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce à l’essor du chemin de fer, les carrières d’Allassac et de Travassac en Corrèze connaissent une exploitation intensive. Travassac était alors une des ardoisières les plus importantes avec sept filons.

J-B Beynié, photographe installé à Brive depuis 1878, propose une vue sur les immenses pans d’ardoises de la carrière de Travassac.

Cette épreuve fut exploitée pour l’exposition sur le « Limousin pittoresque et monumental » organisée par la Société Gay-Lussac du 15 juin au 15 juillet 1902 à Limoges.

cote : 9 FI 79/3 (Bfm Limoges)

-

Vie de Saint Valéric

Vie de Saint Valéric sous titre : " La vie de Saint-Valéric, patron de la paroisse de Saint Vaulry en Creuse, d'après les ouvrages manuscrits ou imprimés des auteurs anciens et modernes, accompagnée de réflexions philosophiques et religieuses par l'Abbé L. J. Rouzier."

cote : FPL 255 ROU ( BM du Grand Gueret)

-

Rabelais et les Limousins

Rabelais et les Limousins extrait du "Bibliophile Limousin".

cote : MAG.P LIM 43433 (Bfm Limoges)

-

La Poula-negra

La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers.

Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable).

Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac".

cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges)

-

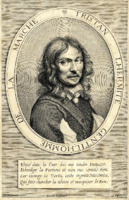

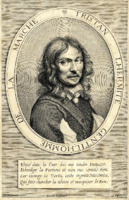

Tristan l'Hermite

Tristan l'Hermite Ce portrait en buste de trois quart était à l'origine placé en tête du recueil des Vers Héroïques publié en 1648. Le cartouche contient une prosopopée de Tristan L'Hermite souvent reproduite.

Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat en Creuse d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française.

Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants, ainsi faut-il comprendre le texte du cartouche.

L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche : un roman autobiographique, Le Page disgracié (1643), où il raconte sa jeunesse aventureuse, des pièces de théâtre, comédies et tragédies qui font de Corneille son rival, de très beaux poèmes mélancoliques. Une oeuvre qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant.

Cote : FP HERM 04 (Bfm Limoges)

-

Tristan l'Hermite (1601-1655)

Tristan l'Hermite (1601-1655) le quatrain anonyme dans le cartouche situé sous le portrait évoque un passage dramatique de la carrière de Tristan l'Hermite : sa première pièce "Mariane" fut fort applaudie en son temps et préfigurait le Cid (Corneille était le contemporain et le rival de Tristan). Le comédien Montdory, considéré comme le meilleur acteur tragique de son temps (il créa aussi le rôle de Rodrigue dans Le Cid), tenait le rôle du roi Hérode sur la scène du Théâtre du Marais à sa création; un an et demi plus tard, il est frappé de paralysie partielle en hurlant les fureurs d'Hérode à la fin de la pièce et doit se retirer définitivement du théâtre.

Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat, en Creuse, d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants.

L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche. Un univers lyrique qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant.

Cote : FP HERM 03 (Bfm Limoges)

-

Quand même !

Quand même ! Pièce en 1 acte et en vers.

Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules trois de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" "Leis d'Amor" et "Quand même !"

Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement.

cote : LOCAL MAG2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive)

-

Lous Francimans

Lous Francimans Les Francimans, comédie en 2 actes.

Marguerite Genes, née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor".

Eusèbe Bombal est la figure de l'érudit local : enseignant puis employé municipal, il touche à tous les domaines de l'écriture (conteur, dramaturge surtout) et de de l'érudition (histoire, archéologie) et toujours en occitan.

cote : LOCALMAG2 00 X5 GEN (Médiathèque de Brive)

-

Le train en gare de Nexon

Le train en gare de Nexon cote : 9FI 484 (Bfm Limoges)

-

Leis d'Amor

Leis d'Amor "Les Lois d'amour", pièce en 1 acte.

Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor".

Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement.

cote : Local Mag2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive)

-

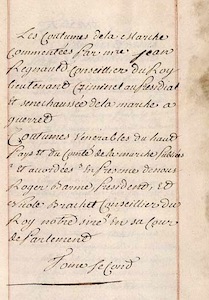

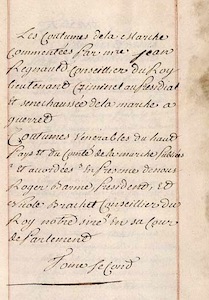

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

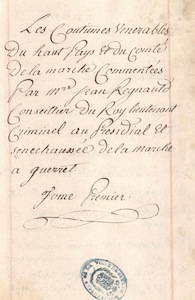

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

Cathédrale de Limoges

Cathédrale de Limoges Une vue de la cathédrale inachevée, les dernières travées reliant la nef au clocher ne furent bâties qu'en 1876.

A gauche, la tour que les Limougeauds appelaient traditionnellement la « tour Foucaud » jusqu’à sa démolition dans les années 1860. C’est là que le célèbre révolutionnaire et fabuliste occitan Jean-Baptiste Foucaud (1747-1818) passa les dernières années de sa vie.

Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et XVe.

cote : 3FI 18. (Bfm Limoges)

-

Marché place de la Motte

Marché place de la Motte Motte signifie tertre, butte féodale.

Si personne aujourd’hui ne peut avoir connu la place de la Motte telle qu’elle était au moment de cette prise de vue, les Limougeauds les plus âgés se rappellent en revanche des marchés de porcelaine où les vendeurs et vendeuses, pour attirer le chaland, menaçaient de briser leur marchandise si personne ne la leur achetait. Ils mettaient parfois leur menace à exécution, provoquant l’effroi des clients et clientes qui s’empressaient alors de sortir leur porte-monnaie pour sauver la belle céramique…

cote : 9FI 457 (Bfm Limoges)

-

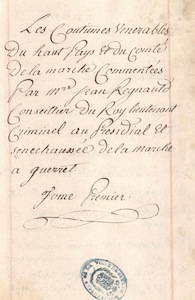

Dans le Monde des Journaux

Dans le Monde des Journaux Petite présentation historique et pédagogique du fonctionnement du Monde des Journaux, rédigé en 1934 par un enseignant et érudit local.

cote : MAG P LIM 52956/k (Bfm Limoges).

-

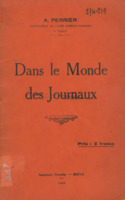

Concours des animaux vivants : vache de race limousine

Concours des animaux vivants : vache de race limousine cote : 4FI1 (Bfm Limoges)

-

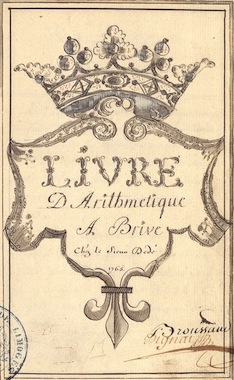

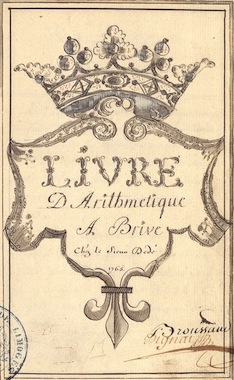

Livre d'arithmétique

Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage.

Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre.

cote : Ms 38 (Bfm Limoges)

Ussel Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

Ussel Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges) Tulle Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

Tulle Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges) Vallée et cascade de la Rue, près de Bort. Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges)

Vallée et cascade de la Rue, près de Bort. Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Corrèze", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/19 (Bfm Limoges) Ardoisières de Travassac Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce à l’essor du chemin de fer, les carrières d’Allassac et de Travassac en Corrèze connaissent une exploitation intensive. Travassac était alors une des ardoisières les plus importantes avec sept filons. J-B Beynié, photographe installé à Brive depuis 1878, propose une vue sur les immenses pans d’ardoises de la carrière de Travassac. Cette épreuve fut exploitée pour l’exposition sur le « Limousin pittoresque et monumental » organisée par la Société Gay-Lussac du 15 juin au 15 juillet 1902 à Limoges. cote : 9 FI 79/3 (Bfm Limoges)

Ardoisières de Travassac Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce à l’essor du chemin de fer, les carrières d’Allassac et de Travassac en Corrèze connaissent une exploitation intensive. Travassac était alors une des ardoisières les plus importantes avec sept filons. J-B Beynié, photographe installé à Brive depuis 1878, propose une vue sur les immenses pans d’ardoises de la carrière de Travassac. Cette épreuve fut exploitée pour l’exposition sur le « Limousin pittoresque et monumental » organisée par la Société Gay-Lussac du 15 juin au 15 juillet 1902 à Limoges. cote : 9 FI 79/3 (Bfm Limoges) Vie de Saint Valéric sous titre : " La vie de Saint-Valéric, patron de la paroisse de Saint Vaulry en Creuse, d'après les ouvrages manuscrits ou imprimés des auteurs anciens et modernes, accompagnée de réflexions philosophiques et religieuses par l'Abbé L. J. Rouzier." cote : FPL 255 ROU ( BM du Grand Gueret)

Vie de Saint Valéric sous titre : " La vie de Saint-Valéric, patron de la paroisse de Saint Vaulry en Creuse, d'après les ouvrages manuscrits ou imprimés des auteurs anciens et modernes, accompagnée de réflexions philosophiques et religieuses par l'Abbé L. J. Rouzier." cote : FPL 255 ROU ( BM du Grand Gueret) Rabelais et les Limousins extrait du "Bibliophile Limousin". cote : MAG.P LIM 43433 (Bfm Limoges)

Rabelais et les Limousins extrait du "Bibliophile Limousin". cote : MAG.P LIM 43433 (Bfm Limoges) La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers. Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable). Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac". cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges)

La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers. Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable). Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac". cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges) Tristan l'Hermite Ce portrait en buste de trois quart était à l'origine placé en tête du recueil des Vers Héroïques publié en 1648. Le cartouche contient une prosopopée de Tristan L'Hermite souvent reproduite. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat en Creuse d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants, ainsi faut-il comprendre le texte du cartouche. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche : un roman autobiographique, Le Page disgracié (1643), où il raconte sa jeunesse aventureuse, des pièces de théâtre, comédies et tragédies qui font de Corneille son rival, de très beaux poèmes mélancoliques. Une oeuvre qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 04 (Bfm Limoges)

Tristan l'Hermite Ce portrait en buste de trois quart était à l'origine placé en tête du recueil des Vers Héroïques publié en 1648. Le cartouche contient une prosopopée de Tristan L'Hermite souvent reproduite. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat en Creuse d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants, ainsi faut-il comprendre le texte du cartouche. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche : un roman autobiographique, Le Page disgracié (1643), où il raconte sa jeunesse aventureuse, des pièces de théâtre, comédies et tragédies qui font de Corneille son rival, de très beaux poèmes mélancoliques. Une oeuvre qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 04 (Bfm Limoges) Tristan l'Hermite (1601-1655) le quatrain anonyme dans le cartouche situé sous le portrait évoque un passage dramatique de la carrière de Tristan l'Hermite : sa première pièce "Mariane" fut fort applaudie en son temps et préfigurait le Cid (Corneille était le contemporain et le rival de Tristan). Le comédien Montdory, considéré comme le meilleur acteur tragique de son temps (il créa aussi le rôle de Rodrigue dans Le Cid), tenait le rôle du roi Hérode sur la scène du Théâtre du Marais à sa création; un an et demi plus tard, il est frappé de paralysie partielle en hurlant les fureurs d'Hérode à la fin de la pièce et doit se retirer définitivement du théâtre. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat, en Creuse, d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche. Un univers lyrique qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 03 (Bfm Limoges)

Tristan l'Hermite (1601-1655) le quatrain anonyme dans le cartouche situé sous le portrait évoque un passage dramatique de la carrière de Tristan l'Hermite : sa première pièce "Mariane" fut fort applaudie en son temps et préfigurait le Cid (Corneille était le contemporain et le rival de Tristan). Le comédien Montdory, considéré comme le meilleur acteur tragique de son temps (il créa aussi le rôle de Rodrigue dans Le Cid), tenait le rôle du roi Hérode sur la scène du Théâtre du Marais à sa création; un an et demi plus tard, il est frappé de paralysie partielle en hurlant les fureurs d'Hérode à la fin de la pièce et doit se retirer définitivement du théâtre. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat, en Creuse, d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche. Un univers lyrique qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 03 (Bfm Limoges) Quand même ! Pièce en 1 acte et en vers. Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules trois de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" "Leis d'Amor" et "Quand même !" Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement. cote : LOCAL MAG2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive)

Quand même ! Pièce en 1 acte et en vers. Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules trois de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" "Leis d'Amor" et "Quand même !" Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement. cote : LOCAL MAG2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive) Lous Francimans Les Francimans, comédie en 2 actes. Marguerite Genes, née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor". Eusèbe Bombal est la figure de l'érudit local : enseignant puis employé municipal, il touche à tous les domaines de l'écriture (conteur, dramaturge surtout) et de de l'érudition (histoire, archéologie) et toujours en occitan. cote : LOCALMAG2 00 X5 GEN (Médiathèque de Brive)

Lous Francimans Les Francimans, comédie en 2 actes. Marguerite Genes, née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor". Eusèbe Bombal est la figure de l'érudit local : enseignant puis employé municipal, il touche à tous les domaines de l'écriture (conteur, dramaturge surtout) et de de l'érudition (histoire, archéologie) et toujours en occitan. cote : LOCALMAG2 00 X5 GEN (Médiathèque de Brive) Le train en gare de Nexon cote : 9FI 484 (Bfm Limoges)

Le train en gare de Nexon cote : 9FI 484 (Bfm Limoges) Leis d'Amor "Les Lois d'amour", pièce en 1 acte. Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor". Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement. cote : Local Mag2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive)

Leis d'Amor "Les Lois d'amour", pièce en 1 acte. Marguerite Genes née à Marseille en 1868, arrive très jeune à Brive, berceau de sa famille maternelle. Elle ne quitte la Corrèze que le temps de ses études puis revient enseigner le français dans une institution privée. Reconnue localement pour ses qualités littéraires et sa connaissance de l'occitan, activement engagée dans le mouvement félibréen, elle est nommée "Mestresso en Gai-Sabé" (Maîtresse en Gai Savoir). Elle écrit de nombreux textes poétiques, pièces de théâtre, études littéraires et de folklore limousin. Son oeuvre est peu diffusée en dehors de sa région. Seules deux de ses pièces sont publiées en monographie, "Lou Francimans" et Leis d'Amor". Mathylide Peyre est une pure corrézienne, née en 1886 à Orliac de Bar. Egalement engagée dans le mouvement félibréen, elle reçoit "l'Eglantine d'Or" pour sa "Légende limousine". Ses pièces, ses textes en prose ou en vers parlent des terres corréziennes essentiellement. cote : Local Mag2 00X5 GEN (Médiathèque de Brive) Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Cathédrale de Limoges Une vue de la cathédrale inachevée, les dernières travées reliant la nef au clocher ne furent bâties qu'en 1876. A gauche, la tour que les Limougeauds appelaient traditionnellement la « tour Foucaud » jusqu’à sa démolition dans les années 1860. C’est là que le célèbre révolutionnaire et fabuliste occitan Jean-Baptiste Foucaud (1747-1818) passa les dernières années de sa vie. Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et XVe. cote : 3FI 18. (Bfm Limoges)

Cathédrale de Limoges Une vue de la cathédrale inachevée, les dernières travées reliant la nef au clocher ne furent bâties qu'en 1876. A gauche, la tour que les Limougeauds appelaient traditionnellement la « tour Foucaud » jusqu’à sa démolition dans les années 1860. C’est là que le célèbre révolutionnaire et fabuliste occitan Jean-Baptiste Foucaud (1747-1818) passa les dernières années de sa vie. Extrait du Moyen Age pittoresque. France XIIIe et XVe. cote : 3FI 18. (Bfm Limoges) Marché place de la Motte Motte signifie tertre, butte féodale. Si personne aujourd’hui ne peut avoir connu la place de la Motte telle qu’elle était au moment de cette prise de vue, les Limougeauds les plus âgés se rappellent en revanche des marchés de porcelaine où les vendeurs et vendeuses, pour attirer le chaland, menaçaient de briser leur marchandise si personne ne la leur achetait. Ils mettaient parfois leur menace à exécution, provoquant l’effroi des clients et clientes qui s’empressaient alors de sortir leur porte-monnaie pour sauver la belle céramique… cote : 9FI 457 (Bfm Limoges)

Marché place de la Motte Motte signifie tertre, butte féodale. Si personne aujourd’hui ne peut avoir connu la place de la Motte telle qu’elle était au moment de cette prise de vue, les Limougeauds les plus âgés se rappellent en revanche des marchés de porcelaine où les vendeurs et vendeuses, pour attirer le chaland, menaçaient de briser leur marchandise si personne ne la leur achetait. Ils mettaient parfois leur menace à exécution, provoquant l’effroi des clients et clientes qui s’empressaient alors de sortir leur porte-monnaie pour sauver la belle céramique… cote : 9FI 457 (Bfm Limoges) Dans le Monde des Journaux Petite présentation historique et pédagogique du fonctionnement du Monde des Journaux, rédigé en 1934 par un enseignant et érudit local. cote : MAG P LIM 52956/k (Bfm Limoges).

Dans le Monde des Journaux Petite présentation historique et pédagogique du fonctionnement du Monde des Journaux, rédigé en 1934 par un enseignant et érudit local. cote : MAG P LIM 52956/k (Bfm Limoges). Concours des animaux vivants : vache de race limousine cote : 4FI1 (Bfm Limoges)

Concours des animaux vivants : vache de race limousine cote : 4FI1 (Bfm Limoges) Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage. Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre. cote : Ms 38 (Bfm Limoges)

Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage. Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre. cote : Ms 38 (Bfm Limoges)