Contenus

Taguer

Haute-Vienne

-

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944. -

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin.

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin. -

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017.

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017. -

Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028) Une photo de mariage comme Jean-Baptiste Boudeau en prit des dizaines, ce qui constitua certainement une bonne partie des revenus de l'épicier-photographe. Il s'agit ici du mariage de Pierre Chaise et Marguerite Leblanc à Royères, le 30 avril 1910. La photo est prise au château de Brignac.

Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028) Une photo de mariage comme Jean-Baptiste Boudeau en prit des dizaines, ce qui constitua certainement une bonne partie des revenus de l'épicier-photographe. Il s'agit ici du mariage de Pierre Chaise et Marguerite Leblanc à Royères, le 30 avril 1910. La photo est prise au château de Brignac. -

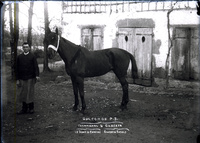

Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. -

Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022) Pour l'anecdote, cette belle bâtisse abrite toujours une pharmacie en 2022, plus d'un siècle après cette prise de vue.

Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022) Pour l'anecdote, cette belle bâtisse abrite toujours une pharmacie en 2022, plus d'un siècle après cette prise de vue. -

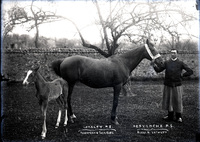

Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. -

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard".

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard". -

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage.

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage. -

Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008)

Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008) -

Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007) Nous ne savons pas précisément où fut prise cette photographie, peut-être dans une carrière. Les carrières étaient nombreuses dans la région. Il pouvait s'agir de véritables sites industriels possédés par de grandes sociétés ou bien, comme ici, de petites exploitations n'employant que quelques personnes. Mais ce cliché ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une carrière.

Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007) Nous ne savons pas précisément où fut prise cette photographie, peut-être dans une carrière. Les carrières étaient nombreuses dans la région. Il pouvait s'agir de véritables sites industriels possédés par de grandes sociétés ou bien, comme ici, de petites exploitations n'employant que quelques personnes. Mais ce cliché ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une carrière. -

Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005) Nous ne connaissons pas l'identité de ce pêcheur ni l'endroit où est prise cette photographie. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un ouvrier puisque nous le retrouvons à son lieu de travail sur un autre cliché de J.-B. Boudeau. Il est ici vêtu de son tablier de travail et manie une canne à pêche de fortune. Nous pouvons donc imaginer qu'il fait juste une petite pause, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène réclamée par le photographe.

Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005) Nous ne connaissons pas l'identité de ce pêcheur ni l'endroit où est prise cette photographie. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un ouvrier puisque nous le retrouvons à son lieu de travail sur un autre cliché de J.-B. Boudeau. Il est ici vêtu de son tablier de travail et manie une canne à pêche de fortune. Nous pouvons donc imaginer qu'il fait juste une petite pause, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène réclamée par le photographe. -

Pêcheur sur la Vienne - Fonds Boudeau (B43-n°908) Nous reconnaissons l'ouvrage d'art ferroviaire ainsi que les quelques maisons visibles, ce qui nous permet de localiser précisément le lieu de cette prise de vue. Il s'agit du Moulin du Fer (ou "Moulin de la Forge à Fer" ou encore "Moulin du Forgeron") sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Le pêcheur, qui porte un tablier de travail, est peut-être un employé de la mégisserie Périgot toute proche.

Pêcheur sur la Vienne - Fonds Boudeau (B43-n°908) Nous reconnaissons l'ouvrage d'art ferroviaire ainsi que les quelques maisons visibles, ce qui nous permet de localiser précisément le lieu de cette prise de vue. Il s'agit du Moulin du Fer (ou "Moulin de la Forge à Fer" ou encore "Moulin du Forgeron") sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Le pêcheur, qui porte un tablier de travail, est peut-être un employé de la mégisserie Périgot toute proche. -

La Chaussade à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B43-n°901) Très belle ferme à La Chaussade, entre Saint-Martin-Terressus et Le Châtenet-en-Dognon.

La Chaussade à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B43-n°901) Très belle ferme à La Chaussade, entre Saint-Martin-Terressus et Le Châtenet-en-Dognon. -

Le musée Adrien Dubouché à Limoges - Fonds Boudeau (B43-n°900) C'est en 1865 qu'Adrien Dubouché (1818-1881), négociant en cognac et mécène limougeaud, devient directeur du musée de Limoges créé une vingtaine d’années plus tôt. Il demande rapidement l'installation des collections dans les locaux de l'ancien hospice d'aliénés du Champ de Foire (aujourd'hui place Winston Churchill). En 1868, il fonde l’école d’art qui va occuper le même lieu. Le musée et l’école passent sous le contrôle de l’État en 1881 (année du décès de Dubouché), et la croissance exponentielle des collections (principalement de porcelaine) et du nombre d’élèves nécessite la construction d’un bâtiment bien plus vaste, au même emplacement. Œuvre de l’architecte Pierre-Henri Mayeux, le musée national Adrien Dubouché est inauguré en 1901.

Le musée Adrien Dubouché à Limoges - Fonds Boudeau (B43-n°900) C'est en 1865 qu'Adrien Dubouché (1818-1881), négociant en cognac et mécène limougeaud, devient directeur du musée de Limoges créé une vingtaine d’années plus tôt. Il demande rapidement l'installation des collections dans les locaux de l'ancien hospice d'aliénés du Champ de Foire (aujourd'hui place Winston Churchill). En 1868, il fonde l’école d’art qui va occuper le même lieu. Le musée et l’école passent sous le contrôle de l’État en 1881 (année du décès de Dubouché), et la croissance exponentielle des collections (principalement de porcelaine) et du nombre d’élèves nécessite la construction d’un bâtiment bien plus vaste, au même emplacement. Œuvre de l’architecte Pierre-Henri Mayeux, le musée national Adrien Dubouché est inauguré en 1901. -

Le Chêne et le Roseau, jardin d'Orsay à Limoges - Fonds Boudeau (B43-n°899) Vue de la statue en marbre "Le chêne et le roseau", œuvre de l'artiste limougeaud Henri Coutheillas. La statue, créée en 1900 et installée au jardin d'Orsay, a ensuite été déplacée dans les jardins de l'Évêché avant d'être remisée pendant de très nombreuses années. En 2019, cette œuvre appartenant à l’État est récupérée par la municipalité de Saint-Junien qui l'installe dans son centre-ville.

Le Chêne et le Roseau, jardin d'Orsay à Limoges - Fonds Boudeau (B43-n°899) Vue de la statue en marbre "Le chêne et le roseau", œuvre de l'artiste limougeaud Henri Coutheillas. La statue, créée en 1900 et installée au jardin d'Orsay, a ensuite été déplacée dans les jardins de l'Évêché avant d'être remisée pendant de très nombreuses années. En 2019, cette œuvre appartenant à l’État est récupérée par la municipalité de Saint-Junien qui l'installe dans son centre-ville. -

Simone Buisson de Limoges, avec sa mère et Catherine - Fonds Boudeau (B43-n°898) Nous n'avons pas d'informations précises sur les personnes photographiées ici, si ce n'est que la petite fille s'appellait Simone Buisson et qu'elle était de Limoges. Ces Limougeaudes étaient-elles venues visiter leur famille à Saint-Priest-Taurion ou dans les alentours, ou bien la photo fut-elle prise à Limoges ?

Simone Buisson de Limoges, avec sa mère et Catherine - Fonds Boudeau (B43-n°898) Nous n'avons pas d'informations précises sur les personnes photographiées ici, si ce n'est que la petite fille s'appellait Simone Buisson et qu'elle était de Limoges. Ces Limougeaudes étaient-elles venues visiter leur famille à Saint-Priest-Taurion ou dans les alentours, ou bien la photo fut-elle prise à Limoges ? -

Famille - Fonds Boudeau (B43-n°914) Nous n'avons pas d'informations précises sur les personnes photographiées ici, mais nos sources indiquent que la photo a été prise au Mas Levrault (parfois Mallevraux ou Maslebraud) sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Nous sommes manifestement devant une grange, il s'agit donc probablement d'une famille paysanne endimanchée pour un mariage ou une autre occasion particulière.

Famille - Fonds Boudeau (B43-n°914) Nous n'avons pas d'informations précises sur les personnes photographiées ici, mais nos sources indiquent que la photo a été prise au Mas Levrault (parfois Mallevraux ou Maslebraud) sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Nous sommes manifestement devant une grange, il s'agit donc probablement d'une famille paysanne endimanchée pour un mariage ou une autre occasion particulière. -

Deux portraits de cyclistes - Fonds Boudeau (B42-n°895-896) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Jean-Baptiste Boudeau a photographié beaucoup de cyclistes dans ces années-là. Bien avant la démocratisation de l'automobile dans nos campagnes, le vélo fut longtemps le moyen de locomotion le plus en vogue chez les jeunes gens. Dans les années 1900-1910, la production française de bicyclettes se développe considérablement, la fabrication se mécanise, la qualité s'améliore et les prix baissent. Si, à l'époque de cette photographie, le vélo est encore un objet relativement rare en milieu rural, il est l'un des symboles de la modernité que J.-B. Boudeau aima particulièrement photographier, au même titre que la batteuse, par exemple.

Deux portraits de cyclistes - Fonds Boudeau (B42-n°895-896) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Jean-Baptiste Boudeau a photographié beaucoup de cyclistes dans ces années-là. Bien avant la démocratisation de l'automobile dans nos campagnes, le vélo fut longtemps le moyen de locomotion le plus en vogue chez les jeunes gens. Dans les années 1900-1910, la production française de bicyclettes se développe considérablement, la fabrication se mécanise, la qualité s'améliore et les prix baissent. Si, à l'époque de cette photographie, le vélo est encore un objet relativement rare en milieu rural, il est l'un des symboles de la modernité que J.-B. Boudeau aima particulièrement photographier, au même titre que la batteuse, par exemple. -

Statue de Gay-Lussac à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B42-n°891) Louis Joseph Gay-Lussac, éminent chimiste et physicien, est né à Saint-Léonard en 1778. Il fut également homme politique en tant que représentant de la Haute-Vienne, sous la monarchie de Juillet. En 1896 un musée est inauguré dans sa commune natale, ainsi que ce buste en bronze, sis sur la place qui porte son nom.

Statue de Gay-Lussac à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B42-n°891) Louis Joseph Gay-Lussac, éminent chimiste et physicien, est né à Saint-Léonard en 1778. Il fut également homme politique en tant que représentant de la Haute-Vienne, sous la monarchie de Juillet. En 1896 un musée est inauguré dans sa commune natale, ainsi que ce buste en bronze, sis sur la place qui porte son nom.