-

Portail Imbert

Portail Imbert Aux angles de la rue du Portail Imbert et de la rue Haute de la Comédie, on reconnaît l’hôtel Maledent de Feytiat qui abrite aujourd’hui la DRAC. Le portail qui donna son nom à la rue, lui, a été démoli. La rue, en descendant vers la fontaine des Barres, fermait la rue Turgot dont la partie basse n’existait pas à l’époque.

(cote : MAG.P. Lim 59180)

-

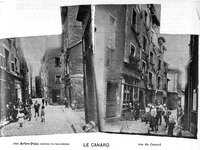

Rue Arbre-Peint et rue du Canard

Rue Arbre-Peint et rue du Canard Le quartier du Verdurier était, comme le quartier voisin du Viraclaud, un quartier ancien et populaire, fait de plusieurs petites rues et abritant de nombreuses maisons de torchis et de bois, jugées insalubres. Il sera en grande partie rasé dans les années 1912-1913 pour faire place à la rue Jean Jaurès et à des constructions « en dur ».

La fontaine de l’Arbre-Peint débordait régulièrement et créait un véritable canal dans la rue descendant à la tour Vieille-Monnaie. De la déformation du mot canal viendrait donc le nom de la rue : Canard.

(cote : MAG.P. Lim 59180)

-

Théâtre de Limoges (salle Berlioz)

Théâtre de Limoges (salle Berlioz) Le théâtre municipal de Limoges, œuvre de l’architecte Vincent Boullé, fut inauguré en 1840 place de la République. Théâtre à l’italienne, il propose majoritairement des opérettes et des vaudevilles. Il est officiellement rebaptisé Salle Berlioz en 1932. Sa capacité étant jugée insuffisante, il est supplanté par le Cirque-Théâtre, inauguré en 1925 à l'emplacement de l'actuel Opéra-Théatre. La Salle Berlioz, quant à elle, fut rasée en 1958, après de nombreuses années d'inactivité.

(cote : MAG.P.LIM 59180)

-

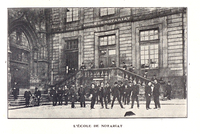

L'école de Notariat de Limoges, place du Présidial

L'école de Notariat de Limoges, place du Présidial Ce bâtiment, édifié sur l'emplacement de l'ancien presbytère de l'église Saint-Michel-des-Lions, fut le présidial (nom des tribunaux sous l’Ancien Régime) de la généralité de Limoges dès 1553. L’architecte Joseph Brousseau le reconstruit en 1774 et lui offre sa façade de style classique. Le présidial devient ensuite la cour de justice, nouvelle dénomination. Le sous-sol comportait plusieurs cellules. Les condamnés pouvaient donc y être emprisonnés directement après leur jugement. Certains d’entre eux étaient ensuite emmenés par la rue des Prisons adjacente puis par la rue Monte-à-Regret vers la place d’Aine, lieu de leur exécution.

Après la Révolution, le Conseil général et la Préfecture s’installent également dans ce grand bâtiment. En 1847, il accueille la première bibliothèque publique ainsi que le musée municipal. L’école de droit et de notariat y prend place en 1912. Sans affectation depuis de très nombreuses années, un projet d’habitations est à l’étude à la fin des années 2010.

(cote : MAG.P.LIM 58093)

-

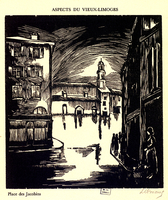

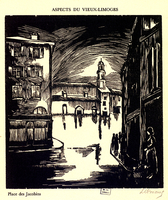

Place des Jacobins

Place des Jacobins Cette vue, composée depuis l’actuelle place Franklin Roosevelt, nous montre la place des Jacobins, dont le nom vient des moines dominicains qui y installèrent leur couvent en 1240. Il en subsiste la petite église Sainte-Marie qui accueille, depuis 1977, les Archives municipales. Nous sommes ici dans ce que l’on appelait autrefois le barri (faubourg) Manigne.

(cote : RES.P.LIM X375)

-

Place Fontaine-des-Barres

Place Fontaine-des-Barres Cette place pittoresque doit son nom à un puits, la font des barres, qui permettait de recueillir l’eau descendue d’une source de Montjovis. En 1615 est édifiée une fontaine pyramidale de granit distribuant l’eau par quatre jets. Aujourd’hui tarie, il subsiste le monument de pierre qui est inscrit aux Monuments historiques depuis 1949.

Ce dessin illustre le récit de l’assassinat par la foule révolutionnaire de l’abbé Chabrol, le 15 juillet 1792.

(cote : MAG.P.LIM 59080)

-

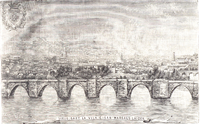

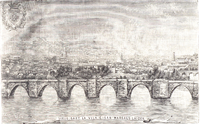

Panorama de Limoges avec blason et devise

Panorama de Limoges avec blason et devise Très célèbre gravure représentant la ville. La devise de Limoges, en occitan ancien, peut se traduire par « Dieu protège la ville et Saint Martial protège le peuple ».

(in La Vie limousine 1932, cote RES.P. LIM 58093)

-

Boulevard Montmailler

Boulevard Montmailler Étonnante légende (avec faute sur le prénom de Denis Dussoubs) qui nous prouve que les anciens noms de rue survivent parfois longtemps aux changements administratifs. En effet, cette artère s’appelle en réalité, depuis les années 1830, avenue de Juillet. Plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, elle sera renommée avenue du maréchal Pétain, pour enfin devenir avenue de la Libération en décembre 1944.

L’image montre, à gauche, l’hôtel de préfecture flambant neuf.

(cote : CPLim0390)

-

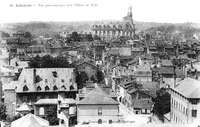

Vue panoramique vers l'Hôtel de Ville

Vue panoramique vers l'Hôtel de Ville La vue semble avoir été prise depuis une hauteur de la cathédrale. On reconnaît la rue des Petites-Maisons au premier plan. L’Hôtel de Ville, achevé en 1883, est l’œuvre de Charles-Alfred Leclerc.

(cote CPLim0331)

-

Le lycée Gay-Lussac vu du boulevard Louis-Blanc

Le lycée Gay-Lussac vu du boulevard Louis-Blanc Le collège de Limoges ouvre ses portes au début du 16e siècle. Il passe aux mains des Jésuites en 1599.

Il prend le nom de Gay-Lussac en 1889.

Les bâtiments ont été remaniés au fil des siècles mais, parmi les parties les plus anciennes, reste la chapelle du collège des Jésuites que l’on voit sur cette photographie. Le vide laissé par la démolition d’anciens bâtiments attenant à la chapelle a été comblé dans les années 1930 par l’édification de ce qui est communément appelé le « bloc scientifique » du lycée.

(cote MAG.P.LIM 58095)

-

Carte postale de la rue de la Boucherie partie haute

Carte postale de la rue de la Boucherie partie haute Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée.

Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle.

Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret.

La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan.

Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours.

Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville.

Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds…

(cote : CPLim0341)

-

Carte postale de la rue de la Boucherie partie basse

Carte postale de la rue de la Boucherie partie basse Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée.

Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle.

Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret.

La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan.

Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours.

Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville.

Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds…

(cote : CPLim0340)

-

Le pont Saint-Étienne et l'Abbessaille

Le pont Saint-Étienne et l'Abbessaille Vue d'une partie du quartier de l'Abbessaille, rive droite.

cote : 9Fi502/49 (Bfm Limoges)

-

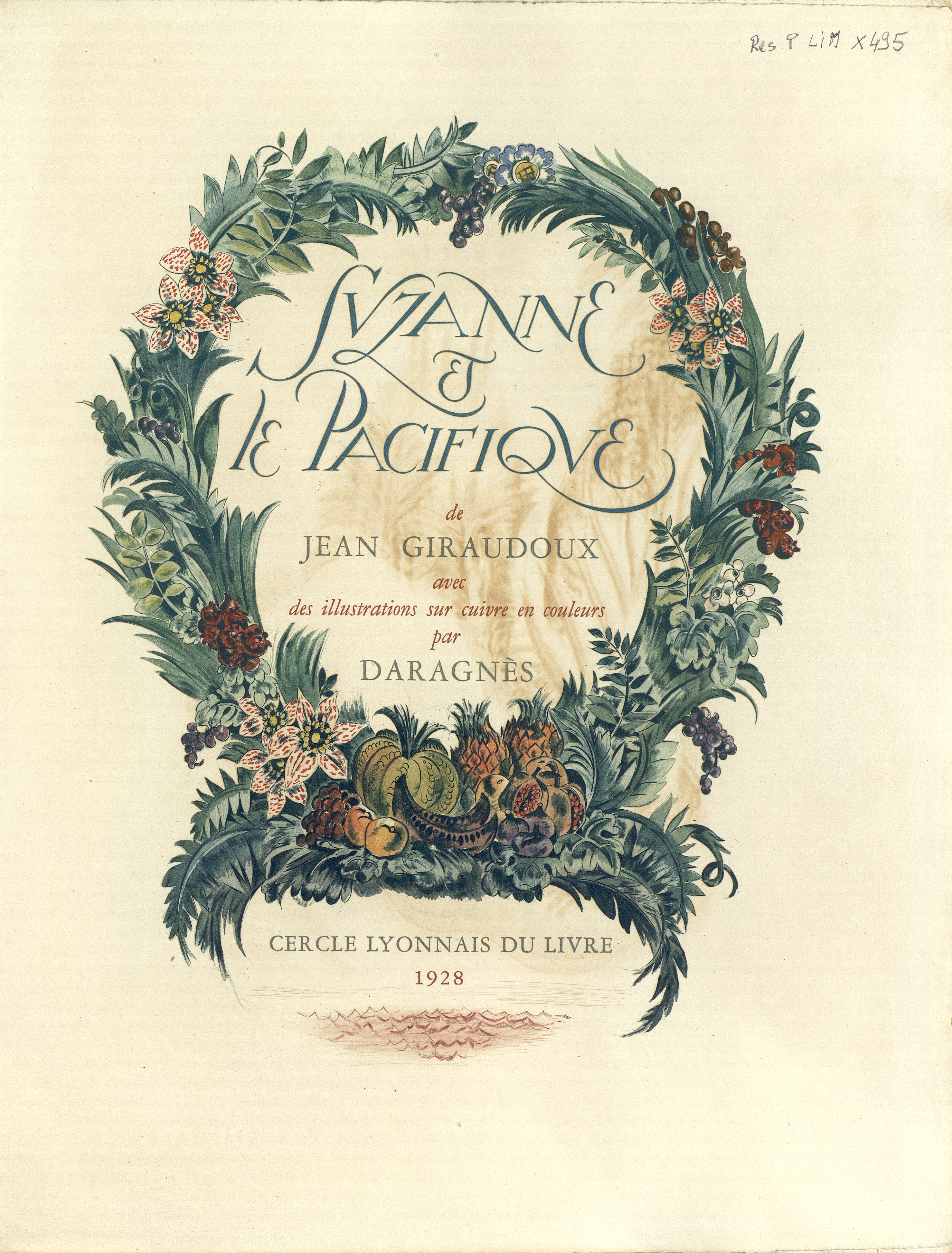

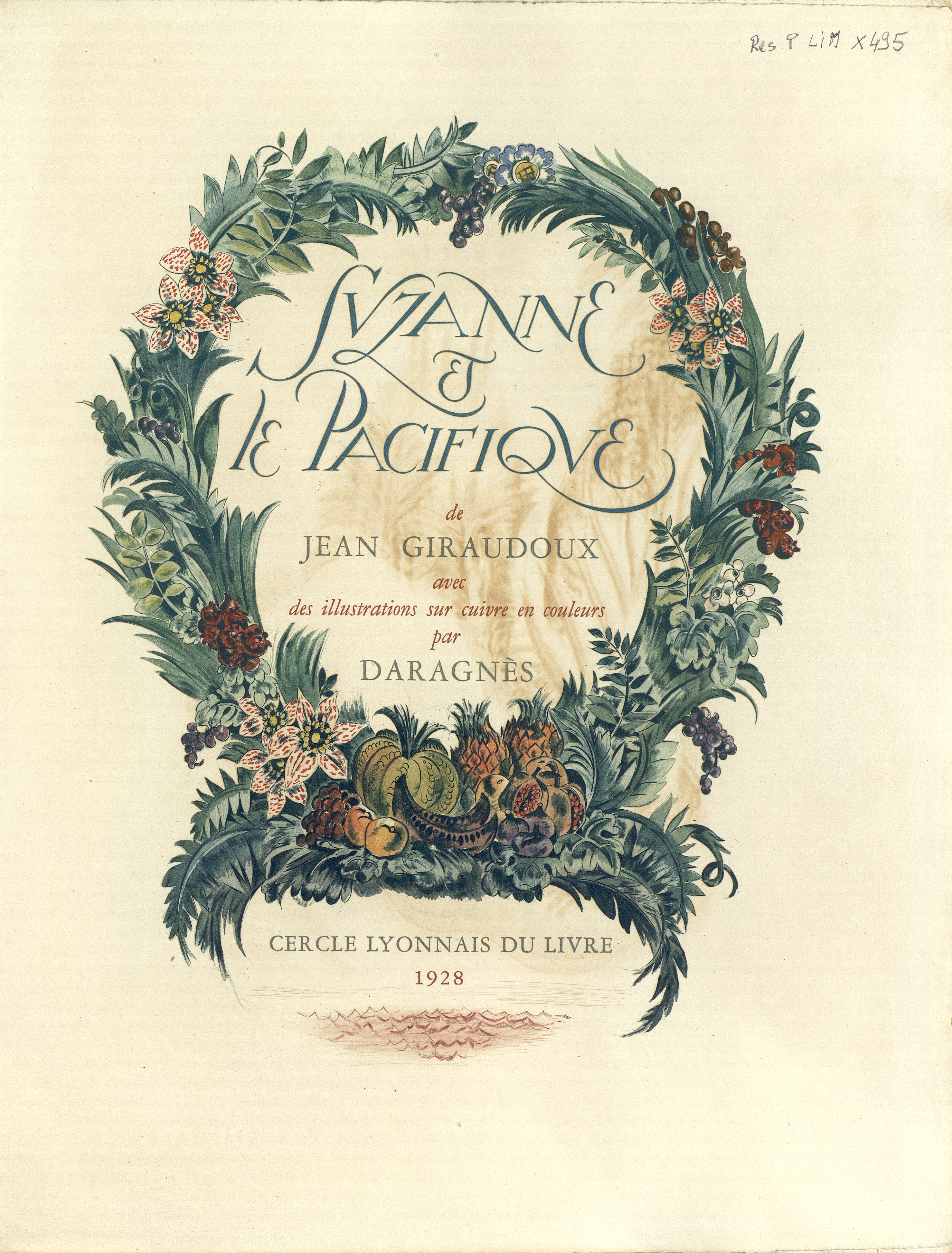

Suzanne et le Pacifique

Suzanne et le Pacifique Publié en 1921, ce roman présente la forme d'un récit initiatique d'une jeune femme, échouée sur une île déserte, seule, entourée de nature et isolée des tourments du monde. Cette édition est illustrée par Jean-Gabriel Daragnès, peintre officiel de la marine. Il en a assuré l'impression dans son atelier de Montmartre. Les illustrations alternent gravures sur cuivre, gravures sur bois et une belle typographie aux couleurs douces.

-

La Mariane

La Mariane Edition de petit format de la pièce "La Mariane", issue du fonds Amédée Carriat et portant son ex-libris. Cet exemplaire comprend quelques annotations manuscrites d'un possesseur antérieur. Il contient un frontispice de Pierre Daret.

-

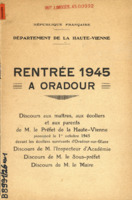

Rentrée 1945 à Oradour : discours aux maîtres, aux écoliers et aux parents de M. le Préfet de la Haute-Vienne prononcé le 1er octobre 1945 devant les écoliers survivants d'Oradour-sur-Glane

Rentrée 1945 à Oradour : discours aux maîtres, aux écoliers et aux parents de M. le Préfet de la Haute-Vienne prononcé le 1er octobre 1945 devant les écoliers survivants d'Oradour-sur-Glane Discours prononcé en forme de devoir de mémoire par les autorités locales pour la rentrée scolaire des enfants ce 1er octobre 1945. Le discours rappelle en détail les événements qui ont causé la mort, entre autres, de nombreux enfants des écoles du village. Il insiste sur l'ambition de l'éducation de la jeunesse pour former des esprits dignes. le document contient les quatre discours du préfet, de l'inspecteur d'académie M. Delaygue, de Guy Pauchou, sous-préfet de Rochechouart et du maire d'Oradour-sur-Glane

-

Le meunier à Cassepierre - Fonds Boudeau (B112-n°2042)

Le meunier à Cassepierre - Fonds Boudeau (B112-n°2042) Encore une jolie composition de Boudeau, bien que la mise au point soit mauvaise : les enfants, le meunier, sa charrette pleine de sacs de farine et tirée par son cheval noir, le cycliste élégant s'arrêtant pour poser, le cheval blanc et la carriole du photographe au fond, les curieux à la porte et à la fenêtre, et le chien qui admire la scène...

-

Ecoliers de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2041)

Ecoliers de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2041) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911.

Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque s'appelait mademoiselle Juge.

-

L'école de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2039)

L'école de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2039) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911, ainsi que nous l'indique la date au fronton du bâtiment.

Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque, que l'on voit à la fenêtre, s'appelait mademoiselle Juge.

-

Castration des gorets à Caux, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B112-n°2037)

Castration des gorets à Caux, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B112-n°2037) Afin d'assurer le bon goût de la viande, il est nécessaire de castrer les porcs. L'opération se fait bien souvent, comme sur cette photographie, alors qu'ils n'ont que quelques semaines. Certains paysans le font eux-mêmes tandis que d'autres, pour éviter tout risque d'infection et de complication, font appel à un châtreur professionnel.

Une scène banale de la vie paysanne qui est ici immortalisée au village de Caux, sur la commune de Saint-Priest-Taurion.

Portail Imbert Aux angles de la rue du Portail Imbert et de la rue Haute de la Comédie, on reconnaît l’hôtel Maledent de Feytiat qui abrite aujourd’hui la DRAC. Le portail qui donna son nom à la rue, lui, a été démoli. La rue, en descendant vers la fontaine des Barres, fermait la rue Turgot dont la partie basse n’existait pas à l’époque. (cote : MAG.P. Lim 59180)

Portail Imbert Aux angles de la rue du Portail Imbert et de la rue Haute de la Comédie, on reconnaît l’hôtel Maledent de Feytiat qui abrite aujourd’hui la DRAC. Le portail qui donna son nom à la rue, lui, a été démoli. La rue, en descendant vers la fontaine des Barres, fermait la rue Turgot dont la partie basse n’existait pas à l’époque. (cote : MAG.P. Lim 59180) Rue Arbre-Peint et rue du Canard Le quartier du Verdurier était, comme le quartier voisin du Viraclaud, un quartier ancien et populaire, fait de plusieurs petites rues et abritant de nombreuses maisons de torchis et de bois, jugées insalubres. Il sera en grande partie rasé dans les années 1912-1913 pour faire place à la rue Jean Jaurès et à des constructions « en dur ». La fontaine de l’Arbre-Peint débordait régulièrement et créait un véritable canal dans la rue descendant à la tour Vieille-Monnaie. De la déformation du mot canal viendrait donc le nom de la rue : Canard. (cote : MAG.P. Lim 59180)

Rue Arbre-Peint et rue du Canard Le quartier du Verdurier était, comme le quartier voisin du Viraclaud, un quartier ancien et populaire, fait de plusieurs petites rues et abritant de nombreuses maisons de torchis et de bois, jugées insalubres. Il sera en grande partie rasé dans les années 1912-1913 pour faire place à la rue Jean Jaurès et à des constructions « en dur ». La fontaine de l’Arbre-Peint débordait régulièrement et créait un véritable canal dans la rue descendant à la tour Vieille-Monnaie. De la déformation du mot canal viendrait donc le nom de la rue : Canard. (cote : MAG.P. Lim 59180) Théâtre de Limoges (salle Berlioz) Le théâtre municipal de Limoges, œuvre de l’architecte Vincent Boullé, fut inauguré en 1840 place de la République. Théâtre à l’italienne, il propose majoritairement des opérettes et des vaudevilles. Il est officiellement rebaptisé Salle Berlioz en 1932. Sa capacité étant jugée insuffisante, il est supplanté par le Cirque-Théâtre, inauguré en 1925 à l'emplacement de l'actuel Opéra-Théatre. La Salle Berlioz, quant à elle, fut rasée en 1958, après de nombreuses années d'inactivité. (cote : MAG.P.LIM 59180)

Théâtre de Limoges (salle Berlioz) Le théâtre municipal de Limoges, œuvre de l’architecte Vincent Boullé, fut inauguré en 1840 place de la République. Théâtre à l’italienne, il propose majoritairement des opérettes et des vaudevilles. Il est officiellement rebaptisé Salle Berlioz en 1932. Sa capacité étant jugée insuffisante, il est supplanté par le Cirque-Théâtre, inauguré en 1925 à l'emplacement de l'actuel Opéra-Théatre. La Salle Berlioz, quant à elle, fut rasée en 1958, après de nombreuses années d'inactivité. (cote : MAG.P.LIM 59180) L'école de Notariat de Limoges, place du Présidial Ce bâtiment, édifié sur l'emplacement de l'ancien presbytère de l'église Saint-Michel-des-Lions, fut le présidial (nom des tribunaux sous l’Ancien Régime) de la généralité de Limoges dès 1553. L’architecte Joseph Brousseau le reconstruit en 1774 et lui offre sa façade de style classique. Le présidial devient ensuite la cour de justice, nouvelle dénomination. Le sous-sol comportait plusieurs cellules. Les condamnés pouvaient donc y être emprisonnés directement après leur jugement. Certains d’entre eux étaient ensuite emmenés par la rue des Prisons adjacente puis par la rue Monte-à-Regret vers la place d’Aine, lieu de leur exécution. Après la Révolution, le Conseil général et la Préfecture s’installent également dans ce grand bâtiment. En 1847, il accueille la première bibliothèque publique ainsi que le musée municipal. L’école de droit et de notariat y prend place en 1912. Sans affectation depuis de très nombreuses années, un projet d’habitations est à l’étude à la fin des années 2010. (cote : MAG.P.LIM 58093)

L'école de Notariat de Limoges, place du Présidial Ce bâtiment, édifié sur l'emplacement de l'ancien presbytère de l'église Saint-Michel-des-Lions, fut le présidial (nom des tribunaux sous l’Ancien Régime) de la généralité de Limoges dès 1553. L’architecte Joseph Brousseau le reconstruit en 1774 et lui offre sa façade de style classique. Le présidial devient ensuite la cour de justice, nouvelle dénomination. Le sous-sol comportait plusieurs cellules. Les condamnés pouvaient donc y être emprisonnés directement après leur jugement. Certains d’entre eux étaient ensuite emmenés par la rue des Prisons adjacente puis par la rue Monte-à-Regret vers la place d’Aine, lieu de leur exécution. Après la Révolution, le Conseil général et la Préfecture s’installent également dans ce grand bâtiment. En 1847, il accueille la première bibliothèque publique ainsi que le musée municipal. L’école de droit et de notariat y prend place en 1912. Sans affectation depuis de très nombreuses années, un projet d’habitations est à l’étude à la fin des années 2010. (cote : MAG.P.LIM 58093) Place des Jacobins Cette vue, composée depuis l’actuelle place Franklin Roosevelt, nous montre la place des Jacobins, dont le nom vient des moines dominicains qui y installèrent leur couvent en 1240. Il en subsiste la petite église Sainte-Marie qui accueille, depuis 1977, les Archives municipales. Nous sommes ici dans ce que l’on appelait autrefois le barri (faubourg) Manigne. (cote : RES.P.LIM X375)

Place des Jacobins Cette vue, composée depuis l’actuelle place Franklin Roosevelt, nous montre la place des Jacobins, dont le nom vient des moines dominicains qui y installèrent leur couvent en 1240. Il en subsiste la petite église Sainte-Marie qui accueille, depuis 1977, les Archives municipales. Nous sommes ici dans ce que l’on appelait autrefois le barri (faubourg) Manigne. (cote : RES.P.LIM X375) Place Fontaine-des-Barres Cette place pittoresque doit son nom à un puits, la font des barres, qui permettait de recueillir l’eau descendue d’une source de Montjovis. En 1615 est édifiée une fontaine pyramidale de granit distribuant l’eau par quatre jets. Aujourd’hui tarie, il subsiste le monument de pierre qui est inscrit aux Monuments historiques depuis 1949. Ce dessin illustre le récit de l’assassinat par la foule révolutionnaire de l’abbé Chabrol, le 15 juillet 1792. (cote : MAG.P.LIM 59080)

Place Fontaine-des-Barres Cette place pittoresque doit son nom à un puits, la font des barres, qui permettait de recueillir l’eau descendue d’une source de Montjovis. En 1615 est édifiée une fontaine pyramidale de granit distribuant l’eau par quatre jets. Aujourd’hui tarie, il subsiste le monument de pierre qui est inscrit aux Monuments historiques depuis 1949. Ce dessin illustre le récit de l’assassinat par la foule révolutionnaire de l’abbé Chabrol, le 15 juillet 1792. (cote : MAG.P.LIM 59080) Panorama de Limoges avec blason et devise Très célèbre gravure représentant la ville. La devise de Limoges, en occitan ancien, peut se traduire par « Dieu protège la ville et Saint Martial protège le peuple ». (in La Vie limousine 1932, cote RES.P. LIM 58093)

Panorama de Limoges avec blason et devise Très célèbre gravure représentant la ville. La devise de Limoges, en occitan ancien, peut se traduire par « Dieu protège la ville et Saint Martial protège le peuple ». (in La Vie limousine 1932, cote RES.P. LIM 58093) Boulevard Montmailler Étonnante légende (avec faute sur le prénom de Denis Dussoubs) qui nous prouve que les anciens noms de rue survivent parfois longtemps aux changements administratifs. En effet, cette artère s’appelle en réalité, depuis les années 1830, avenue de Juillet. Plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, elle sera renommée avenue du maréchal Pétain, pour enfin devenir avenue de la Libération en décembre 1944. L’image montre, à gauche, l’hôtel de préfecture flambant neuf. (cote : CPLim0390)

Boulevard Montmailler Étonnante légende (avec faute sur le prénom de Denis Dussoubs) qui nous prouve que les anciens noms de rue survivent parfois longtemps aux changements administratifs. En effet, cette artère s’appelle en réalité, depuis les années 1830, avenue de Juillet. Plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, elle sera renommée avenue du maréchal Pétain, pour enfin devenir avenue de la Libération en décembre 1944. L’image montre, à gauche, l’hôtel de préfecture flambant neuf. (cote : CPLim0390) Vue panoramique vers l'Hôtel de Ville La vue semble avoir été prise depuis une hauteur de la cathédrale. On reconnaît la rue des Petites-Maisons au premier plan. L’Hôtel de Ville, achevé en 1883, est l’œuvre de Charles-Alfred Leclerc. (cote CPLim0331)

Vue panoramique vers l'Hôtel de Ville La vue semble avoir été prise depuis une hauteur de la cathédrale. On reconnaît la rue des Petites-Maisons au premier plan. L’Hôtel de Ville, achevé en 1883, est l’œuvre de Charles-Alfred Leclerc. (cote CPLim0331) Le lycée Gay-Lussac vu du boulevard Louis-Blanc Le collège de Limoges ouvre ses portes au début du 16e siècle. Il passe aux mains des Jésuites en 1599. Il prend le nom de Gay-Lussac en 1889. Les bâtiments ont été remaniés au fil des siècles mais, parmi les parties les plus anciennes, reste la chapelle du collège des Jésuites que l’on voit sur cette photographie. Le vide laissé par la démolition d’anciens bâtiments attenant à la chapelle a été comblé dans les années 1930 par l’édification de ce qui est communément appelé le « bloc scientifique » du lycée. (cote MAG.P.LIM 58095)

Le lycée Gay-Lussac vu du boulevard Louis-Blanc Le collège de Limoges ouvre ses portes au début du 16e siècle. Il passe aux mains des Jésuites en 1599. Il prend le nom de Gay-Lussac en 1889. Les bâtiments ont été remaniés au fil des siècles mais, parmi les parties les plus anciennes, reste la chapelle du collège des Jésuites que l’on voit sur cette photographie. Le vide laissé par la démolition d’anciens bâtiments attenant à la chapelle a été comblé dans les années 1930 par l’édification de ce qui est communément appelé le « bloc scientifique » du lycée. (cote MAG.P.LIM 58095) Carte postale de la rue de la Boucherie partie haute Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée. Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle. Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret. La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan. Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours. Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville. Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds… (cote : CPLim0341)

Carte postale de la rue de la Boucherie partie haute Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée. Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle. Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret. La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan. Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours. Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville. Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds… (cote : CPLim0341) Carte postale de la rue de la Boucherie partie basse Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée. Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle. Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret. La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan. Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours. Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville. Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds… (cote : CPLim0340)

Carte postale de la rue de la Boucherie partie basse Les bouchers de Limoges constituaient depuis la fin du 10e siècle une corporation puissante et organisée. Il semble qu’ils aient d’abord occupé un faubourg situé plus bas dans la ville, vers l’actuelle rue Raspail. Leur installation dans le quartier de la Boucherie que nous connaissons remonterait au 13e siècle. Seules six familles gouvernaient la profession : les Cibot, Malinvaud, Plainemaison, Parot, Juge et Pouret. La rue de la Boucherie fut longtemps appelée rue Torte, un nom qu’elle devait soit à son aspect « tordu », soit à un riu tòrt, un « ruisseau tortueux », en occitan. Un abattoir est ouvert dans le quartier de Beauséjour dès 1833, mais nombre de bouchers de la rue continuent de tuer eux-mêmes, sur place, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans la première moitié du 20e siècle, alors que la ville s’agrandit considérablement, beaucoup de bouchers quittent cette rue et se dispersent dans les différents quartiers alentours. Dans les années 1940, l’activité bouchère finit de disparaître de cette zone, alors que se développe le nouvel abattoir en dehors du centre-ville. Ce quartier pittoresque, qui fait aujourd’hui la fierté des habitants et le bonheur des touristes, faillit être rasé par le maire Louis Longequeue dans les années 1970. C’était sans compter sur la détermination et l’influence des bouchers limougeauds… (cote : CPLim0340) Le pont Saint-Étienne et l'Abbessaille Vue d'une partie du quartier de l'Abbessaille, rive droite. cote : 9Fi502/49 (Bfm Limoges)

Le pont Saint-Étienne et l'Abbessaille Vue d'une partie du quartier de l'Abbessaille, rive droite. cote : 9Fi502/49 (Bfm Limoges) Suzanne et le Pacifique Publié en 1921, ce roman présente la forme d'un récit initiatique d'une jeune femme, échouée sur une île déserte, seule, entourée de nature et isolée des tourments du monde. Cette édition est illustrée par Jean-Gabriel Daragnès, peintre officiel de la marine. Il en a assuré l'impression dans son atelier de Montmartre. Les illustrations alternent gravures sur cuivre, gravures sur bois et une belle typographie aux couleurs douces.

Suzanne et le Pacifique Publié en 1921, ce roman présente la forme d'un récit initiatique d'une jeune femme, échouée sur une île déserte, seule, entourée de nature et isolée des tourments du monde. Cette édition est illustrée par Jean-Gabriel Daragnès, peintre officiel de la marine. Il en a assuré l'impression dans son atelier de Montmartre. Les illustrations alternent gravures sur cuivre, gravures sur bois et une belle typographie aux couleurs douces. La Mariane Edition de petit format de la pièce "La Mariane", issue du fonds Amédée Carriat et portant son ex-libris. Cet exemplaire comprend quelques annotations manuscrites d'un possesseur antérieur. Il contient un frontispice de Pierre Daret.

La Mariane Edition de petit format de la pièce "La Mariane", issue du fonds Amédée Carriat et portant son ex-libris. Cet exemplaire comprend quelques annotations manuscrites d'un possesseur antérieur. Il contient un frontispice de Pierre Daret. Rentrée 1945 à Oradour : discours aux maîtres, aux écoliers et aux parents de M. le Préfet de la Haute-Vienne prononcé le 1er octobre 1945 devant les écoliers survivants d'Oradour-sur-Glane Discours prononcé en forme de devoir de mémoire par les autorités locales pour la rentrée scolaire des enfants ce 1er octobre 1945. Le discours rappelle en détail les événements qui ont causé la mort, entre autres, de nombreux enfants des écoles du village. Il insiste sur l'ambition de l'éducation de la jeunesse pour former des esprits dignes. le document contient les quatre discours du préfet, de l'inspecteur d'académie M. Delaygue, de Guy Pauchou, sous-préfet de Rochechouart et du maire d'Oradour-sur-Glane

Rentrée 1945 à Oradour : discours aux maîtres, aux écoliers et aux parents de M. le Préfet de la Haute-Vienne prononcé le 1er octobre 1945 devant les écoliers survivants d'Oradour-sur-Glane Discours prononcé en forme de devoir de mémoire par les autorités locales pour la rentrée scolaire des enfants ce 1er octobre 1945. Le discours rappelle en détail les événements qui ont causé la mort, entre autres, de nombreux enfants des écoles du village. Il insiste sur l'ambition de l'éducation de la jeunesse pour former des esprits dignes. le document contient les quatre discours du préfet, de l'inspecteur d'académie M. Delaygue, de Guy Pauchou, sous-préfet de Rochechouart et du maire d'Oradour-sur-Glane Le meunier à Cassepierre - Fonds Boudeau (B112-n°2042) Encore une jolie composition de Boudeau, bien que la mise au point soit mauvaise : les enfants, le meunier, sa charrette pleine de sacs de farine et tirée par son cheval noir, le cycliste élégant s'arrêtant pour poser, le cheval blanc et la carriole du photographe au fond, les curieux à la porte et à la fenêtre, et le chien qui admire la scène...

Le meunier à Cassepierre - Fonds Boudeau (B112-n°2042) Encore une jolie composition de Boudeau, bien que la mise au point soit mauvaise : les enfants, le meunier, sa charrette pleine de sacs de farine et tirée par son cheval noir, le cycliste élégant s'arrêtant pour poser, le cheval blanc et la carriole du photographe au fond, les curieux à la porte et à la fenêtre, et le chien qui admire la scène... Ecoliers de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2041) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911. Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque s'appelait mademoiselle Juge.

Ecoliers de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2041) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911. Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque s'appelait mademoiselle Juge. L'école de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2039) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911, ainsi que nous l'indique la date au fronton du bâtiment. Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque, que l'on voit à la fenêtre, s'appelait mademoiselle Juge.

L'école de Cassepierre à Rilhac-Rancon - Fonds Boudeau (B112-n°2039) Cassepierre est un village important de la commune de Rilhac-Rancon mais il est situé à plusieurs kilomètres du bourg. Aussi, pour faciliter la scolarisation des enfants de Cassepierre et des environs, une grande école mixte est construite en 1911, ainsi que nous l'indique la date au fronton du bâtiment. Nous voyons donc ici les premiers enfants scolarisés à l'école de Cassepierre, qui est aujourd'hui l'école Nelson Mandela. L'institutrice de l'époque, que l'on voit à la fenêtre, s'appelait mademoiselle Juge. Castration des gorets à Caux, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B112-n°2037) Afin d'assurer le bon goût de la viande, il est nécessaire de castrer les porcs. L'opération se fait bien souvent, comme sur cette photographie, alors qu'ils n'ont que quelques semaines. Certains paysans le font eux-mêmes tandis que d'autres, pour éviter tout risque d'infection et de complication, font appel à un châtreur professionnel. Une scène banale de la vie paysanne qui est ici immortalisée au village de Caux, sur la commune de Saint-Priest-Taurion.

Castration des gorets à Caux, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B112-n°2037) Afin d'assurer le bon goût de la viande, il est nécessaire de castrer les porcs. L'opération se fait bien souvent, comme sur cette photographie, alors qu'ils n'ont que quelques semaines. Certains paysans le font eux-mêmes tandis que d'autres, pour éviter tout risque d'infection et de complication, font appel à un châtreur professionnel. Une scène banale de la vie paysanne qui est ici immortalisée au village de Caux, sur la commune de Saint-Priest-Taurion.