Contenus

Taguer

XVIIe siècle

-

Panonceau Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 82 v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Panonceau Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 82 v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Bourdon Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 70 v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Bourdon Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 70 v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Navette à encens Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 54 v° : navette à encens fermée par un couvercle. On devine à droite, le manche de la cuillère, fixée par une chainette, qui permettait de prendre les petites boules d'encens. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Navette à encens Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 54 v° : navette à encens fermée par un couvercle. On devine à droite, le manche de la cuillère, fixée par une chainette, qui permettait de prendre les petites boules d'encens. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Bénitier Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 51 v° : bénitier en argent, avec coupe en forme de coquille profonde. les réhauts de peinture en camaIeu de bleu évoquent les tonalité de l'argent. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Bénitier Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 51 v° : bénitier en argent, avec coupe en forme de coquille profonde. les réhauts de peinture en camaIeu de bleu évoquent les tonalité de l'argent. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Encensoir Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 36 r° : dessin inachevé à l'encre brune d'un encensoir. Ses formes architecturales (dôme et colonnade) s'inspirent du répertoire décoratif de la renaissance. Au centre de la coupe, un cartouche porte l'inscription "F.MALHOT", vraisemblablement le nom de l'orfèvre pressenti. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Encensoir Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 36 r° : dessin inachevé à l'encre brune d'un encensoir. Ses formes architecturales (dôme et colonnade) s'inspirent du répertoire décoratif de la renaissance. Au centre de la coupe, un cartouche porte l'inscription "F.MALHOT", vraisemblablement le nom de l'orfèvre pressenti. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

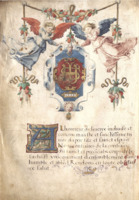

Frontispice représentant l'emblème de la confrérie du Saint-Sacrement Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 2v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Frontispice représentant l'emblème de la confrérie du Saint-Sacrement Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 2v°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Panthée, tragédie de Monsieur de Tristan François, dit Tristan, L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris) fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. Panthée, deuxième tragédie de Tristan, qui a connu un échec relatif, a été représentée pour la première fois au cours de l'hiver 1637-1638 au théâtre du Marais à Paris, puis éditée en 1639. Il s'agit ici de l'édition originale, à laquelle il manque malheureusement le frontispice de Laurent de la Hire (1606-1656) gravé par Pierre Daret. La pièce se passe en Perse au temps du roi Cyrus II le Grand (vers 556-530 avant J.C.) d'après des faits rapportés par le grec Xenophon et qui ont inspirés plusieurs auteurs, dont Tristan. L'argument de la pièce : redoutant que l'amour ne lui fasse oublier ses devoirs, Cyrus refuse de voir Panthée, sa belle captive, femme du roi de Suse. Il la confie à son ami Araspas qui en tombe amoureux. Panthée, cependant, fidèle à son mari, le repousse et se confie à Cyrus qui éloigne Araspas. Panthée s'en montre reconnaissante à Cyrus et promet l'appui de son mari. Celui-ci vient effectivement en aide à Cyrus contre les Egyptiens mais meurt au cours de la bataille. Cyrus pense alors épouser Panthée, mais celle-ci, fidèle, se tue sur le cadavre de son époux. cote : FPL 842 LER (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Panthée, tragédie de Monsieur de Tristan François, dit Tristan, L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris) fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. Panthée, deuxième tragédie de Tristan, qui a connu un échec relatif, a été représentée pour la première fois au cours de l'hiver 1637-1638 au théâtre du Marais à Paris, puis éditée en 1639. Il s'agit ici de l'édition originale, à laquelle il manque malheureusement le frontispice de Laurent de la Hire (1606-1656) gravé par Pierre Daret. La pièce se passe en Perse au temps du roi Cyrus II le Grand (vers 556-530 avant J.C.) d'après des faits rapportés par le grec Xenophon et qui ont inspirés plusieurs auteurs, dont Tristan. L'argument de la pièce : redoutant que l'amour ne lui fasse oublier ses devoirs, Cyrus refuse de voir Panthée, sa belle captive, femme du roi de Suse. Il la confie à son ami Araspas qui en tombe amoureux. Panthée, cependant, fidèle à son mari, le repousse et se confie à Cyrus qui éloigne Araspas. Panthée s'en montre reconnaissante à Cyrus et promet l'appui de son mari. Celui-ci vient effectivement en aide à Cyrus contre les Egyptiens mais meurt au cours de la bataille. Cyrus pense alors épouser Panthée, mais celle-ci, fidèle, se tue sur le cadavre de son époux. cote : FPL 842 LER (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Bousac [Boussac] "Cette vue de Boussac du milieu du XVIIe siècle n'est pas la plus ancienne mais c'est semble-t-il la plus reproduite. Elle provient de la Topographia Galliae de Matthaüs Merian et Martin Zeiller éditée à Francfort en 1657. Elle a notamment été reproduite dans le Grand dictionnaire de la Haute-Marche d'Ambroise Tardieu datant de 1894, Le Dictionnaire de la Creuse de l'abbé Lecler (1902) et Les Esquisses de Boussac de H. de Lavillatte (1907). C'est l'abbé Lecler qui nous en donne une première description : " Sur la droite, on remarque le château dont la masse de construction domine non seulement la ville mais tout le pays si pittoresque d'alentour. On distingue très bien ce qui restait su château primitif du XIIIe siècle, l'énorme donjon, soutenu par de larges contreforts, surmonté de la niche du veilleur et encadré par deux courtines crénelées. A droite, ce sont les constructions moins sévères du XVe siècle, les tours rondes, les pignons sculptés et la chapelle qui semble avoir une forme assez coquette. [...] La ville est dominée du côté opposé au château par l'église paroissiale, à laquelle notre dessin donne l'apparence d'une magnifique église ogivale, avec transept et clocher sur la croisée [...]. A côté, on distingue plusieurs petits clochetons appartenant probablemenà des communautés religieuses. Au milieu des constructions, et à eu près à égale distance du château et de l'église, nous distinguons un édifice important, peut-être la maison commune [...] ". La ville est entourée d'un mur d'enceinte renforcé de quatre tours et percé de deux portes. A l'extrême droite se voit le départ d'une échauguette qui protégeait le château avant la construction des fortifications. On remarque sur la gauche, touchant le cimetière, aujourd'hui disparu, la chapelle Notre-Dame de Pitié. Quant aux nombreux clochers qui s'élèvent au-dessus de la cité;, il ne reste que celui de l'église paroissiale dont la représentation semble à l'abbé Lecler un peu flatteuse. Cette gravure est assez ressemblante à celle parue dans la Topographie francoise de Claude Chastillon en 1641 qui semble être la plus ancienne et à une autre de la même époque reproduite dans l'Album historique et pittoresque de la Creuse de Pierre Langlade publié en 1847. La salle des gardes du château abrita, à partir du XVIIIe siècle, les six tapisseries de La Dame à la Licorne exécutées dans les Flandres entre 1484 et 1500. . Elles demeurent dans le château après la vente de celui-ci à la Révolution. La municipalité de Boussac les céda en 1882 au conservateur de l'actuel Musée national du Moyen-âge, dont elles sont une des pièces majeures." Jean-Marie Allard cote : 2FI10 (Bfm Limoges)

Bousac [Boussac] "Cette vue de Boussac du milieu du XVIIe siècle n'est pas la plus ancienne mais c'est semble-t-il la plus reproduite. Elle provient de la Topographia Galliae de Matthaüs Merian et Martin Zeiller éditée à Francfort en 1657. Elle a notamment été reproduite dans le Grand dictionnaire de la Haute-Marche d'Ambroise Tardieu datant de 1894, Le Dictionnaire de la Creuse de l'abbé Lecler (1902) et Les Esquisses de Boussac de H. de Lavillatte (1907). C'est l'abbé Lecler qui nous en donne une première description : " Sur la droite, on remarque le château dont la masse de construction domine non seulement la ville mais tout le pays si pittoresque d'alentour. On distingue très bien ce qui restait su château primitif du XIIIe siècle, l'énorme donjon, soutenu par de larges contreforts, surmonté de la niche du veilleur et encadré par deux courtines crénelées. A droite, ce sont les constructions moins sévères du XVe siècle, les tours rondes, les pignons sculptés et la chapelle qui semble avoir une forme assez coquette. [...] La ville est dominée du côté opposé au château par l'église paroissiale, à laquelle notre dessin donne l'apparence d'une magnifique église ogivale, avec transept et clocher sur la croisée [...]. A côté, on distingue plusieurs petits clochetons appartenant probablemenà des communautés religieuses. Au milieu des constructions, et à eu près à égale distance du château et de l'église, nous distinguons un édifice important, peut-être la maison commune [...] ". La ville est entourée d'un mur d'enceinte renforcé de quatre tours et percé de deux portes. A l'extrême droite se voit le départ d'une échauguette qui protégeait le château avant la construction des fortifications. On remarque sur la gauche, touchant le cimetière, aujourd'hui disparu, la chapelle Notre-Dame de Pitié. Quant aux nombreux clochers qui s'élèvent au-dessus de la cité;, il ne reste que celui de l'église paroissiale dont la représentation semble à l'abbé Lecler un peu flatteuse. Cette gravure est assez ressemblante à celle parue dans la Topographie francoise de Claude Chastillon en 1641 qui semble être la plus ancienne et à une autre de la même époque reproduite dans l'Album historique et pittoresque de la Creuse de Pierre Langlade publié en 1847. La salle des gardes du château abrita, à partir du XVIIIe siècle, les six tapisseries de La Dame à la Licorne exécutées dans les Flandres entre 1484 et 1500. . Elles demeurent dans le château après la vente de celui-ci à la Révolution. La municipalité de Boussac les céda en 1882 au conservateur de l'actuel Musée national du Moyen-âge, dont elles sont une des pièces majeures." Jean-Marie Allard cote : 2FI10 (Bfm Limoges)