Contenus

Taguer

XVIIe siècle

-

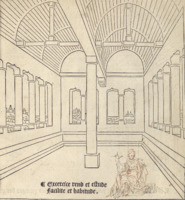

Héros antique Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 28 du De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Héros antique Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 28 du De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges) -

Scène d'extérieur avec chien. Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 28 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Scène d'extérieur avec chien. Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 28 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges) -

Diane Chasseresse Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 18 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Diane Chasseresse Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 18 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges) -

Scène de famille en intérieur Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 16 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Scène de famille en intérieur Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait de la page 16 du De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures et des paysages, modèles de perspectives pour les peintres. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges) -

L'Enlèvement de Babonnette Babonnette ne fut pas toute sa vie la mégère cupide et pouilleuse peinte par Boileau, Racine ou même Molière. Elle s'appelait en réalité Marie Ferrier, vécut au XVIIe siècle et vécut des débuts romanesques : un officier talentueux baron d'Oradour en tomba amoureux fou au point de l'enlever. La "diablesse" ne s'est pas laissé faire. C'était avant qu'elle ne devienne un personnage de farce... cote : MAG.P LIM 55361/e

L'Enlèvement de Babonnette Babonnette ne fut pas toute sa vie la mégère cupide et pouilleuse peinte par Boileau, Racine ou même Molière. Elle s'appelait en réalité Marie Ferrier, vécut au XVIIe siècle et vécut des débuts romanesques : un officier talentueux baron d'Oradour en tomba amoureux fou au point de l'enlever. La "diablesse" ne s'est pas laissé faire. C'était avant qu'elle ne devienne un personnage de farce... cote : MAG.P LIM 55361/e -

Une Limousine oubliée : Madame Des Loges Marie Bruneau, épouse Des Loges tint pendant 26 ans un salon parisien très suivi. Calviniste lettrée, elle est est considérée comme la grande directrice de la transfomation du goût en poésie en ce début de XVIIe siècle .Elle n'aimait que la littérature sérieuse et raffinée et ne goûtait pas Marot et les "jargonneurs". Mademoiselle de Gournay, fille adoptive de Montaigne lui dédie un ouvrage de poésie, Malherbe, Voiture, Racan, la comparent à la muse Uranie. Elle se retire finalement au château de Laplaud, près d'Oradour/Glane où elle meurt en 1641. Malherbe écrit alors "Vous êtes admise de la meilleure partie de l'Europe, en ce point sont d'accord les deux religions. Les Princes sont vos courtisans et les docteurs vos écoliers". cote : MAG.P LIM B1102

Une Limousine oubliée : Madame Des Loges Marie Bruneau, épouse Des Loges tint pendant 26 ans un salon parisien très suivi. Calviniste lettrée, elle est est considérée comme la grande directrice de la transfomation du goût en poésie en ce début de XVIIe siècle .Elle n'aimait que la littérature sérieuse et raffinée et ne goûtait pas Marot et les "jargonneurs". Mademoiselle de Gournay, fille adoptive de Montaigne lui dédie un ouvrage de poésie, Malherbe, Voiture, Racan, la comparent à la muse Uranie. Elle se retire finalement au château de Laplaud, près d'Oradour/Glane où elle meurt en 1641. Malherbe écrit alors "Vous êtes admise de la meilleure partie de l'Europe, en ce point sont d'accord les deux religions. Les Princes sont vos courtisans et les docteurs vos écoliers". cote : MAG.P LIM B1102 -

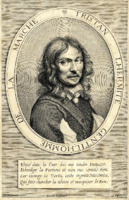

Tristan l'Hermite Ce portrait en buste de trois quart était à l'origine placé en tête du recueil des Vers Héroïques publié en 1648. Le cartouche contient une prosopopée de Tristan L'Hermite souvent reproduite. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat en Creuse d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants, ainsi faut-il comprendre le texte du cartouche. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche : un roman autobiographique, Le Page disgracié (1643), où il raconte sa jeunesse aventureuse, des pièces de théâtre, comédies et tragédies qui font de Corneille son rival, de très beaux poèmes mélancoliques. Une oeuvre qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 04 (Bfm Limoges)

Tristan l'Hermite Ce portrait en buste de trois quart était à l'origine placé en tête du recueil des Vers Héroïques publié en 1648. Le cartouche contient une prosopopée de Tristan L'Hermite souvent reproduite. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat en Creuse d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants, ainsi faut-il comprendre le texte du cartouche. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche : un roman autobiographique, Le Page disgracié (1643), où il raconte sa jeunesse aventureuse, des pièces de théâtre, comédies et tragédies qui font de Corneille son rival, de très beaux poèmes mélancoliques. Une oeuvre qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 04 (Bfm Limoges) -

Tristan l'Hermite (1601-1655) le quatrain anonyme dans le cartouche situé sous le portrait évoque un passage dramatique de la carrière de Tristan l'Hermite : sa première pièce "Mariane" fut fort applaudie en son temps et préfigurait le Cid (Corneille était le contemporain et le rival de Tristan). Le comédien Montdory, considéré comme le meilleur acteur tragique de son temps (il créa aussi le rôle de Rodrigue dans Le Cid), tenait le rôle du roi Hérode sur la scène du Théâtre du Marais à sa création; un an et demi plus tard, il est frappé de paralysie partielle en hurlant les fureurs d'Hérode à la fin de la pièce et doit se retirer définitivement du théâtre. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat, en Creuse, d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche. Un univers lyrique qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 03 (Bfm Limoges)

Tristan l'Hermite (1601-1655) le quatrain anonyme dans le cartouche situé sous le portrait évoque un passage dramatique de la carrière de Tristan l'Hermite : sa première pièce "Mariane" fut fort applaudie en son temps et préfigurait le Cid (Corneille était le contemporain et le rival de Tristan). Le comédien Montdory, considéré comme le meilleur acteur tragique de son temps (il créa aussi le rôle de Rodrigue dans Le Cid), tenait le rôle du roi Hérode sur la scène du Théâtre du Marais à sa création; un an et demi plus tard, il est frappé de paralysie partielle en hurlant les fureurs d'Hérode à la fin de la pièce et doit se retirer définitivement du théâtre. Tristan L'Hermite est né en 1601 à Janaillat, en Creuse, d'une famille de la petite noblesse et il est mort à Paris, en 1655, de la phtisie. Après avoir été page au service d'Henri de Bourbon, il part, en combattre les huguenots puis entre au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, et partage ses exils . Au service de Charles 1er, roi d'Angleterre, et du duc de Guise, il est admis, en 1649, à l'Académie française. Il passa ses dernières années pauvre et solitaire sans l'appui des puissants. L'oeuvre de L'Hermite est aujourd'hui méconnue. Elle est pourtant riche. Un univers lyrique qui emprunte les thèmes convenus du Baroque ( souffrance amoureuse, caractère éphémère et illusoire de la condition terrestre... ) avec un accent de sincérité captivant. Cote : FP HERM 03 (Bfm Limoges) -

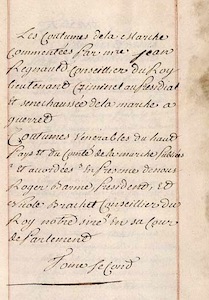

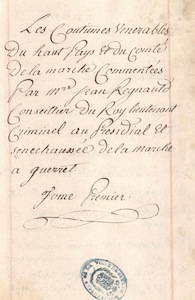

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

La chasse du Loup, , nécessaire à la maison rustique Titre complet : La chasse du loup, nécessaire à la maison rustique : en laquelle est contenue la nature des loups, et la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pièges, qu'autres instruments, le tout enrichi de plusieurs figures et pourtraicts representés après le naturel. Cet ouvrage est le premier traité de louveterie. Les attaques de loups sont alors fréquentes et compromettent la sécurité , au point que la charge de louvetier ( chasseur de loups) est devenu un office royal. Jean de Clamorgan, est un maître expérimenté en la matière, passionné de son art, dessinateur habile et érudit. Il rédige là un traité complet, dédié au roi Charles IX. Les deux premiers chapitres de son ouvrage renferment des citations amassées avec incertitudes parfois, qui ont le ton de fable : "dedans les roignons d'un vieux loup s'engendrent et se nourissent des serpents". Le chapitre III est, par contre, clair et précis. Jean de Clamorgan y expose la manière de "façonner les chiens" , de "faire le buisson de la chasse du loup", le tout ponctué des dessins de l'auteur. Clamorgan en profite également pour raconter ses exploits nombreux. Au final, ce traité connu un grand succès : plusieurs fois réedité, il fut traduit en allemand et en italien. L'édition présentée ici fut imprimée à Rouen (Jean de Clamorgan était d'une grande famille normande) en 1658

La chasse du Loup, , nécessaire à la maison rustique Titre complet : La chasse du loup, nécessaire à la maison rustique : en laquelle est contenue la nature des loups, et la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pièges, qu'autres instruments, le tout enrichi de plusieurs figures et pourtraicts representés après le naturel. Cet ouvrage est le premier traité de louveterie. Les attaques de loups sont alors fréquentes et compromettent la sécurité , au point que la charge de louvetier ( chasseur de loups) est devenu un office royal. Jean de Clamorgan, est un maître expérimenté en la matière, passionné de son art, dessinateur habile et érudit. Il rédige là un traité complet, dédié au roi Charles IX. Les deux premiers chapitres de son ouvrage renferment des citations amassées avec incertitudes parfois, qui ont le ton de fable : "dedans les roignons d'un vieux loup s'engendrent et se nourissent des serpents". Le chapitre III est, par contre, clair et précis. Jean de Clamorgan y expose la manière de "façonner les chiens" , de "faire le buisson de la chasse du loup", le tout ponctué des dessins de l'auteur. Clamorgan en profite également pour raconter ses exploits nombreux. Au final, ce traité connu un grand succès : plusieurs fois réedité, il fut traduit en allemand et en italien. L'édition présentée ici fut imprimée à Rouen (Jean de Clamorgan était d'une grande famille normande) en 1658 -

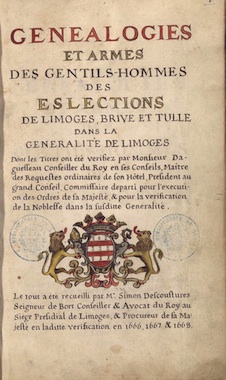

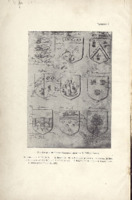

Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges. "Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges, dont les titres ont été vérifiés par Monsieur Daguesseau, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, président au grand Conseil, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa majesté et pour la vérification de noblesse dans la susdite généralité. Le tout recueilli par Me Simon Descoutures, seigneur de Bort, conseiller et avocat du Roy, au siège présidial de Limoges et procureur de sa majesté en laditte vérification en 1666, 1667 et 1678. Copie faite en 1714 pour Me Antoine de Boesse, abbé de Vigeois et vicaire général de monseilgneur l'illustrissime et révérentissime évêque de Limoges. Renferme 218 blasons colorés. cote : Ms 45 (Bfm Limoges)

Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges. "Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges, dont les titres ont été vérifiés par Monsieur Daguesseau, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, président au grand Conseil, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa majesté et pour la vérification de noblesse dans la susdite généralité. Le tout recueilli par Me Simon Descoutures, seigneur de Bort, conseiller et avocat du Roy, au siège présidial de Limoges et procureur de sa majesté en laditte vérification en 1666, 1667 et 1678. Copie faite en 1714 pour Me Antoine de Boesse, abbé de Vigeois et vicaire général de monseilgneur l'illustrissime et révérentissime évêque de Limoges. Renferme 218 blasons colorés. cote : Ms 45 (Bfm Limoges) -

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges)

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges) -

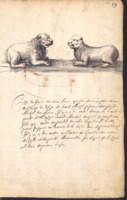

Les deux lions de l'église Saint-Michel "Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs" jugemens se prononçoient aux portes des églises". On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » " extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789 cote : Ms 21 (Bfm Limoges)

Les deux lions de l'église Saint-Michel "Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs" jugemens se prononçoient aux portes des églises". On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » " extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789 cote : Ms 21 (Bfm Limoges) -

Extrait du Mémoire de la Généralité de Limoges dressé par ordre de Monseigneur le duc de Bourgogne en l'an 1698 Extrait de : " Etat de la France, extrait des mémoires dressés par les Intendans, avec des mémoires historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie, par le Comte de Boulainvillier, Tome 2, p 127-149). cote : MAG.P LIM G1609/86 (Bfm Limoges)

Extrait du Mémoire de la Généralité de Limoges dressé par ordre de Monseigneur le duc de Bourgogne en l'an 1698 Extrait de : " Etat de la France, extrait des mémoires dressés par les Intendans, avec des mémoires historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie, par le Comte de Boulainvillier, Tome 2, p 127-149). cote : MAG.P LIM G1609/86 (Bfm Limoges) -

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges)

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges) -

Recueil d'armoiries limousines de Philippe Poncet, peintre et émailleur, complété à l'aide du manuscrit Lamy, de l'armorial de 1696 et de divers autres documents Extrait du "Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin", Tome 52, 1903, p. 425-484 et Tome 54, 1904, p. 337-426. cote : MAG.P LIM 40540 (Bfm Limoges)

Recueil d'armoiries limousines de Philippe Poncet, peintre et émailleur, complété à l'aide du manuscrit Lamy, de l'armorial de 1696 et de divers autres documents Extrait du "Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin", Tome 52, 1903, p. 425-484 et Tome 54, 1904, p. 337-426. cote : MAG.P LIM 40540 (Bfm Limoges) -

Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666. en sous titre : "Mémoires pour l'histoire du Limousin, suivant ses anciennes limites qui comprenaient tout ce que contiennent les Diocèses de Limoges et de Tulle" D'après Alfred Leroux, le sieur Maldamnat ne serait autre que le cardinal Etienne Baluze. Ce qui est certain c'est que son auteur fait preuve de curiosité et d'érudition - dans ce courant de résurrection historique de l'Antiquité que continue le XVIIe siècle- et qu'il lui importe de faire oeuvre historiographique. A l'époque de la parution de cet ouvrage, un certain Bonaventure de Saint-Aimable entreprenait de rédiger une Histoire de Saint-Martial. La puissante Compagnie du Saint-Sacrement invitait à souscrire en faveur de cette entreprise qui devait compter 3 tomes. Une histoire bien trop légendaire au goût du sieur Maldamnat, car formulée par des dévots plus enclins au zèle religieux qu'à la science historique. Maldamnat entend faire taire ces faux historiens et empêcher que l'Histoire du Limousin ne retombe "dans des désordres pires que ceux dont on tasche de la purger depuis des années". cote : MAG.P LIM 34112 (Bfm Limoges)

Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666. en sous titre : "Mémoires pour l'histoire du Limousin, suivant ses anciennes limites qui comprenaient tout ce que contiennent les Diocèses de Limoges et de Tulle" D'après Alfred Leroux, le sieur Maldamnat ne serait autre que le cardinal Etienne Baluze. Ce qui est certain c'est que son auteur fait preuve de curiosité et d'érudition - dans ce courant de résurrection historique de l'Antiquité que continue le XVIIe siècle- et qu'il lui importe de faire oeuvre historiographique. A l'époque de la parution de cet ouvrage, un certain Bonaventure de Saint-Aimable entreprenait de rédiger une Histoire de Saint-Martial. La puissante Compagnie du Saint-Sacrement invitait à souscrire en faveur de cette entreprise qui devait compter 3 tomes. Une histoire bien trop légendaire au goût du sieur Maldamnat, car formulée par des dévots plus enclins au zèle religieux qu'à la science historique. Maldamnat entend faire taire ces faux historiens et empêcher que l'Histoire du Limousin ne retombe "dans des désordres pires que ceux dont on tasche de la purger depuis des années". cote : MAG.P LIM 34112 (Bfm Limoges) -

Croix processionnelle Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 182 r° . Cette grande croix à double traverse en argent doré et cabochons incrustés reprend la forme des croix reliquaires dite "d'outremer" qui firent la renommée des emailleurs limousin du Moyen-âge. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Croix processionnelle Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 182 r° . Cette grande croix à double traverse en argent doré et cabochons incrustés reprend la forme des croix reliquaires dite "d'outremer" qui firent la renommée des emailleurs limousin du Moyen-âge. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges) -

Encensoir Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 144 r°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)

Encensoir Le livre des comptes de la Confrérie du Saint Sacrement, fol 144 r°. Ce "Livre de receptes et de mises de la confrérie de la feste de Dieu establie dans l'église de St. Pierre-du-Queyroy de Limoges" est un registre de comptes et d'inventaire des biens, destiné à vérifier l'utilité des dépenses du mobilier liturgique, des objets de dévotion et de décoration faites par la confrérie en l'honneur du culte. Dès le début de sa rédaction, les bayles de la confrérie décident de rétribuer des peintres afin qu'ils dessinent les "pourtraicts" des nouvelles réalisations. Ces illustrations (une vingtaine) suivent les règlements effectués auprès des orfèvres ou des autres artisans, rendant la lecture moins fastidieuse. La valeur esthétique de ces enluminures se double d'un intérêt documentaire puisqu' aucune des oeuvres reproduites ne nous sont parvenues. On retrouve néanmoins certains de ces objets représentés sur la façade de l'église de St. Pierre-du-Queyroix (partie droite, sur deux bas-reliefs). cote : GG204 (Archives municipales de Limoges)