Contenus

Taguer

paysage

-

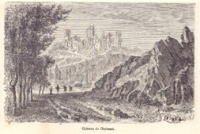

Château de Chalusset [Chalucet] Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Chalusset [Chalucet] Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) -

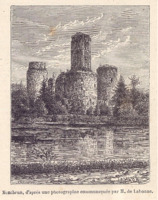

Château de Rochechouart Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Rochechouart Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) -

Château de Montbrun Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges)

Château de Montbrun Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm Limoges) -

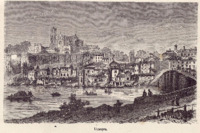

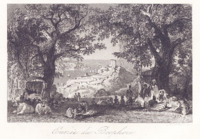

Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Limoges Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) -

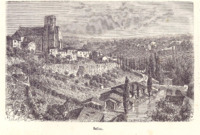

Bellac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges)

Bellac Cette gravure est extraite de "Géographie du département de la Haute-Vienne", appelé aussi communément Guide Joanne, du nom de son premier auteur. Le Guide Joanne est une série de « guides-itinéraires », identifiables par leur couverture en percaline bleu nuit et leur lettrage doré, et d’abord écrits en relation avec l’ouverture des lignes de chemin de fer dès 1853. L’iconographie de ces guides est composée de gravures privilégiant l’architecture monumentale, les curiosités (naturelles ou bâties) et les sites de ville. Les vues paysagères sont plus rares. En 1919 Les Guides Joanne prennent le nom de Guides bleus. cote : MAG.P LIM 18229/87 (Bfm limoges) -

Laveuses à Vallière (Creuse) cote : 2FI 14 (Bfm Limoges)

Laveuses à Vallière (Creuse) cote : 2FI 14 (Bfm Limoges) -

Vue de Guéret extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Vue de Guéret extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Lycée de Guéret extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Lycée de Guéret extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Fayolle, près de Guéret. Dessin sur feuillet séparé, ajout ultérieur, extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Cette fontaine est actuellement située place Louis Lacrocq à Guéret. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Fayolle, près de Guéret. Dessin sur feuillet séparé, ajout ultérieur, extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Cette fontaine est actuellement située place Louis Lacrocq à Guéret. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Turenne (Corrèze) : la place Construite sur une butte, Turenne contrôlait l'ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-Toulouse. Devenue un véritable État féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVe siècle, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète. Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes : les Comborn, originaires de la vallée de la Vézère. Puis, durant la première moitié du XIVe siècle, la vicomté est reprise par les comtes de Comminges, avant d'être cédée aux Roger de Beaufort, dont sont issus deux papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI. La vicomté devient enfin la possession de la famille des La Tour d'Auvergne de 1444 à 1738. Au XVIIIe siècle, elle compte 100 000 habitants, 111 paroisses et 1200 villages. En 1738 la vicomté est vendue au roi pour rembourser les dettes de jeu du dernier vicomte de la Tour d'Auvergne. Les vicomtins sont contraints à l'impôt et le roi ordonne le démantèlement de la forteresse. cote : 9FI98 (Bfm Limoges)

Turenne (Corrèze) : la place Construite sur une butte, Turenne contrôlait l'ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-Toulouse. Devenue un véritable État féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVe siècle, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète. Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes : les Comborn, originaires de la vallée de la Vézère. Puis, durant la première moitié du XIVe siècle, la vicomté est reprise par les comtes de Comminges, avant d'être cédée aux Roger de Beaufort, dont sont issus deux papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI. La vicomté devient enfin la possession de la famille des La Tour d'Auvergne de 1444 à 1738. Au XVIIIe siècle, elle compte 100 000 habitants, 111 paroisses et 1200 villages. En 1738 la vicomté est vendue au roi pour rembourser les dettes de jeu du dernier vicomte de la Tour d'Auvergne. Les vicomtins sont contraints à l'impôt et le roi ordonne le démantèlement de la forteresse. cote : 9FI98 (Bfm Limoges) -

Limoges vue depuis la rive gauche La photographie semble être prise depuis une hauteur, peut-être l’entrée du viaduc. cote : 9FI473 (Bfm Limoges)

Limoges vue depuis la rive gauche La photographie semble être prise depuis une hauteur, peut-être l’entrée du viaduc. cote : 9FI473 (Bfm Limoges) -

Le pont Saint-Étienne, la cathédrale et le quartier de l'Abbessaille L’Abbessaille fut en grande partie rasée pour raisons hygiénistes dès les années 1900. Elle est aujourd’hui remplacée par le boulevard (actuel Quai Louis Goujaud) et la promenade piétonne en bords de Vienne. Il n’en demeure que quelques rues de la partie haute (rue du Pont Saint-Étienne, rue des Laveuses, rue des Roches, rue du Rajat…) cote : 9Fi470 (Bfm Limoges)

Le pont Saint-Étienne, la cathédrale et le quartier de l'Abbessaille L’Abbessaille fut en grande partie rasée pour raisons hygiénistes dès les années 1900. Elle est aujourd’hui remplacée par le boulevard (actuel Quai Louis Goujaud) et la promenade piétonne en bords de Vienne. Il n’en demeure que quelques rues de la partie haute (rue du Pont Saint-Étienne, rue des Laveuses, rue des Roches, rue du Rajat…) cote : 9Fi470 (Bfm Limoges) -

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365)

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365) -

L'Entrée du Bosphore Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

L'Entrée du Bosphore Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges) -

Constantinople Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges)

Constantinople Extrait de "Voyage en Orient" par l'Abbé H. cote : RES.P LIM T56 (Bfm Limoges) -

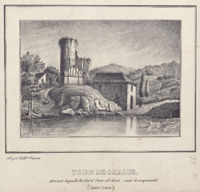

Tour de Chalus Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Tour de Chalus Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Ruines de l'abbaye de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Ruines de l'abbaye de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Ruisseau du Guy (la Valoine) Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/26 (Bfm limoges)

Ruisseau du Guy (la Valoine) Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/26 (Bfm limoges) -

Limoges, rue de Babylone Cette photographie de Jean-Baptiste Audiguet est prise à deux pas du 107 rue de Babylone où logeait l'écrivain japonais Shimazaki Toson. Par une surprenant hasard, elle correspond exactement à la vue que décrivait l'écrivain Shimazaki Toson dans son roman "L'étranger" : "De la fenêtre, j’apercevais le chemin de Babylone à travers les treilles que recouvraient les sarments. Sur la colline, la prairie s’étendait jusqu’au bord de la rue et il arrivait que se reflètent, dans les vitres de la fenêtre derrière laquelle j’écrivais, les têtes des vaches qui s’avançaient jusqu’au bout du rocher rouge." Poète et écrivain, Shimazaki Toson dut quitter son pays pour une affaire d'honneur. Au début de la première guerre mondiale, il résidait à Paris. Sa logeuse, devant l'avancée des armées allemandes, lui conseilla de se réfugier dans sa famille, à Limoges. Shimazaki Toson décrivit, dans "l'Etranger", la ville en témoignant les sentiments et les angoisses de ses habitants en ce début de guerre. Il souligna l'apaisement, que son séjour limougeaud lui procura après la crise qu'il avait vécue. cote : 9FI502/23 (Bfm limoges)

Limoges, rue de Babylone Cette photographie de Jean-Baptiste Audiguet est prise à deux pas du 107 rue de Babylone où logeait l'écrivain japonais Shimazaki Toson. Par une surprenant hasard, elle correspond exactement à la vue que décrivait l'écrivain Shimazaki Toson dans son roman "L'étranger" : "De la fenêtre, j’apercevais le chemin de Babylone à travers les treilles que recouvraient les sarments. Sur la colline, la prairie s’étendait jusqu’au bord de la rue et il arrivait que se reflètent, dans les vitres de la fenêtre derrière laquelle j’écrivais, les têtes des vaches qui s’avançaient jusqu’au bout du rocher rouge." Poète et écrivain, Shimazaki Toson dut quitter son pays pour une affaire d'honneur. Au début de la première guerre mondiale, il résidait à Paris. Sa logeuse, devant l'avancée des armées allemandes, lui conseilla de se réfugier dans sa famille, à Limoges. Shimazaki Toson décrivit, dans "l'Etranger", la ville en témoignant les sentiments et les angoisses de ses habitants en ce début de guerre. Il souligna l'apaisement, que son séjour limougeaud lui procura après la crise qu'il avait vécue. cote : 9FI502/23 (Bfm limoges) -

Au ras du Pont Neuf, en descendant la rive droite de la Vienne Deux bateliers sont debout sur leur barque à fond plat. Les bateliers de Limoges étaient passeurs, pêcheurs ou navetaux. Ils recueillaient alors le bois pris dans le ramier traversant la Vienne pour l'emmener au port du Naveix (cette activité cessa en 1885). A droite, sur la rive, des lavandières au travail sont agenouillées sur leur "bachou". Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/9 (Bfm limoges)

Au ras du Pont Neuf, en descendant la rive droite de la Vienne Deux bateliers sont debout sur leur barque à fond plat. Les bateliers de Limoges étaient passeurs, pêcheurs ou navetaux. Ils recueillaient alors le bois pris dans le ramier traversant la Vienne pour l'emmener au port du Naveix (cette activité cessa en 1885). A droite, sur la rive, des lavandières au travail sont agenouillées sur leur "bachou". Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9FI502/9 (Bfm limoges)