Contenus

Taguer

XVIIe siècle

-

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Une oeuvre de Baluze oubliée Cette oeuvre oubliée serait "Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666." (disponible sur la Bibliothèque numérique du Limousin), un recueil historiographique de plus de 100 pages. L'auteur annoncé serait le sieur de Maldamnat, mais Alfred Leroux s'attache à prouver avec force documentation et de notes que le cardinal Baluze se cache derrière cette oeuvre. cote : MAG.P LIM 40938 (Bfm Limoges)

Une oeuvre de Baluze oubliée Cette oeuvre oubliée serait "Remarques sur les fautes et faussetez de la table intitulée, table chronologique historique, contenant l'abrégé fidelle de tout ce qui s'est passé de remarquable dans le Limousin, depuis les conquestes des Romains jusqu'en l'an 1666." (disponible sur la Bibliothèque numérique du Limousin), un recueil historiographique de plus de 100 pages. L'auteur annoncé serait le sieur de Maldamnat, mais Alfred Leroux s'attache à prouver avec force documentation et de notes que le cardinal Baluze se cache derrière cette oeuvre. cote : MAG.P LIM 40938 (Bfm Limoges) -

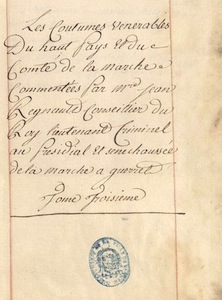

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

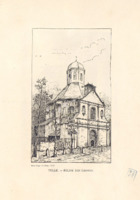

Tulle-église des Carmes Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Cette chapelle du couvent des Carmes a été élevée à la fin du 17e siècle. Son architecture est caractéristique du style classique de cette époque avec son plan octogonal, ses six chapelles saillantes, sa façade principale scandée de pilastres . L'église a cessé d'être affectée au culte par arrêté du 20 janvier 2010. Cette gravure fut initialement publiée "Le vieux Tulle" de René Fage. cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges)

Tulle-église des Carmes Gravure extraite de " En Limousin" recueil de divers dessins de monuments limousins et préface de René Fage. Cette chapelle du couvent des Carmes a été élevée à la fin du 17e siècle. Son architecture est caractéristique du style classique de cette époque avec son plan octogonal, ses six chapelles saillantes, sa façade principale scandée de pilastres . L'église a cessé d'être affectée au culte par arrêté du 20 janvier 2010. Cette gravure fut initialement publiée "Le vieux Tulle" de René Fage. cote : MAG.P LIM 34062 (Bfm Limoges) -

Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand "Extrait des notes, registres et contrats reçus par moi, Antoine Raymond, notaire au vicomté de Rochechouard et baron de Chasteaumorand" Répertoire d'actes de 1572 à 1620. On y trouve notamment : quelques notes sur le prix des denrées et sur les événements d'intérêt local en fol1v° : généalogie de Raymond. En sus quelques actes et fragments d'actes sur papier. cote : Res P Ms 17 (Bfm Limoges)

Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand "Extrait des notes, registres et contrats reçus par moi, Antoine Raymond, notaire au vicomté de Rochechouard et baron de Chasteaumorand" Répertoire d'actes de 1572 à 1620. On y trouve notamment : quelques notes sur le prix des denrées et sur les événements d'intérêt local en fol1v° : généalogie de Raymond. En sus quelques actes et fragments d'actes sur papier. cote : Res P Ms 17 (Bfm Limoges) -

Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne) fol 2 : "A lauzour et hounour de Dieu.... confrayriade la Conception de N. Dame". Suit une liste de 3' confrères - fol 4v° : délibération du 10 décembre 1603 - fol 7 : désignation des prêtres pour faire les services de la confrérie - fol 8 : status en provencal, écriture du XVe siècle - fol 16 : ordonnance de l'official contre les confrères - fol 17v° : additions aux statuts, XVIe siècle, dialecte limousin et français. cote : Ms10 (Bfm Limoges)

Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne) fol 2 : "A lauzour et hounour de Dieu.... confrayriade la Conception de N. Dame". Suit une liste de 3' confrères - fol 4v° : délibération du 10 décembre 1603 - fol 7 : désignation des prêtres pour faire les services de la confrérie - fol 8 : status en provencal, écriture du XVe siècle - fol 16 : ordonnance de l'official contre les confrères - fol 17v° : additions aux statuts, XVIe siècle, dialecte limousin et français. cote : Ms10 (Bfm Limoges) -

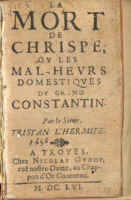

La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin Pièce tragique de Tristan l'Hermite. Variation sur le thème du mythe de Phèdre qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle : la passion coupable de Fauste, épouse de l'empereur Constantin pour son beau-fils Chrispe. Mais Chrispe aime Constance, qui finira empoisonnée par Fauste... Ecrite en 1644, cette pièce reçut un accueil mitigé du public, considérée comme moins aboutie de Marianne ou la Mort de Sénèque qui firent le succès tragique de Tristan l'Hermite. François dit Tristan L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris), fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. cote : FA/0-16°/BIB (fonds ancien BM Grand Guéret )

La Mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constantin Pièce tragique de Tristan l'Hermite. Variation sur le thème du mythe de Phèdre qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle : la passion coupable de Fauste, épouse de l'empereur Constantin pour son beau-fils Chrispe. Mais Chrispe aime Constance, qui finira empoisonnée par Fauste... Ecrite en 1644, cette pièce reçut un accueil mitigé du public, considérée comme moins aboutie de Marianne ou la Mort de Sénèque qui firent le succès tragique de Tristan l'Hermite. François dit Tristan L'Hermite (1601 Janaillat, Creuse -1655 Paris), fut l’un des poètes lyriques les plus importants de son temps, publiant Les Amours de Tristan (1638), Les Vers héroïques (1648). Tristan l'Hermite entreprit une carrière d'auteur dramatique. Ses tragédies, qui mettaient en scène des caractères vigoureux et épris d'absolu, rencontrèrent le succès et il fut considéré par ses contemporains comme le rival de Corneille. cote : FA/0-16°/BIB (fonds ancien BM Grand Guéret ) -

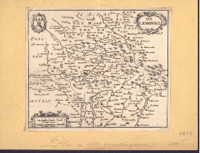

Het Lemovici (Le Limousin) cette carte est extraite d'un livre (p. 343) sans doute à destination de germanophones, On peut y voir armoiries de Limoges. A noter : échelles graphiques de 6 Franse mylen (2,2 cm)et de 5 Deutsche mylen (2,6cm) non coté (Bfm Limoges)

Het Lemovici (Le Limousin) cette carte est extraite d'un livre (p. 343) sans doute à destination de germanophones, On peut y voir armoiries de Limoges. A noter : échelles graphiques de 6 Franse mylen (2,2 cm)et de 5 Deutsche mylen (2,6cm) non coté (Bfm Limoges) -

Deux cartes : Limousin et Limagne Titre complet : " Topographia Limaniae, auctore Gabriele Simeoneo. Anno 1629. Lemovicum, auctore Jo Faiano ML. Lymosin" A noter : Présence des armoiries de Limoges, de coordonnées (géographiques ?) non coté (Bfm Limoges)

Deux cartes : Limousin et Limagne Titre complet : " Topographia Limaniae, auctore Gabriele Simeoneo. Anno 1629. Lemovicum, auctore Jo Faiano ML. Lymosin" A noter : Présence des armoiries de Limoges, de coordonnées (géographiques ?) non coté (Bfm Limoges) -

Carte du Limousin Titre complet : "Totius Lemovici et consinium provinciarum quantum ad dioecesin lemouicensen scpectant. Novissima et Fidissima Descriptio" A noter : un plan de la ville de Limoges encadré des armoiries de France et de Limoges, des armoiries du duc de Ventadour, d'une citation de Joachin Blanchon : "Homere, Demosthene et Archimede ensemble Lymoges à nourry ou la vertu sassemble Muret, Dorat, Fayen, trois excellens esris Muret, son Demosthene et Dorat, son Homer Fayen son Archimede ayant sa ville mere sa province et son plan heureusement compris" non coté (Bfm Limoges)

Carte du Limousin Titre complet : "Totius Lemovici et consinium provinciarum quantum ad dioecesin lemouicensen scpectant. Novissima et Fidissima Descriptio" A noter : un plan de la ville de Limoges encadré des armoiries de France et de Limoges, des armoiries du duc de Ventadour, d'une citation de Joachin Blanchon : "Homere, Demosthene et Archimede ensemble Lymoges à nourry ou la vertu sassemble Muret, Dorat, Fayen, trois excellens esris Muret, son Demosthene et Dorat, son Homer Fayen son Archimede ayant sa ville mere sa province et son plan heureusement compris" non coté (Bfm Limoges) -

Le Martyre de saincte Valérie, tragédie On sait peu de choses de l'édition de cette pièce de théâtre et de son auteur. Elle possède toutes les ressrts du théâtre baroque religieux. Hélène Bordes (voir bibliographie) suppose qu'elle a été rédigée pour la Confrerie de Saint-Martial, peut-être à l'occasion d'une cérémonie des Ostensions. Valérie aurait vécu au IIIe siècle. Son culte est associé à Saint-Martial ; c'est lui qui l'aurait convertie au christianisme. Valérie serait la fille du gouverneur de la cité de Limoges. Promise à un haut fonctionnaire romain, la jeune fille refuse de se marier à un païen. Son fiancé la fait décapiter sur-le-champ. C'est alors qu'un miracle se produit, le bourreau est frappé par la foudre divine et meurt, Valérie ramasse sa tête et marche jusqu'au puy Saint-Étienne où Saint Martial célèbre la messe... cote : RES.P LIM T47 (Bfm Limoges).

Le Martyre de saincte Valérie, tragédie On sait peu de choses de l'édition de cette pièce de théâtre et de son auteur. Elle possède toutes les ressrts du théâtre baroque religieux. Hélène Bordes (voir bibliographie) suppose qu'elle a été rédigée pour la Confrerie de Saint-Martial, peut-être à l'occasion d'une cérémonie des Ostensions. Valérie aurait vécu au IIIe siècle. Son culte est associé à Saint-Martial ; c'est lui qui l'aurait convertie au christianisme. Valérie serait la fille du gouverneur de la cité de Limoges. Promise à un haut fonctionnaire romain, la jeune fille refuse de se marier à un païen. Son fiancé la fait décapiter sur-le-champ. C'est alors qu'un miracle se produit, le bourreau est frappé par la foudre divine et meurt, Valérie ramasse sa tête et marche jusqu'au puy Saint-Étienne où Saint Martial célèbre la messe... cote : RES.P LIM T47 (Bfm Limoges). -

Récit véritable des choses estranges et prodigieuses arrivées en l'exécution de trois sorciers et magiciens deffaits en la ville de Lymoges le vingt quatriesme d'Avril mil six cens trente Réimpression typographique de l'édition : A. Bourdeaux : par J. Du Coq, Jouxte la Coppie imprimée à Lymoges (non datée). cote : MAG.P LIM B895

Récit véritable des choses estranges et prodigieuses arrivées en l'exécution de trois sorciers et magiciens deffaits en la ville de Lymoges le vingt quatriesme d'Avril mil six cens trente Réimpression typographique de l'édition : A. Bourdeaux : par J. Du Coq, Jouxte la Coppie imprimée à Lymoges (non datée). cote : MAG.P LIM B895 -

1576-1648, Pierre de Montmaur : le parasite. Retour sur le personnage historique fantaisiste, amateur de bonne chère et parasite, qui inspira à Tristan L'Hermite sa pièce éponyme. cote : MAG.P LIM B995

1576-1648, Pierre de Montmaur : le parasite. Retour sur le personnage historique fantaisiste, amateur de bonne chère et parasite, qui inspira à Tristan L'Hermite sa pièce éponyme. cote : MAG.P LIM B995 -

Étienne Baluze et "le Tartuffe" Comment le très respectable et limousin Etienne Baluze, alors en charge de la bibliothèque de Richelieu, serait venu au secours de cette pièce de Molière. cote : MAG.P LIM 40058/2 (Bfm Limoges)

Étienne Baluze et "le Tartuffe" Comment le très respectable et limousin Etienne Baluze, alors en charge de la bibliothèque de Richelieu, serait venu au secours de cette pièce de Molière. cote : MAG.P LIM 40058/2 (Bfm Limoges) -

Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652 cote : MAG.P LIM 40058/20 (Bfm Limoges)

Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652 cote : MAG.P LIM 40058/20 (Bfm Limoges) -

De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle Chaque année à Tulle, les consuls inspectaient l'ensemble des portes de la ville, notant précisément les systèmes de fermetures, clés et couppes... cote MAG.P LIM 40242 (Bfm Limoges)

De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle Chaque année à Tulle, les consuls inspectaient l'ensemble des portes de la ville, notant précisément les systèmes de fermetures, clés et couppes... cote MAG.P LIM 40242 (Bfm Limoges) -

Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. "Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. Diligemment et fidellement corrigé et annoté de plusieurs decisions et arrests, Par Messire Charles du Moulin,... Avec le procez verbal. Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. L'édition présentée ici est celle de Charles Du Moulin publiée en 1618 et réeditée en 1643. Elle vient après l'édition de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. "Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. Diligemment et fidellement corrigé et annoté de plusieurs decisions et arrests, Par Messire Charles du Moulin,... Avec le procez verbal. Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. L'édition présentée ici est celle de Charles Du Moulin publiée en 1618 et réeditée en 1643. Elle vient après l'édition de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Grotesques Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait du livre IV planche LVII de "De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Grotesques Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait du livre IV planche LVII de "De Regole Generali de Architectura de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé De Artificiali Perspectiva Viator de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges) -

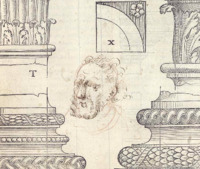

Autoportrait Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait du livre I planche LXIIII de "De Regole Generali de Architectura" de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé "De Artificiali Perspectiva Viator" de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)

Autoportrait Ce dessin à la plume et à la sanguine est extrait du livre I planche LXIIII de "De Regole Generali de Architectura" de Sebastiano Serlio (imprimé à Venise en 1537). Ce livre comporte de nombreuses planches gravées représentant des architectures. Il a été relié avec un autre livre intitulé "De Artificiali Perspectiva Viator" de Jean Pellerin de 1521. L'ouvrage est ainsi passé entre les mains de plusieurs émailleurs dont Jean Péricaut, Antoine Roland et enfin Jean Guybert qui a apposé son monogramme sur un des dessins. Les émailleurs puisaient une part de leur éducation artistique dans ces livres de règles de perspective et d'architecture communes aux peintres de la Renaissance. cote : RES.P X398 (Bfm Limoges)