Contenus

Taguer

urbanisme

-

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Vue prise du haut du boulevard Ste Catherine L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). Le boulevard Sainte-Catherine et le boulevard des Ursulines qui le continuait à partir de la rue Vigne-de-Fer furent renommés boulevard Gambetta en 1883. (cote : RES.P LIM Z1 (5) )

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Vue prise du haut du boulevard Ste Catherine L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). Le boulevard Sainte-Catherine et le boulevard des Ursulines qui le continuait à partir de la rue Vigne-de-Fer furent renommés boulevard Gambetta en 1883. (cote : RES.P LIM Z1 (5) ) -

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue Saut-de-Boeuf L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P LIM Z1 (4) )

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue Saut-de-Boeuf L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P LIM Z1 (4) ) -

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue du petit Paris L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P LIM Z1 (3) )

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue du petit Paris L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P LIM Z1 (3) ) -

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Circuit de la rue du Bélier, débouchant rue des Arènes Dans la nuit du 15 août 1864, un incendie se déclare rue des Arènes et se propage rapidement. Il n'y a pas de victimes, mais 109 maisons sont détruites en une seule nuit dans un espace allant de la place d'Aine à la place de la Motte, laissant près de 2000 habitants sans abri. les pertes matérielles sont considérables. Originaire de Reims, Jacques-Joseph Maquart vient à Limoges à l'invitation de son ami Casimir Ranson. Cet amoureux des arts dévoué et actif , tel que ses amis le définissait, s'intègre vite, devient vice- président de la Société Archéolohique puis de la "Société des amis des arts" du musée Dubouché. En 1864, il crée un album rappelant les péripéties de l' incendie de Limoges et l'offrit au Conseil municipal. Cet album unique comprend 12 dessins et trois plans.

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Circuit de la rue du Bélier, débouchant rue des Arènes Dans la nuit du 15 août 1864, un incendie se déclare rue des Arènes et se propage rapidement. Il n'y a pas de victimes, mais 109 maisons sont détruites en une seule nuit dans un espace allant de la place d'Aine à la place de la Motte, laissant près de 2000 habitants sans abri. les pertes matérielles sont considérables. Originaire de Reims, Jacques-Joseph Maquart vient à Limoges à l'invitation de son ami Casimir Ranson. Cet amoureux des arts dévoué et actif , tel que ses amis le définissait, s'intègre vite, devient vice- président de la Société Archéolohique puis de la "Société des amis des arts" du musée Dubouché. En 1864, il crée un album rappelant les péripéties de l' incendie de Limoges et l'offrit au Conseil municipal. Cet album unique comprend 12 dessins et trois plans. -

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Vue prise sur le sol de la rue du Bélier L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P. Lim Z1 (2)) cote : RES.P LIM Z1

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Vue prise sur le sol de la rue du Bélier L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). (cote : RES.P. Lim Z1 (2)) cote : RES.P LIM Z1 -

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue des Arènes L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). La rue des Arènes de l’époque est devenue la rue Othon Péconnet, du nom du maire qui géra la reconstruction. Au fond la place d’Aine et le tribunal. (cote RES.P. Lim Z1 (1))

Limoges, incendie du quartier des Arènes : Rue des Arènes L’un des plus ravageurs incendies que connut Limoges fut sans nul doute celui de la nuit du 15 août 1864, qui emporta presque tout le quartier des Arènes (109 maisons, environ 2000 personnes à la rue). La rue des Arènes de l’époque est devenue la rue Othon Péconnet, du nom du maire qui géra la reconstruction. Au fond la place d’Aine et le tribunal. (cote RES.P. Lim Z1 (1)) -

Limoges, incendie du quartier des Arènes: Entrée de la rue des Arènes à l'emplacement de la maison du Chapelier Cance, point de départ de l'incendie. Dans la nuit du 15 août 1864, un incendie se déclare rue des Arènes et se propage rapidement. Il n'y a pas de victimes, mais 109 maisons sont détruites en une seule nuit dans un espace allant de la place d'Aine à la place de la Motte, laissant près de 2000 habitants sans abri. les pertes matérielles sont considérables. Originaire de Reims, Jacques-Joseph Maquart vient à Limoges à l'invitation de son ami Casimir Ranson. Cet amoureux des arts dévoué et actif , tel que ses amis le définissait, s'intègre vite, devient vice- président de la Société Archéologique puis de la "Société des amis des arts" du musée Dubouché. En 1864, il crée un album rappelant les péripéties de l' incendie de Limoges et l'offrit au Conseil municipal. Cet album unique comprend 12 dessins et trois plans.

Limoges, incendie du quartier des Arènes: Entrée de la rue des Arènes à l'emplacement de la maison du Chapelier Cance, point de départ de l'incendie. Dans la nuit du 15 août 1864, un incendie se déclare rue des Arènes et se propage rapidement. Il n'y a pas de victimes, mais 109 maisons sont détruites en une seule nuit dans un espace allant de la place d'Aine à la place de la Motte, laissant près de 2000 habitants sans abri. les pertes matérielles sont considérables. Originaire de Reims, Jacques-Joseph Maquart vient à Limoges à l'invitation de son ami Casimir Ranson. Cet amoureux des arts dévoué et actif , tel que ses amis le définissait, s'intègre vite, devient vice- président de la Société Archéologique puis de la "Société des amis des arts" du musée Dubouché. En 1864, il crée un album rappelant les péripéties de l' incendie de Limoges et l'offrit au Conseil municipal. Cet album unique comprend 12 dessins et trois plans. -

La fontaine des Fantaisies, près de la Porte de Tourny. En 1769, l’intendant Turgot commande à J.-B. Trésaguet la construction d'une nouvelle fontaine près de la Porte Tourny. Achevée en 1772, les habitants de Limoges la trouvèrent si jolie qu'ils l'appelèrent "Fontaine des Fantaisies". Constituée d’un bloc de granit de 3 mètres de hauteur surmonté d'une urne monumentale, elle fut démolie en 1854. Gravure extraite de "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". (cote : MAG.P LIM 33272/2)

La fontaine des Fantaisies, près de la Porte de Tourny. En 1769, l’intendant Turgot commande à J.-B. Trésaguet la construction d'une nouvelle fontaine près de la Porte Tourny. Achevée en 1772, les habitants de Limoges la trouvèrent si jolie qu'ils l'appelèrent "Fontaine des Fantaisies". Constituée d’un bloc de granit de 3 mètres de hauteur surmonté d'une urne monumentale, elle fut démolie en 1854. Gravure extraite de "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". (cote : MAG.P LIM 33272/2) -

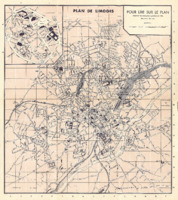

Plan de Limoges, 1942 Echelle 1/10 000e, avec détail du centre-ville en vignette.

Plan de Limoges, 1942 Echelle 1/10 000e, avec détail du centre-ville en vignette. -

Règlement général de la circulation des véhicules cote : MAG.P LIM 18631 (Bfm Limoges)

-

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges)

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges) -

Turenne (Corrèze) : la place Construite sur une butte, Turenne contrôlait l'ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-Toulouse. Devenue un véritable État féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVe siècle, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète. Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes : les Comborn, originaires de la vallée de la Vézère. Puis, durant la première moitié du XIVe siècle, la vicomté est reprise par les comtes de Comminges, avant d'être cédée aux Roger de Beaufort, dont sont issus deux papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI. La vicomté devient enfin la possession de la famille des La Tour d'Auvergne de 1444 à 1738. Au XVIIIe siècle, elle compte 100 000 habitants, 111 paroisses et 1200 villages. En 1738 la vicomté est vendue au roi pour rembourser les dettes de jeu du dernier vicomte de la Tour d'Auvergne. Les vicomtins sont contraints à l'impôt et le roi ordonne le démantèlement de la forteresse. cote : 9FI98 (Bfm Limoges)

Turenne (Corrèze) : la place Construite sur une butte, Turenne contrôlait l'ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-Toulouse. Devenue un véritable État féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVe siècle, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète. Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes : les Comborn, originaires de la vallée de la Vézère. Puis, durant la première moitié du XIVe siècle, la vicomté est reprise par les comtes de Comminges, avant d'être cédée aux Roger de Beaufort, dont sont issus deux papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI. La vicomté devient enfin la possession de la famille des La Tour d'Auvergne de 1444 à 1738. Au XVIIIe siècle, elle compte 100 000 habitants, 111 paroisses et 1200 villages. En 1738 la vicomté est vendue au roi pour rembourser les dettes de jeu du dernier vicomte de la Tour d'Auvergne. Les vicomtins sont contraints à l'impôt et le roi ordonne le démantèlement de la forteresse. cote : 9FI98 (Bfm Limoges) -

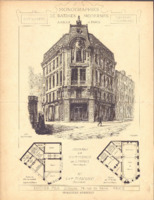

Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte Extrait de "Monographie des bâtiments modernes, n°215" Charles Planckaert, architecte brillant, né à Tourcoing, installé à Limoges fut très en vogue en ce début de XXe siècle confiant dans sa prospérité économique : son style puissant, aux décors délicatement maniérés, séduit. Il réalise ainsi à Limoges la Chambre de commerce mais aussi le Casino et l’immeuble des grands magasins de nouveautés Paris-Limoges (actuel siège de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 30 boulevard Carnot). Comme on le voit sur ces dessins, le bâtiment qu'imagine Charles Planckaert se compose de quatre magasins au rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements au second. Il est construit au 41 boulevard Carnot et la première pierre posée le 25 mars 1905. cote : MAG.P LIM 37958/45 (Bfm Limoges)

Chambre de commerce de Limoges (Haute-Vienne) Mr Charles Planckaert, architecte Extrait de "Monographie des bâtiments modernes, n°215" Charles Planckaert, architecte brillant, né à Tourcoing, installé à Limoges fut très en vogue en ce début de XXe siècle confiant dans sa prospérité économique : son style puissant, aux décors délicatement maniérés, séduit. Il réalise ainsi à Limoges la Chambre de commerce mais aussi le Casino et l’immeuble des grands magasins de nouveautés Paris-Limoges (actuel siège de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, 30 boulevard Carnot). Comme on le voit sur ces dessins, le bâtiment qu'imagine Charles Planckaert se compose de quatre magasins au rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements au second. Il est construit au 41 boulevard Carnot et la première pierre posée le 25 mars 1905. cote : MAG.P LIM 37958/45 (Bfm Limoges) -

La fontaine d'Aigoulène Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°22. "La fontaine d’Aigoulène était un ouvrage remarquable par sa construction recherchée et par la grande quantité d’eau qu’elle fournissait. La vasque inférieure est faite d'une seule pièce de douze mètres de circonférence .Treize tuyaux produisaient autant de jets qui tombaient dans la vasque. Des têtes de dauphins et de lions ornaient autrefois cette fontaine . Au centre de la vasque, un socle en granit supportait autrefois une statue de saint Martial revêtu de ses ornements pontificaux, statue aujourd'hui disparue. Le nom d’Aigoulène est évidemment composé du mot aigue qui signifie eau, et de goule, qui signifie large bouche ou de goulée, (action de vomir de l’eau en abondance)." (J.-A. Dulaure, Description des principaux lieux de France., 1789). Il ne reste que la vasque installée, place Saint-Michel, à la base d'une fontaine reconstituée. D'après la tradition, cette fontaine aurait été offerte par l'émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine de la ville par Pépin le Bref en 763. Elle fut perfectionnée par Pierre Audier, sénéchal du Limousin, vers 1200, puis restaurée au 13e siècle. En 1647, elle fut ornée de douze mufles de dauphins et de lions. Elle fut transportée au Champ-de-Foire en 1889, avant d'être restaurée et reconstituée place saint-Michel en 1994. cote : Ms21 (Bfm Limoges)

La fontaine d'Aigoulène Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°22. "La fontaine d’Aigoulène était un ouvrage remarquable par sa construction recherchée et par la grande quantité d’eau qu’elle fournissait. La vasque inférieure est faite d'une seule pièce de douze mètres de circonférence .Treize tuyaux produisaient autant de jets qui tombaient dans la vasque. Des têtes de dauphins et de lions ornaient autrefois cette fontaine . Au centre de la vasque, un socle en granit supportait autrefois une statue de saint Martial revêtu de ses ornements pontificaux, statue aujourd'hui disparue. Le nom d’Aigoulène est évidemment composé du mot aigue qui signifie eau, et de goule, qui signifie large bouche ou de goulée, (action de vomir de l’eau en abondance)." (J.-A. Dulaure, Description des principaux lieux de France., 1789). Il ne reste que la vasque installée, place Saint-Michel, à la base d'une fontaine reconstituée. D'après la tradition, cette fontaine aurait été offerte par l'émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine de la ville par Pépin le Bref en 763. Elle fut perfectionnée par Pierre Audier, sénéchal du Limousin, vers 1200, puis restaurée au 13e siècle. En 1647, elle fut ornée de douze mufles de dauphins et de lions. Elle fut transportée au Champ-de-Foire en 1889, avant d'être restaurée et reconstituée place saint-Michel en 1994. cote : Ms21 (Bfm Limoges) -

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges)

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges) -

Marché Dupuytren place de la Motte. Motte signifie tertre, butte féodale. Les halles auxquelles on a donné le nom de Guillaume Dupuytren (1777-1850), célèbre anatomiste et chirurgien haut-viennois, sont inaugurées en 1862. Le bâtiment, construit par l'architecte Regnault, est constitué de 64 colonnes creuses en fer supportant la charpente à lanterne. Sa superficie est de 450 m2. Il est déplacé rond-point du Crucifix (actuelle place Sadi-Carnot) en 1889, alors que sont inaugurées place de la Motte les grandes halles qui existent encore. cote : 9FI456 (Bfm Limoges)

Marché Dupuytren place de la Motte. Motte signifie tertre, butte féodale. Les halles auxquelles on a donné le nom de Guillaume Dupuytren (1777-1850), célèbre anatomiste et chirurgien haut-viennois, sont inaugurées en 1862. Le bâtiment, construit par l'architecte Regnault, est constitué de 64 colonnes creuses en fer supportant la charpente à lanterne. Sa superficie est de 450 m2. Il est déplacé rond-point du Crucifix (actuelle place Sadi-Carnot) en 1889, alors que sont inaugurées place de la Motte les grandes halles qui existent encore. cote : 9FI456 (Bfm Limoges) -

Halle à la criée de Limoges, place de la Motte Motte signifie tertre, butte féodale. Inaugurée en 1874, cette petite halle à la criée aura eu une bien courte vie, puisqu’elle sera démolie en 1888, tandis que se construisent les grandes halles que l’on connaît. cote : 9FI455 (Bfm Limoges)

Halle à la criée de Limoges, place de la Motte Motte signifie tertre, butte féodale. Inaugurée en 1874, cette petite halle à la criée aura eu une bien courte vie, puisqu’elle sera démolie en 1888, tandis que se construisent les grandes halles que l’on connaît. cote : 9FI455 (Bfm Limoges) -

Rue Viraclaud La rue Viraclaud était la plus longue (70 mètres) et la plus large (5 mètres) de toutes les ruelles (appelées chareirous en occitan limousin) qui montaient à la place Sainte-Rochette. Elle donna son nom au quartier dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi209 (Bfm Limoges)

Rue Viraclaud La rue Viraclaud était la plus longue (70 mètres) et la plus large (5 mètres) de toutes les ruelles (appelées chareirous en occitan limousin) qui montaient à la place Sainte-Rochette. Elle donna son nom au quartier dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi209 (Bfm Limoges) -

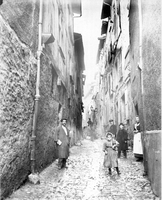

Rue Vigenaud La rue Vigenaud, parallèle à la rue de la Châdre, partait de la rue des Combes et rejoignait la rue Sorétas pour déboucher place Saint-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi208 (Bfm Limoges)

Rue Vigenaud La rue Vigenaud, parallèle à la rue de la Châdre, partait de la rue des Combes et rejoignait la rue Sorétas pour déboucher place Saint-Rochette, dans le quartier du Viraclaud dont la démolition fut décidée dès 1896 par le maire Emile Labussière. En plus d’être un quartier d’habitations insalubres, le Viraclaud était réputé pour être le quartier des prostituées. Il fut rasé pour percer le bout de la rue Jean Jaurès et bâtir le quartier de la préfecture. cote : 9Fi208 (Bfm Limoges) -

Rue Vigenaud Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI207 (Bfm Limoges)

Rue Vigenaud Vers 1896, Jean Faissat, photographe des monuments historiques, est chargé par la municipalité de mener une campagne photographique dans le quartier Viraclaud (à l'emplacement de l'actuelle Préfecture) avant sa prochaine démolition. Le traumatisme du grand incendie de Limoges en 1864 pousse en effet la municipalité à mener une politique d'assainissement des vieux quartiers. On découvre sur ces photos un Limoges tortueux et délabré. cote : 9FI207 (Bfm Limoges)