-

Famille et chien - Fonds Boudeau (B39-n°839)

Famille et chien - Fonds Boudeau (B39-n°839) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici.

Nous sommes manifestement devant une grange, il s'agit donc probablement d'une famille paysanne endimanchée pour un mariage ou une autre occasion particulière.

-

Famille paysanne - Fonds Boudeau (B39-n°836)

Famille paysanne - Fonds Boudeau (B39-n°836) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici.

-

Portraits de jeune homme et jeunes filles - Fonds Boudeau (B39-n°834-835)

Portraits de jeune homme et jeunes filles - Fonds Boudeau (B39-n°834-835) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici.

-

Groupe à Lajoumard, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°656)

Groupe à Lajoumard, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°656) Très joli groupe paysan à Lajoumard sur la commune de Saint-Léonard.

-

Groupe au Puy-Faucher, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°655)

Groupe au Puy-Faucher, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°655) Joli cliché, certainement d'une famille paysanne. L'une des femmes porte le barbichet, coiffe traditionnelle haut-viennoise. On note également la "mise en scène" : la jeune fille au livre, le père qui verse du vin comme on le voit souvent sur les photographies de groupe de l'époque.

L'inscription tardive a été écrite du mauvais côté de la plaque de verre.

-

Moulin de Lageas-Basse, Royères - Fonds Boudeau (B28-n°653)

Moulin de Lageas-Basse, Royères - Fonds Boudeau (B28-n°653) Bâti sur la rive gauche de la Vienne, Lageas-Basse est l'un des trois moulins historiques de la commune de Royères. Datant d'au moins le 16e siècle, il produisit dès le 18e siècle du papier, comme nombre de moulins de cette vallée. Puis il redevint un moulin à farine en 1880. Mais un incendie le ravagea en 1911. Il ne fut pas reconstruit et les quelques ruines qu'il en reste portent aujourd'hui le nom de "Moulin brulé".

-

La Vienne et le chalet Lanternier, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°651)

La Vienne et le chalet Lanternier, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°651) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce "chalet Lanternier".

Peut-être au Bois la Ribière ? Cette villa a-t-elle été bâtie par un membre de la famille Lanternier, les célèbres porcelainiers limougeauds ?

-

La Vienne aux Salesses, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°650)

La Vienne aux Salesses, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°650) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce lieu-dit Les Salesses.

-

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°649)

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°649) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance...

-

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°648)

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°648) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance...

-

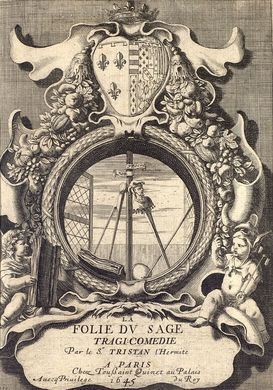

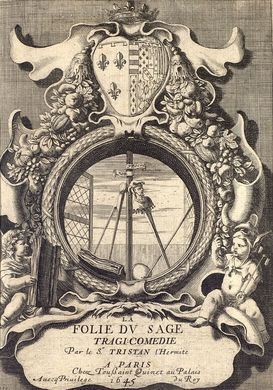

La folie du sage : tragi-comédie

La folie du sage : tragi-comédie Le frontispice porte : "Par le Sr Tristan L'Hermite" Extrait du privilège royal du 17 octobre 1644 octroyé pour 5 ans à Toussaint Quinet. Achevé d'imprimer pour la 1re fois le 8 janvier 1645.

Ex-libris d'Amédée Carriat.

Reliure plein cuir avec tranches dorées de Krippel.

Edition originale de la bibliothèque J. Tannery.

Fonds Amédée Carriat.

cote : RES.P V412 (Bfm Limoges)

-

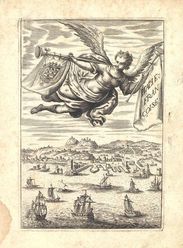

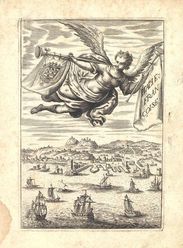

Italie françoise, ou les Éloges généalogiques et historiques des princes, seigneurs et grands capitaines de ce pays, affectionnez à la Couronne de France, et des François qui ont fuiuy le party de nos princes de la Maison d'Anjou, et qui ont fait branche au Royaume de Naples...

Italie françoise, ou les Éloges généalogiques et historiques des princes, seigneurs et grands capitaines de ce pays, affectionnez à la Couronne de France, et des François qui ont fuiuy le party de nos princes de la Maison d'Anjou, et qui ont fait branche au Royaume de Naples... Pièces liminaires "L'auteur est le frère cadet de Tristan. Poète et généalogiste peu scrupuleux. S'engagea avec sa femme et ses deux filles dans la troupe de Molière. A laissé une pièce, La Chute de Phaéton (1639) et des Mélanges de poésies héroïques et burlesques (1650)" A. Carriat

frontispice, portraits et armoiries gravés.

Ex-libris d'Amédée Carriat.

Ex-libris manuscrit du comte de La Rivière.

Notice bibliographique de l'ouvrage intitulé "La toscane françoise..."(1658), du même auteur, au verso du plat supérieur.

Table manuscrite en page de garde et annotations en fin d'ouvrage.

Fonds Amédée Carriat

cote : RES.P V418 (Bfm Limoges)

-

Le Parasite : comédie

Le Parasite : comédie Réimpression de l'édition de : Paris, A. Courbé, 1654.

Exemplaire de conservation issu du fonds Amédée Carriat. Tirage de tête à 100 exemplaires sur papier Van Gelder numérotés et signés. Exemplaire de la Bfm n°17/100.

Inclut en outre un article de presse relatif à une représentation de la pièce (L'Education nationale, 14 mars 1957).

Fonds Amédée Carriat

cote : 52260/27,D (Bfm Limoges)

-

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°644)

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°644) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque.

Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac.

Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises.

Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports.

-

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°643)

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°643) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque.

Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac.

Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises.

Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports.

-

Moulin du Martinet, Saint-Marc - Fonds Boudeau (B28-n°642)

Moulin du Martinet, Saint-Marc - Fonds Boudeau (B28-n°642) Nous n'avons pas pu situer avec certitude ce moulin, d'autant que nos différentes sources sont contradictoires. Certaines disent que cette photographie fut prise sur la commune de Saint-Martin-Terressus, d'autres prétendent (comme l'annotation tardive sur la plaque photographique) qu'elle fut prise sur la commune d'Ambazac.

Il est par contre noté "moulin du Martinet" dans les différentes sources mais nous n'avons trouvé aucune trace d'un lieu ainsi nommé dans cette zone.

Nous pensons qu'il pourrait s'agir du moulin de Saint-Marc, sur la rive droite du Taurion à Saint-Laurent-les-Églises, tout près de la papeterie du Maureix (Saint-Martin-Terressus) que Jean-Baptiste Boudeau photographia sous tous les angles en cette année 1909.

C'est d'ailleurs l'endroit précis où se rencontrent les trois communes : Ambazac, Saint-Laurent-les-Églises et Saint-Martin-Terressus...

-

La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639)

La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639) Vue de la la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus.

Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze.

Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

-

Maison d'école à Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°636)

Maison d'école à Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°636) Au 19e siècle, Pierre-Edmond Teisserenc de Bort avait installé une école gratuite et mixte sur son domaine.

-

Batteuse à Freyssignat, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°635)

Batteuse à Freyssignat, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°635) La mise au point n'est pas parfaite, mais cette scène vaut tout de même le coup d’œil.

La batteuse fut, avec le tracteur qui arrivera bien plus tard dans nos campagnes, l'une des plus importantes révolutions du monde agricole.

Bien que l'opération mobilise plusieurs paysans, le rendement est bien plus important et le travail bien moins pénible que du temps du battage au fléau. Remplacée depuis longtemps par la moissonneuse-batteuse, la batteuse a aujourd'hui l'image d'une vieille machine pour collectionneurs et folkloristes, symbole d'une pittoresque paysannerie de l'ancien temps. C'est pourtant bien le progrès et la mécanisation triomphante que Jean-Baptiste Boudeau décide de photographier à cette époque, ici au village de Freyssignat (parfois orthographié Fressignat ou Fressiniat).

-

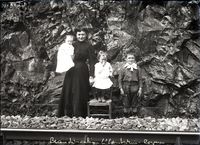

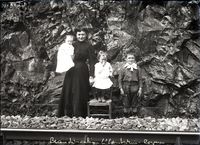

Famille Beaudemoulin, à Lamberterie, Royères - Fonds Boudeau (B27-n°634)

Famille Beaudemoulin, à Lamberterie, Royères - Fonds Boudeau (B27-n°634) Jean-Baptiste Boudeau prisait les décors naturels pour réaliser ses portraits, et plus particulièrement les parois granitiques de la région. Ici, nous ne savons pas si c'est intentionnel, mais le cadre de la prise de vue nous donne à voir la voie ferrée sur laquelle il s'est installé pour travailler.

Famille et chien - Fonds Boudeau (B39-n°839) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Nous sommes manifestement devant une grange, il s'agit donc probablement d'une famille paysanne endimanchée pour un mariage ou une autre occasion particulière.

Famille et chien - Fonds Boudeau (B39-n°839) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Nous sommes manifestement devant une grange, il s'agit donc probablement d'une famille paysanne endimanchée pour un mariage ou une autre occasion particulière. Famille paysanne - Fonds Boudeau (B39-n°836) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici.

Famille paysanne - Fonds Boudeau (B39-n°836) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Portraits de jeune homme et jeunes filles - Fonds Boudeau (B39-n°834-835) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici.

Portraits de jeune homme et jeunes filles - Fonds Boudeau (B39-n°834-835) Nous n'avons pas d'informations sur les personnes photographiées ici. Groupe à Lajoumard, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°656) Très joli groupe paysan à Lajoumard sur la commune de Saint-Léonard.

Groupe à Lajoumard, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°656) Très joli groupe paysan à Lajoumard sur la commune de Saint-Léonard. Groupe au Puy-Faucher, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°655) Joli cliché, certainement d'une famille paysanne. L'une des femmes porte le barbichet, coiffe traditionnelle haut-viennoise. On note également la "mise en scène" : la jeune fille au livre, le père qui verse du vin comme on le voit souvent sur les photographies de groupe de l'époque. L'inscription tardive a été écrite du mauvais côté de la plaque de verre.

Groupe au Puy-Faucher, Saint-Léonard-de-Noblat - Fonds Boudeau (B28-n°655) Joli cliché, certainement d'une famille paysanne. L'une des femmes porte le barbichet, coiffe traditionnelle haut-viennoise. On note également la "mise en scène" : la jeune fille au livre, le père qui verse du vin comme on le voit souvent sur les photographies de groupe de l'époque. L'inscription tardive a été écrite du mauvais côté de la plaque de verre. Moulin de Lageas-Basse, Royères - Fonds Boudeau (B28-n°653) Bâti sur la rive gauche de la Vienne, Lageas-Basse est l'un des trois moulins historiques de la commune de Royères. Datant d'au moins le 16e siècle, il produisit dès le 18e siècle du papier, comme nombre de moulins de cette vallée. Puis il redevint un moulin à farine en 1880. Mais un incendie le ravagea en 1911. Il ne fut pas reconstruit et les quelques ruines qu'il en reste portent aujourd'hui le nom de "Moulin brulé".

Moulin de Lageas-Basse, Royères - Fonds Boudeau (B28-n°653) Bâti sur la rive gauche de la Vienne, Lageas-Basse est l'un des trois moulins historiques de la commune de Royères. Datant d'au moins le 16e siècle, il produisit dès le 18e siècle du papier, comme nombre de moulins de cette vallée. Puis il redevint un moulin à farine en 1880. Mais un incendie le ravagea en 1911. Il ne fut pas reconstruit et les quelques ruines qu'il en reste portent aujourd'hui le nom de "Moulin brulé". La Vienne et le chalet Lanternier, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°651) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce "chalet Lanternier". Peut-être au Bois la Ribière ? Cette villa a-t-elle été bâtie par un membre de la famille Lanternier, les célèbres porcelainiers limougeauds ?

La Vienne et le chalet Lanternier, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°651) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce "chalet Lanternier". Peut-être au Bois la Ribière ? Cette villa a-t-elle été bâtie par un membre de la famille Lanternier, les célèbres porcelainiers limougeauds ? La Vienne aux Salesses, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°650) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce lieu-dit Les Salesses.

La Vienne aux Salesses, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B28-n°650) Nous n'avons pas pu localiser précisément ce lieu-dit Les Salesses. La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°649) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance...

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°649) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance... La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°648) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance...

La frairie au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°648) "Frairie" est, dans une grande partie de la Haute-Vienne, le nom que l'on donne à la fête annuelle du bourg ou du quartier. On l'appelle aussi "balade" à certains endroits comme en Creuse, "fête votive" dans le Midi, "kermesse" dans le Nord, "fête patronale" dans de nombreuses régions... Ayant plus ou moins conservé son caractère religieux, selon les endroits, elle était surtout l'une des occasions pour la communauté de faire une petite pause dans le travail en se retrouvant autour d'un verre et de quelques animations, parfois d'un bal. C'était aussi l'une des rares occasions, pour les jeunes gens des villages épars, de se rencontrer et de lier connaissance... La folie du sage : tragi-comédie Le frontispice porte : "Par le Sr Tristan L'Hermite" Extrait du privilège royal du 17 octobre 1644 octroyé pour 5 ans à Toussaint Quinet. Achevé d'imprimer pour la 1re fois le 8 janvier 1645. Ex-libris d'Amédée Carriat. Reliure plein cuir avec tranches dorées de Krippel. Edition originale de la bibliothèque J. Tannery. Fonds Amédée Carriat. cote : RES.P V412 (Bfm Limoges)

La folie du sage : tragi-comédie Le frontispice porte : "Par le Sr Tristan L'Hermite" Extrait du privilège royal du 17 octobre 1644 octroyé pour 5 ans à Toussaint Quinet. Achevé d'imprimer pour la 1re fois le 8 janvier 1645. Ex-libris d'Amédée Carriat. Reliure plein cuir avec tranches dorées de Krippel. Edition originale de la bibliothèque J. Tannery. Fonds Amédée Carriat. cote : RES.P V412 (Bfm Limoges) Italie françoise, ou les Éloges généalogiques et historiques des princes, seigneurs et grands capitaines de ce pays, affectionnez à la Couronne de France, et des François qui ont fuiuy le party de nos princes de la Maison d'Anjou, et qui ont fait branche au Royaume de Naples... Pièces liminaires "L'auteur est le frère cadet de Tristan. Poète et généalogiste peu scrupuleux. S'engagea avec sa femme et ses deux filles dans la troupe de Molière. A laissé une pièce, La Chute de Phaéton (1639) et des Mélanges de poésies héroïques et burlesques (1650)" A. Carriat frontispice, portraits et armoiries gravés. Ex-libris d'Amédée Carriat. Ex-libris manuscrit du comte de La Rivière. Notice bibliographique de l'ouvrage intitulé "La toscane françoise..."(1658), du même auteur, au verso du plat supérieur. Table manuscrite en page de garde et annotations en fin d'ouvrage. Fonds Amédée Carriat cote : RES.P V418 (Bfm Limoges)

Italie françoise, ou les Éloges généalogiques et historiques des princes, seigneurs et grands capitaines de ce pays, affectionnez à la Couronne de France, et des François qui ont fuiuy le party de nos princes de la Maison d'Anjou, et qui ont fait branche au Royaume de Naples... Pièces liminaires "L'auteur est le frère cadet de Tristan. Poète et généalogiste peu scrupuleux. S'engagea avec sa femme et ses deux filles dans la troupe de Molière. A laissé une pièce, La Chute de Phaéton (1639) et des Mélanges de poésies héroïques et burlesques (1650)" A. Carriat frontispice, portraits et armoiries gravés. Ex-libris d'Amédée Carriat. Ex-libris manuscrit du comte de La Rivière. Notice bibliographique de l'ouvrage intitulé "La toscane françoise..."(1658), du même auteur, au verso du plat supérieur. Table manuscrite en page de garde et annotations en fin d'ouvrage. Fonds Amédée Carriat cote : RES.P V418 (Bfm Limoges) Le Parasite : comédie Réimpression de l'édition de : Paris, A. Courbé, 1654. Exemplaire de conservation issu du fonds Amédée Carriat. Tirage de tête à 100 exemplaires sur papier Van Gelder numérotés et signés. Exemplaire de la Bfm n°17/100. Inclut en outre un article de presse relatif à une représentation de la pièce (L'Education nationale, 14 mars 1957). Fonds Amédée Carriat cote : 52260/27,D (Bfm Limoges)

Le Parasite : comédie Réimpression de l'édition de : Paris, A. Courbé, 1654. Exemplaire de conservation issu du fonds Amédée Carriat. Tirage de tête à 100 exemplaires sur papier Van Gelder numérotés et signés. Exemplaire de la Bfm n°17/100. Inclut en outre un article de presse relatif à une représentation de la pièce (L'Education nationale, 14 mars 1957). Fonds Amédée Carriat cote : 52260/27,D (Bfm Limoges) Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°644) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque. Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac. Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises. Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports.

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°644) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque. Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac. Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises. Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports. Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°643) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque. Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac. Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises. Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports.

Moulin à kaolin au Palais-sur-Vienne - Fonds Boudeau (B28-n°643) Photographie du moulin Garat, alors propriété de M. Bouillon, l'un des trois "moulins à kaolin" du Palais-sur-Vienne à l'époque. Si, depuis le 18e siècle, la plus grande partie du kaolin servant à la fabrication de la porcelaine de Limoges était extrait dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche, l'exploitation de la précieuse argile blanche se fit aussi dans les Monts d'Ambazac. Les "moulins à kaolin" utilisaient l'énergie hydraulique pour broyer le kaolin, le quartz et le feldspath et produisaient ainsi la pâte à porcelaine indispensable aux nombreuses manufactures haut-viennoises. Le moulin Garat a cessé son activité en 1948, il fut détruit en 1973 et remplacé par la halle des sports. Moulin du Martinet, Saint-Marc - Fonds Boudeau (B28-n°642) Nous n'avons pas pu situer avec certitude ce moulin, d'autant que nos différentes sources sont contradictoires. Certaines disent que cette photographie fut prise sur la commune de Saint-Martin-Terressus, d'autres prétendent (comme l'annotation tardive sur la plaque photographique) qu'elle fut prise sur la commune d'Ambazac. Il est par contre noté "moulin du Martinet" dans les différentes sources mais nous n'avons trouvé aucune trace d'un lieu ainsi nommé dans cette zone. Nous pensons qu'il pourrait s'agir du moulin de Saint-Marc, sur la rive droite du Taurion à Saint-Laurent-les-Églises, tout près de la papeterie du Maureix (Saint-Martin-Terressus) que Jean-Baptiste Boudeau photographia sous tous les angles en cette année 1909. C'est d'ailleurs l'endroit précis où se rencontrent les trois communes : Ambazac, Saint-Laurent-les-Églises et Saint-Martin-Terressus...

Moulin du Martinet, Saint-Marc - Fonds Boudeau (B28-n°642) Nous n'avons pas pu situer avec certitude ce moulin, d'autant que nos différentes sources sont contradictoires. Certaines disent que cette photographie fut prise sur la commune de Saint-Martin-Terressus, d'autres prétendent (comme l'annotation tardive sur la plaque photographique) qu'elle fut prise sur la commune d'Ambazac. Il est par contre noté "moulin du Martinet" dans les différentes sources mais nous n'avons trouvé aucune trace d'un lieu ainsi nommé dans cette zone. Nous pensons qu'il pourrait s'agir du moulin de Saint-Marc, sur la rive droite du Taurion à Saint-Laurent-les-Églises, tout près de la papeterie du Maureix (Saint-Martin-Terressus) que Jean-Baptiste Boudeau photographia sous tous les angles en cette année 1909. C'est d'ailleurs l'endroit précis où se rencontrent les trois communes : Ambazac, Saint-Laurent-les-Églises et Saint-Martin-Terressus... La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639) Vue de la la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

La papeterie du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B27-n°639) Vue de la la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers. Maison d'école à Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°636) Au 19e siècle, Pierre-Edmond Teisserenc de Bort avait installé une école gratuite et mixte sur son domaine.

Maison d'école à Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°636) Au 19e siècle, Pierre-Edmond Teisserenc de Bort avait installé une école gratuite et mixte sur son domaine. Batteuse à Freyssignat, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°635) La mise au point n'est pas parfaite, mais cette scène vaut tout de même le coup d’œil. La batteuse fut, avec le tracteur qui arrivera bien plus tard dans nos campagnes, l'une des plus importantes révolutions du monde agricole. Bien que l'opération mobilise plusieurs paysans, le rendement est bien plus important et le travail bien moins pénible que du temps du battage au fléau. Remplacée depuis longtemps par la moissonneuse-batteuse, la batteuse a aujourd'hui l'image d'une vieille machine pour collectionneurs et folkloristes, symbole d'une pittoresque paysannerie de l'ancien temps. C'est pourtant bien le progrès et la mécanisation triomphante que Jean-Baptiste Boudeau décide de photographier à cette époque, ici au village de Freyssignat (parfois orthographié Fressignat ou Fressiniat).

Batteuse à Freyssignat, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B27-n°635) La mise au point n'est pas parfaite, mais cette scène vaut tout de même le coup d’œil. La batteuse fut, avec le tracteur qui arrivera bien plus tard dans nos campagnes, l'une des plus importantes révolutions du monde agricole. Bien que l'opération mobilise plusieurs paysans, le rendement est bien plus important et le travail bien moins pénible que du temps du battage au fléau. Remplacée depuis longtemps par la moissonneuse-batteuse, la batteuse a aujourd'hui l'image d'une vieille machine pour collectionneurs et folkloristes, symbole d'une pittoresque paysannerie de l'ancien temps. C'est pourtant bien le progrès et la mécanisation triomphante que Jean-Baptiste Boudeau décide de photographier à cette époque, ici au village de Freyssignat (parfois orthographié Fressignat ou Fressiniat). Famille Beaudemoulin, à Lamberterie, Royères - Fonds Boudeau (B27-n°634) Jean-Baptiste Boudeau prisait les décors naturels pour réaliser ses portraits, et plus particulièrement les parois granitiques de la région. Ici, nous ne savons pas si c'est intentionnel, mais le cadre de la prise de vue nous donne à voir la voie ferrée sur laquelle il s'est installé pour travailler.

Famille Beaudemoulin, à Lamberterie, Royères - Fonds Boudeau (B27-n°634) Jean-Baptiste Boudeau prisait les décors naturels pour réaliser ses portraits, et plus particulièrement les parois granitiques de la région. Ici, nous ne savons pas si c'est intentionnel, mais le cadre de la prise de vue nous donne à voir la voie ferrée sur laquelle il s'est installé pour travailler.