-

Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze

Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze, on peut constater un goût pour le merveilleux et le spectaculaire, accentué par l'orientation de la revue pour laquelle il écrit, Le Tour du monde. On lui demande de l'exotique.Il présente des guérisseurs dans des pratiques étranges. La scène du forgeron Chazal qui martèle la rate est éloquente : sans les explications de Vuillier cette scène parait effrayante. Chez Vuillier le dessin est indissociable du texte. Il donne l'ambiance et l'émotion à la scène. Les rendus des gestes sont aussi précis, tant dans le trait que dans le commentaire. Au final, Les récits de rencontres de Vuillier avec ces guérisseurs sont de précieux témoignages des croyances et coutumes du Bas-limousin.

cote : MAG.P LIM G28 (Bfm Limoges)

-

Cul de sac près de la rue du Masgoulet

Cul de sac près de la rue du Masgoulet Dominant le quartier du Naveix, rive droite, la rue du Masgoulet avait une importance capitale pour les nombreux habitants qui la peuplaient : c’est elle qui séparait ces Ponticauds du reste de la ville, qui délimitait leur quartier. A partir de 1947, le Masgoulet vit s’installer plusieurs prêtres ouvriers, dont Henri Chartreux fut le pionnier. Ces curés d’un nouveau genre furent rapidement adoptés et chéris par le peuple des Ponts. La rue du Masgoulet fut totalement remaniée lorsque ses maisons furent détruites avec le reste du Naveix, dans les années 1970.

cote : 9Fi502/16 (Bfm Limoges)

-

Homme debout

Homme debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

cote : 9Fi502/38 (Bfm Limoges)

-

La rue de la Boucherie partie haute

La rue de la Boucherie partie haute Vue de la rue de la Boucherie depuis la rue Lansecot.

La rue de la Boucherie affiche ses pièces de viande fraiche, disposées sur tables et bancs, pendues aux crocs et cordes. Le pavé gardera sa teinte rouge sang plusieurs années après la disparition des bouchers.

cote : 9FI502/14 (Bfm limoges)

-

Pont Saint-Étienne et quartier de l'Abbessaille

Pont Saint-Étienne et quartier de l'Abbessaille Cette vue du pont Saint-Étienne, de l'Abbessaille et de la cathédrale de Limoges est un modèle "iconique" forgé par les illustrateurs au début du 19e siècle. Ce point du vue amplifié par les photographes finit par incarner la ville de Limoges au 20e siècle. Mais ici le point de vue est un peu différent, puisque le photographe se place à la sortie du pont et non pas plus loin, au bord de l'eau.

cote : 9Fi502/12 (Bfm Limoges)

-

La Vienne près du Pont de chemin de fer, près de la carrière Ardant

La Vienne près du Pont de chemin de fer, près de la carrière Ardant Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique.

cote : 9Fi502/39 (Bfm Limoges)

-

Cuisinière au barbichet debout

Cuisinière au barbichet debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

cote : 9Fi502/35 (Bfm Limoges)

-

Cuisinière au barbichet assise

Cuisinière au barbichet assise Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante.

cote : 9Fi502/37 (Bfm Limoges)

-

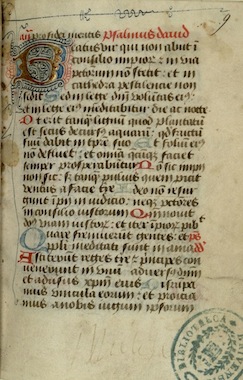

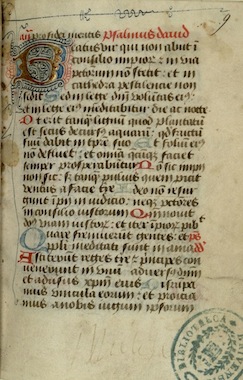

Psautier-heures à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges

Psautier-heures à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges Ce psautier-livre d'heures est à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges, dont la dédicace est marquée au 2 janvier dans le calendrier. S'y trouvent également un grand nombre de fêtes locales et régionales attestant l'usage limougeaud : celles d'évêques de la ville (fête et translation de Saint-Martial, qualifié d'apôtre, de Saint-Aurélien, Asclèpe, Sadre [Cessator], etc.), de saints du diocèse comme Martin martyr de Brive, voire d'événements touchant la ville (Libération de Limoges au 27 août, et victoire sur les Normands le 12 du même mois). Ce que corrobore également l'usage de l'office des défunts (f. 157-163) et du petit office de la Vierge (f. 165-190v), de même que les saints invoqués dans les litanies (f. 149v-157).

Parchemin 230 feuilles, 130 x 90 mm. Réclames au verso des f. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 126, 136, 146, 154, 172, 180, 188, 196, 204, 212, 222. Piqûres. Initiales parties bleues et or, filigranées de rouge et de noir, ou simplement dorées à filigrane noir, hautes de 3 à 4 lignes (division fériale du psautier aux f. 9, 28, 41, 53, 65, 80, 94, 109 ; et début petit office de la Vierge au f. 165) ; lettres de couleur hautes de 2 lignes (début des psaumes) et d'une ligne (versets) : 3 encres : noires bleues, rouge initiales filigranées or et azur ;

Note "Ce manuscrit a été donné a la bibliothèque de Brive par Monsieur Seseau (Péseau) négociant le 1er janvier 1835 (ou 1735?)"

La mention de Saint-Bonaventure, canonisé en 1482, dans les litanies (f. 151v) et dans l'intitulé de l' office abrégé de la Croix (f. 191), permet de dater le manuscrit après cette date, sans doute peu avant la fin du xve siècle.

cote : P 1 1-1 (Médiathèque centrale de Brive)

-

Eglise d'Ahun

Eglise d'Ahun extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis.

Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire.

Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880.

Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

-

Château de Guéret

Château de Guéret extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis.

Plusieurs vues du château de Guéret, anciennement hôtel des Moneyroux, actuel siège du Conseil Général de la Creuse.

Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ). Les dessins sont au crayon surtout, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

-

Eglise de Bourganeuf

Eglise de Bourganeuf extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis.

Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

-

Voyage touristique de Mr. le Président de la République : septembre 1913, Limousin, Marche, Quercy, Périgord

Voyage touristique de Mr. le Président de la République : septembre 1913, Limousin, Marche, Quercy, Périgord Sous la Troisième République, la pratique du voyage de propagande républicaine en province obéit à un rituel savamment organisé. ces voyages sont l'occasion de mise en scènes joyeuses et ritualisées.

En 1913, Raymond Poincaré fraîchement élu président de la République décide de faire le tour des provinces du Centre, sous l'influence de Henry de Jouvenel, alors président du syndicat d'initiative du Limousin-Périgord-Quercy. Ce voyage prend alors des accents touristiques, comme en témoigne ce recueil.

En septembre 1913, le président Raymond Poincaré et son épouse entreprennent donc un voyage en automobile de 7 jours (dans une Rochet-Schneider 25 chevaux de 1913) de Limoges à Bergerac en passant par Guéret, Tulle et Brive,

On pourrait mettre en regard de ce recueil le compte-rendu paru dans la presse, où l'on apprend que l'accueil à Limoges fut des plus froids... (cf le Populaire du Centre, 10 septembre 1913).

cote : MAG.P LIM B4147/10 (Bfm Limoges)

-

En Limousin : (paysages et récits)

En Limousin : (paysages et récits) Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. En Limousin se présente comme un carnet de route offrant une traversée des sites les plus spectaculaires de la contrée. On y voit également des portraits d'hommes rudes qui répond à celle des paysages. Enfin, c'est grâce à ses dessins et à ses écrits que sont parvenues jusqu'à nous les traditions populaires de la Corrèze. Il a su transmettre le culte des fontaines et faire vivre à ses lecteurs les pratiques des magiciens et des sorciers de la Corrèze.

cote : MAG.P LIM G29 (Bfm Limoges)

-

Dictionnaire de langue limousine

Dictionnaire de langue limousine Religieux de la congrégation de Saint-Maur, Léonard Duclou (Limoges, 1703 ; Solignac, 1782) a séjourné à l'abbaye de Meymac et au prieuré de Saint-Angel en Haute-Corrèze. Sans doute est-ce ce qui l'a poussé à recueillir dans ce Dictionnaire de la langue limousine les mots en usage à la fin du XVIIIe siècle et à les orthographier de manière à en faire connaître la prononciation. Passionné d'étymologie comme les érudits de son temps, il a tenté de trouver aux mots un lien avec le latin, le grec, voire l'allemand, le celte ou le breton.

Ce manuscrit existe en deux exemplaires. L'un, daté de 1774, est dans une collection particulière. Celui de la Bfm (Ms 136) composé de 181 feuillets porte la date de 1779. Il s'arrête à la lettre « v » mais comporte quelques ajouts manuscrits sur feuilles volantes. Le dictionnaire proprement dit occupe les 160 premiers feuillets auxquels s'ajoutent deux suppléments : les « termes en usage dans les villes d'Ussel, Maimac, Égletons, Saint-Angel et lieux circonvoisins » (30 p.) et les vieux mots limousins extraits de manuscrits des XIVe et XVe siècles (3 p.). À la fin du texte, se trouve le jugement du censeur royal – absent du manuscrit de 1774 – disant que ce travail, « fruit du zèle patriotique le plus louable et des connoissances utiles d'un savant bénédictin, a été composé dans la vue d'accélérer les progrès de la langue françoise, et de la rendre familière dans la province du Limousin ». L'exemplaire de la Bfm est accompagné d'un prospectus manuscrit, d'une autre main, présentant le Dictionnaire : l'auteur y déclare notamment avoir eu pour objet « d'être utile aux étrangers qui par leurs emplois […] sont obligés d'avoir relation avec des personnes qui ignorent presque absolument le françois ». Ce prospectus reprend en partie la préface de l'auteur qui précède le Dictionnaire.

Le prospectus joint à l'exemplaire de la Bfm est une version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8° ; pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968.

Sur la page de garde du manuscrit, une note de l'imprimeur Roméo Chapoulaud (1800-1890), datée d'avril 1825 donne les noms des anciens possesseurs et indique comment il lui est parvenu : il en a hérité de son oncle maternel Léonard Juge de Saint-Martin, un des frères de l'agronome Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et époux de Françoise Chapoulaud, sœur de son père l'imprimeur François (II) Chapoulaud. Jointe au manuscrit, sur une feuille, Roméo Chapoulaud explique comment il a failli ne pas le récupérer après l'avoir prêté pour servir à l'édition des poésies occitanes de l'abbé François Richard (1733-1814) sortie des presses Chapoulaud en 1824.

cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

-

Vue prise du Sablard

Vue prise du Sablard Vue depuis ce qu’on nomme aujourd’hui la rue de Soudanas, sur la commune de Panazol, en dessous du Sablard.

Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins.

cote : 3F91 (Bfm Limoges)

-

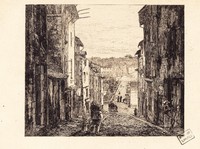

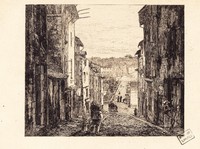

Rue du Pont Saint-Étienne

Rue du Pont Saint-Étienne La rue qui porte le nom du pont sur lequel elle débouche est l'une des quelques rues préservées de ce quartier historique de la ville.

Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins.

cote : 3F90 (Bfm Limoges)

-

Le Bournazeau (commune du Palais-sur-Vienne)

Le Bournazeau (commune du Palais-sur-Vienne) Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins.

cote : 3FI88

(Bfm Limoges)

-

Fonds JeanJean (cartes postales et correspondance des années 1900 à 1940)

Fonds JeanJean (cartes postales et correspondance des années 1900 à 1940) Le Fonds Jeanjean, quoiqu'il occupe une place modeste dans les rayonnages de la bibliothèque universitaire de Limoges, n'en constitue pas moins une collection remarquable et originale : 640 cartes postales des années 1900 à 1940 (majoritairement 1914-1918) ont été soigneusement recueillies dans un album par leur propriétaire, Simon Jeanjean. Puis quelque peu oubliés jusqu'à être retrouvés dans un grenier entre autres archives familiales. C'est un objet complexe et passionnant, puisque le verso, caché, de ces cartes, renferme une riche correspondance sous forme de textes journaliers souvent brefs. Tout un puzzle à reconstituer.

-

Moulin Richard, alias Moulin Burli, près de Condat.

Moulin Richard, alias Moulin Burli, près de Condat. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins.

cote : 3FI7 (Bfm Limoges)

Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze, on peut constater un goût pour le merveilleux et le spectaculaire, accentué par l'orientation de la revue pour laquelle il écrit, Le Tour du monde. On lui demande de l'exotique.Il présente des guérisseurs dans des pratiques étranges. La scène du forgeron Chazal qui martèle la rate est éloquente : sans les explications de Vuillier cette scène parait effrayante. Chez Vuillier le dessin est indissociable du texte. Il donne l'ambiance et l'émotion à la scène. Les rendus des gestes sont aussi précis, tant dans le trait que dans le commentaire. Au final, Les récits de rencontres de Vuillier avec ces guérisseurs sont de précieux témoignages des croyances et coutumes du Bas-limousin. cote : MAG.P LIM G28 (Bfm Limoges)

Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze, on peut constater un goût pour le merveilleux et le spectaculaire, accentué par l'orientation de la revue pour laquelle il écrit, Le Tour du monde. On lui demande de l'exotique.Il présente des guérisseurs dans des pratiques étranges. La scène du forgeron Chazal qui martèle la rate est éloquente : sans les explications de Vuillier cette scène parait effrayante. Chez Vuillier le dessin est indissociable du texte. Il donne l'ambiance et l'émotion à la scène. Les rendus des gestes sont aussi précis, tant dans le trait que dans le commentaire. Au final, Les récits de rencontres de Vuillier avec ces guérisseurs sont de précieux témoignages des croyances et coutumes du Bas-limousin. cote : MAG.P LIM G28 (Bfm Limoges) Cul de sac près de la rue du Masgoulet Dominant le quartier du Naveix, rive droite, la rue du Masgoulet avait une importance capitale pour les nombreux habitants qui la peuplaient : c’est elle qui séparait ces Ponticauds du reste de la ville, qui délimitait leur quartier. A partir de 1947, le Masgoulet vit s’installer plusieurs prêtres ouvriers, dont Henri Chartreux fut le pionnier. Ces curés d’un nouveau genre furent rapidement adoptés et chéris par le peuple des Ponts. La rue du Masgoulet fut totalement remaniée lorsque ses maisons furent détruites avec le reste du Naveix, dans les années 1970. cote : 9Fi502/16 (Bfm Limoges)

Cul de sac près de la rue du Masgoulet Dominant le quartier du Naveix, rive droite, la rue du Masgoulet avait une importance capitale pour les nombreux habitants qui la peuplaient : c’est elle qui séparait ces Ponticauds du reste de la ville, qui délimitait leur quartier. A partir de 1947, le Masgoulet vit s’installer plusieurs prêtres ouvriers, dont Henri Chartreux fut le pionnier. Ces curés d’un nouveau genre furent rapidement adoptés et chéris par le peuple des Ponts. La rue du Masgoulet fut totalement remaniée lorsque ses maisons furent détruites avec le reste du Naveix, dans les années 1970. cote : 9Fi502/16 (Bfm Limoges) Homme debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/38 (Bfm Limoges)

Homme debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/38 (Bfm Limoges) La rue de la Boucherie partie haute Vue de la rue de la Boucherie depuis la rue Lansecot. La rue de la Boucherie affiche ses pièces de viande fraiche, disposées sur tables et bancs, pendues aux crocs et cordes. Le pavé gardera sa teinte rouge sang plusieurs années après la disparition des bouchers. cote : 9FI502/14 (Bfm limoges)

La rue de la Boucherie partie haute Vue de la rue de la Boucherie depuis la rue Lansecot. La rue de la Boucherie affiche ses pièces de viande fraiche, disposées sur tables et bancs, pendues aux crocs et cordes. Le pavé gardera sa teinte rouge sang plusieurs années après la disparition des bouchers. cote : 9FI502/14 (Bfm limoges) Pont Saint-Étienne et quartier de l'Abbessaille Cette vue du pont Saint-Étienne, de l'Abbessaille et de la cathédrale de Limoges est un modèle "iconique" forgé par les illustrateurs au début du 19e siècle. Ce point du vue amplifié par les photographes finit par incarner la ville de Limoges au 20e siècle. Mais ici le point de vue est un peu différent, puisque le photographe se place à la sortie du pont et non pas plus loin, au bord de l'eau. cote : 9Fi502/12 (Bfm Limoges)

Pont Saint-Étienne et quartier de l'Abbessaille Cette vue du pont Saint-Étienne, de l'Abbessaille et de la cathédrale de Limoges est un modèle "iconique" forgé par les illustrateurs au début du 19e siècle. Ce point du vue amplifié par les photographes finit par incarner la ville de Limoges au 20e siècle. Mais ici le point de vue est un peu différent, puisque le photographe se place à la sortie du pont et non pas plus loin, au bord de l'eau. cote : 9Fi502/12 (Bfm Limoges) La Vienne près du Pont de chemin de fer, près de la carrière Ardant Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9Fi502/39 (Bfm Limoges)

La Vienne près du Pont de chemin de fer, près de la carrière Ardant Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. Avec Audiguet, Limoges devient paysage photographique. cote : 9Fi502/39 (Bfm Limoges) Cuisinière au barbichet debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/35 (Bfm Limoges)

Cuisinière au barbichet debout Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/35 (Bfm Limoges) Cuisinière au barbichet assise Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/37 (Bfm Limoges)

Cuisinière au barbichet assise Jean-Baptiste Audiguet (1811-1897) est un des pionniers de la photographie professionnelle à Limoges. Né à Bellac dans un milieu modeste, il se lance dans la photographie à la fin des années 1850 et devient le grand portraitiste de la société limougeaude du Second Empire et de la Troisième République. C'est aussi le premier photographe connu à proposer des vues de la ville et de ses alentours, avec une parfaite maîtrise de la composition et une sensibilité esthétique surprenante. cote : 9Fi502/37 (Bfm Limoges) Psautier-heures à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges Ce psautier-livre d'heures est à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges, dont la dédicace est marquée au 2 janvier dans le calendrier. S'y trouvent également un grand nombre de fêtes locales et régionales attestant l'usage limougeaud : celles d'évêques de la ville (fête et translation de Saint-Martial, qualifié d'apôtre, de Saint-Aurélien, Asclèpe, Sadre [Cessator], etc.), de saints du diocèse comme Martin martyr de Brive, voire d'événements touchant la ville (Libération de Limoges au 27 août, et victoire sur les Normands le 12 du même mois). Ce que corrobore également l'usage de l'office des défunts (f. 157-163) et du petit office de la Vierge (f. 165-190v), de même que les saints invoqués dans les litanies (f. 149v-157). Parchemin 230 feuilles, 130 x 90 mm. Réclames au verso des f. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 126, 136, 146, 154, 172, 180, 188, 196, 204, 212, 222. Piqûres. Initiales parties bleues et or, filigranées de rouge et de noir, ou simplement dorées à filigrane noir, hautes de 3 à 4 lignes (division fériale du psautier aux f. 9, 28, 41, 53, 65, 80, 94, 109 ; et début petit office de la Vierge au f. 165) ; lettres de couleur hautes de 2 lignes (début des psaumes) et d'une ligne (versets) : 3 encres : noires bleues, rouge initiales filigranées or et azur ; Note "Ce manuscrit a été donné a la bibliothèque de Brive par Monsieur Seseau (Péseau) négociant le 1er janvier 1835 (ou 1735?)" La mention de Saint-Bonaventure, canonisé en 1482, dans les litanies (f. 151v) et dans l'intitulé de l' office abrégé de la Croix (f. 191), permet de dater le manuscrit après cette date, sans doute peu avant la fin du xve siècle. cote : P 1 1-1 (Médiathèque centrale de Brive)

Psautier-heures à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges Ce psautier-livre d'heures est à l'usage des églises Saint-Michel et Saint-Pierre de Limoges, dont la dédicace est marquée au 2 janvier dans le calendrier. S'y trouvent également un grand nombre de fêtes locales et régionales attestant l'usage limougeaud : celles d'évêques de la ville (fête et translation de Saint-Martial, qualifié d'apôtre, de Saint-Aurélien, Asclèpe, Sadre [Cessator], etc.), de saints du diocèse comme Martin martyr de Brive, voire d'événements touchant la ville (Libération de Limoges au 27 août, et victoire sur les Normands le 12 du même mois). Ce que corrobore également l'usage de l'office des défunts (f. 157-163) et du petit office de la Vierge (f. 165-190v), de même que les saints invoqués dans les litanies (f. 149v-157). Parchemin 230 feuilles, 130 x 90 mm. Réclames au verso des f. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 126, 136, 146, 154, 172, 180, 188, 196, 204, 212, 222. Piqûres. Initiales parties bleues et or, filigranées de rouge et de noir, ou simplement dorées à filigrane noir, hautes de 3 à 4 lignes (division fériale du psautier aux f. 9, 28, 41, 53, 65, 80, 94, 109 ; et début petit office de la Vierge au f. 165) ; lettres de couleur hautes de 2 lignes (début des psaumes) et d'une ligne (versets) : 3 encres : noires bleues, rouge initiales filigranées or et azur ; Note "Ce manuscrit a été donné a la bibliothèque de Brive par Monsieur Seseau (Péseau) négociant le 1er janvier 1835 (ou 1735?)" La mention de Saint-Bonaventure, canonisé en 1482, dans les litanies (f. 151v) et dans l'intitulé de l' office abrégé de la Croix (f. 191), permet de dater le manuscrit après cette date, sans doute peu avant la fin du xve siècle. cote : P 1 1-1 (Médiathèque centrale de Brive) Eglise d'Ahun extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Eglise d'Ahun extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. Château de Guéret extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Plusieurs vues du château de Guéret, anciennement hôtel des Moneyroux, actuel siège du Conseil Général de la Creuse. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ). Les dessins sont au crayon surtout, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Château de Guéret extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Plusieurs vues du château de Guéret, anciennement hôtel des Moneyroux, actuel siège du Conseil Général de la Creuse. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ). Les dessins sont au crayon surtout, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. Eglise de Bourganeuf extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Eglise de Bourganeuf extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. Voyage touristique de Mr. le Président de la République : septembre 1913, Limousin, Marche, Quercy, Périgord Sous la Troisième République, la pratique du voyage de propagande républicaine en province obéit à un rituel savamment organisé. ces voyages sont l'occasion de mise en scènes joyeuses et ritualisées. En 1913, Raymond Poincaré fraîchement élu président de la République décide de faire le tour des provinces du Centre, sous l'influence de Henry de Jouvenel, alors président du syndicat d'initiative du Limousin-Périgord-Quercy. Ce voyage prend alors des accents touristiques, comme en témoigne ce recueil. En septembre 1913, le président Raymond Poincaré et son épouse entreprennent donc un voyage en automobile de 7 jours (dans une Rochet-Schneider 25 chevaux de 1913) de Limoges à Bergerac en passant par Guéret, Tulle et Brive, On pourrait mettre en regard de ce recueil le compte-rendu paru dans la presse, où l'on apprend que l'accueil à Limoges fut des plus froids... (cf le Populaire du Centre, 10 septembre 1913). cote : MAG.P LIM B4147/10 (Bfm Limoges)

Voyage touristique de Mr. le Président de la République : septembre 1913, Limousin, Marche, Quercy, Périgord Sous la Troisième République, la pratique du voyage de propagande républicaine en province obéit à un rituel savamment organisé. ces voyages sont l'occasion de mise en scènes joyeuses et ritualisées. En 1913, Raymond Poincaré fraîchement élu président de la République décide de faire le tour des provinces du Centre, sous l'influence de Henry de Jouvenel, alors président du syndicat d'initiative du Limousin-Périgord-Quercy. Ce voyage prend alors des accents touristiques, comme en témoigne ce recueil. En septembre 1913, le président Raymond Poincaré et son épouse entreprennent donc un voyage en automobile de 7 jours (dans une Rochet-Schneider 25 chevaux de 1913) de Limoges à Bergerac en passant par Guéret, Tulle et Brive, On pourrait mettre en regard de ce recueil le compte-rendu paru dans la presse, où l'on apprend que l'accueil à Limoges fut des plus froids... (cf le Populaire du Centre, 10 septembre 1913). cote : MAG.P LIM B4147/10 (Bfm Limoges) En Limousin : (paysages et récits) Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. En Limousin se présente comme un carnet de route offrant une traversée des sites les plus spectaculaires de la contrée. On y voit également des portraits d'hommes rudes qui répond à celle des paysages. Enfin, c'est grâce à ses dessins et à ses écrits que sont parvenues jusqu'à nous les traditions populaires de la Corrèze. Il a su transmettre le culte des fontaines et faire vivre à ses lecteurs les pratiques des magiciens et des sorciers de la Corrèze. cote : MAG.P LIM G29 (Bfm Limoges)

En Limousin : (paysages et récits) Gaston Vuillier, dessinateur, voyageur et ethnographe, a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXe siècle, en particulier Le Tour du Monde. Après une longue carrière de voyageur (Andorre, la Tunisie, iles de la Méditerranée...), il se fixe en Limousin en 1892 au petit village corrézien de Gimel où il passe la fin de sa vie. En Limousin se présente comme un carnet de route offrant une traversée des sites les plus spectaculaires de la contrée. On y voit également des portraits d'hommes rudes qui répond à celle des paysages. Enfin, c'est grâce à ses dessins et à ses écrits que sont parvenues jusqu'à nous les traditions populaires de la Corrèze. Il a su transmettre le culte des fontaines et faire vivre à ses lecteurs les pratiques des magiciens et des sorciers de la Corrèze. cote : MAG.P LIM G29 (Bfm Limoges) Dictionnaire de langue limousine Religieux de la congrégation de Saint-Maur, Léonard Duclou (Limoges, 1703 ; Solignac, 1782) a séjourné à l'abbaye de Meymac et au prieuré de Saint-Angel en Haute-Corrèze. Sans doute est-ce ce qui l'a poussé à recueillir dans ce Dictionnaire de la langue limousine les mots en usage à la fin du XVIIIe siècle et à les orthographier de manière à en faire connaître la prononciation. Passionné d'étymologie comme les érudits de son temps, il a tenté de trouver aux mots un lien avec le latin, le grec, voire l'allemand, le celte ou le breton. Ce manuscrit existe en deux exemplaires. L'un, daté de 1774, est dans une collection particulière. Celui de la Bfm (Ms 136) composé de 181 feuillets porte la date de 1779. Il s'arrête à la lettre « v » mais comporte quelques ajouts manuscrits sur feuilles volantes. Le dictionnaire proprement dit occupe les 160 premiers feuillets auxquels s'ajoutent deux suppléments : les « termes en usage dans les villes d'Ussel, Maimac, Égletons, Saint-Angel et lieux circonvoisins » (30 p.) et les vieux mots limousins extraits de manuscrits des XIVe et XVe siècles (3 p.). À la fin du texte, se trouve le jugement du censeur royal – absent du manuscrit de 1774 – disant que ce travail, « fruit du zèle patriotique le plus louable et des connoissances utiles d'un savant bénédictin, a été composé dans la vue d'accélérer les progrès de la langue françoise, et de la rendre familière dans la province du Limousin ». L'exemplaire de la Bfm est accompagné d'un prospectus manuscrit, d'une autre main, présentant le Dictionnaire : l'auteur y déclare notamment avoir eu pour objet « d'être utile aux étrangers qui par leurs emplois […] sont obligés d'avoir relation avec des personnes qui ignorent presque absolument le françois ». Ce prospectus reprend en partie la préface de l'auteur qui précède le Dictionnaire. Le prospectus joint à l'exemplaire de la Bfm est une version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8° ; pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. Sur la page de garde du manuscrit, une note de l'imprimeur Roméo Chapoulaud (1800-1890), datée d'avril 1825 donne les noms des anciens possesseurs et indique comment il lui est parvenu : il en a hérité de son oncle maternel Léonard Juge de Saint-Martin, un des frères de l'agronome Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et époux de Françoise Chapoulaud, sœur de son père l'imprimeur François (II) Chapoulaud. Jointe au manuscrit, sur une feuille, Roméo Chapoulaud explique comment il a failli ne pas le récupérer après l'avoir prêté pour servir à l'édition des poésies occitanes de l'abbé François Richard (1733-1814) sortie des presses Chapoulaud en 1824. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

Dictionnaire de langue limousine Religieux de la congrégation de Saint-Maur, Léonard Duclou (Limoges, 1703 ; Solignac, 1782) a séjourné à l'abbaye de Meymac et au prieuré de Saint-Angel en Haute-Corrèze. Sans doute est-ce ce qui l'a poussé à recueillir dans ce Dictionnaire de la langue limousine les mots en usage à la fin du XVIIIe siècle et à les orthographier de manière à en faire connaître la prononciation. Passionné d'étymologie comme les érudits de son temps, il a tenté de trouver aux mots un lien avec le latin, le grec, voire l'allemand, le celte ou le breton. Ce manuscrit existe en deux exemplaires. L'un, daté de 1774, est dans une collection particulière. Celui de la Bfm (Ms 136) composé de 181 feuillets porte la date de 1779. Il s'arrête à la lettre « v » mais comporte quelques ajouts manuscrits sur feuilles volantes. Le dictionnaire proprement dit occupe les 160 premiers feuillets auxquels s'ajoutent deux suppléments : les « termes en usage dans les villes d'Ussel, Maimac, Égletons, Saint-Angel et lieux circonvoisins » (30 p.) et les vieux mots limousins extraits de manuscrits des XIVe et XVe siècles (3 p.). À la fin du texte, se trouve le jugement du censeur royal – absent du manuscrit de 1774 – disant que ce travail, « fruit du zèle patriotique le plus louable et des connoissances utiles d'un savant bénédictin, a été composé dans la vue d'accélérer les progrès de la langue françoise, et de la rendre familière dans la province du Limousin ». L'exemplaire de la Bfm est accompagné d'un prospectus manuscrit, d'une autre main, présentant le Dictionnaire : l'auteur y déclare notamment avoir eu pour objet « d'être utile aux étrangers qui par leurs emplois […] sont obligés d'avoir relation avec des personnes qui ignorent presque absolument le françois ». Ce prospectus reprend en partie la préface de l'auteur qui précède le Dictionnaire. Le prospectus joint à l'exemplaire de la Bfm est une version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8° ; pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. Sur la page de garde du manuscrit, une note de l'imprimeur Roméo Chapoulaud (1800-1890), datée d'avril 1825 donne les noms des anciens possesseurs et indique comment il lui est parvenu : il en a hérité de son oncle maternel Léonard Juge de Saint-Martin, un des frères de l'agronome Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et époux de Françoise Chapoulaud, sœur de son père l'imprimeur François (II) Chapoulaud. Jointe au manuscrit, sur une feuille, Roméo Chapoulaud explique comment il a failli ne pas le récupérer après l'avoir prêté pour servir à l'édition des poésies occitanes de l'abbé François Richard (1733-1814) sortie des presses Chapoulaud en 1824. cote : Ms 136 (Bfm Limoges) Vue prise du Sablard Vue depuis ce qu’on nomme aujourd’hui la rue de Soudanas, sur la commune de Panazol, en dessous du Sablard. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3F91 (Bfm Limoges)

Vue prise du Sablard Vue depuis ce qu’on nomme aujourd’hui la rue de Soudanas, sur la commune de Panazol, en dessous du Sablard. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3F91 (Bfm Limoges) Rue du Pont Saint-Étienne La rue qui porte le nom du pont sur lequel elle débouche est l'une des quelques rues préservées de ce quartier historique de la ville. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3F90 (Bfm Limoges)

Rue du Pont Saint-Étienne La rue qui porte le nom du pont sur lequel elle débouche est l'une des quelques rues préservées de ce quartier historique de la ville. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortiste, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3F90 (Bfm Limoges) Le Bournazeau (commune du Palais-sur-Vienne) Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3FI88 (Bfm Limoges)

Le Bournazeau (commune du Palais-sur-Vienne) Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3FI88 (Bfm Limoges) Fonds JeanJean (cartes postales et correspondance des années 1900 à 1940) Le Fonds Jeanjean, quoiqu'il occupe une place modeste dans les rayonnages de la bibliothèque universitaire de Limoges, n'en constitue pas moins une collection remarquable et originale : 640 cartes postales des années 1900 à 1940 (majoritairement 1914-1918) ont été soigneusement recueillies dans un album par leur propriétaire, Simon Jeanjean. Puis quelque peu oubliés jusqu'à être retrouvés dans un grenier entre autres archives familiales. C'est un objet complexe et passionnant, puisque le verso, caché, de ces cartes, renferme une riche correspondance sous forme de textes journaliers souvent brefs. Tout un puzzle à reconstituer.

Fonds JeanJean (cartes postales et correspondance des années 1900 à 1940) Le Fonds Jeanjean, quoiqu'il occupe une place modeste dans les rayonnages de la bibliothèque universitaire de Limoges, n'en constitue pas moins une collection remarquable et originale : 640 cartes postales des années 1900 à 1940 (majoritairement 1914-1918) ont été soigneusement recueillies dans un album par leur propriétaire, Simon Jeanjean. Puis quelque peu oubliés jusqu'à être retrouvés dans un grenier entre autres archives familiales. C'est un objet complexe et passionnant, puisque le verso, caché, de ces cartes, renferme une riche correspondance sous forme de textes journaliers souvent brefs. Tout un puzzle à reconstituer. Moulin Richard, alias Moulin Burli, près de Condat. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3FI7 (Bfm Limoges)

Moulin Richard, alias Moulin Burli, près de Condat. Charles Giroux est né à Limoges. Régulièrement exposé aux Salons parisiens entre 1880 et 1910, il est membre de la Société Française des amis des arts, ainsi que sociétaire des Artistes français. Aquafortisite, ses travaux les plus connus sont des gravures d'interprétation. Charles Giroux a également réalisé un ensemble d'estampes représentant les paysages limousins. cote : 3FI7 (Bfm Limoges)