Contenus

Recherche en texte intégral

creuse

-

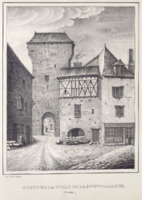

Guéret extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Guéret extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 -

Temple druidique Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Temple druidique Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Vue générale du choeur de la cathédrale de Limoges Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Vue générale du choeur de la cathédrale de Limoges Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Escalier d'une ancienne habitation des Templiers Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Escalier d'une ancienne habitation des Templiers Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Restes de l'ancien cloître des Templiers Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Restes de l'ancien cloître des Templiers Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

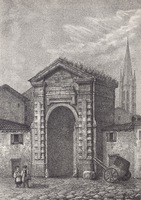

Vue de la Porte Tourny à Limoges Jean-Baptiste Tripon (1801-1878), imprimeur-lithographe à Limoges, est connu pour ses représentations parfois extravagantes de monuments limousins. Cette fois, il semble avoir représenté assez fidèlement cette porte de la ville, qui porte le nom de l’intendant qui la fit bâtir en 1743, en remplacement de l’ancienne porte Mireboeuf. La Porte Tourny est démolie en 1873 et laisse son nom à la rue sur laquelle elle ouvrait. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin" (cote : MAG.P LIM 33272/2)

Vue de la Porte Tourny à Limoges Jean-Baptiste Tripon (1801-1878), imprimeur-lithographe à Limoges, est connu pour ses représentations parfois extravagantes de monuments limousins. Cette fois, il semble avoir représenté assez fidèlement cette porte de la ville, qui porte le nom de l’intendant qui la fit bâtir en 1743, en remplacement de l’ancienne porte Mireboeuf. La Porte Tourny est démolie en 1873 et laisse son nom à la rue sur laquelle elle ouvrait. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin" (cote : MAG.P LIM 33272/2) -

Ruines de l'abbaye de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Ruines de l'abbaye de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Tour de Chalus Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Tour de Chalus Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Eglise de la Souterraine Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Eglise de la Souterraine Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Eglise de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Eglise de Saint-Junien Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Fanals funéraires Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ces fanals, ou lanternes des morts sont une singularité architecturale des régions de Poitou , Limousin et Saintonge. Il n'en reste que vingt-six édifiées dans les cimetières, souvent déplacées à proximité de l'église. On sait toutefois peu de choses sur leur usage médiéval précis. On peut supposer que ces lanternes, par la lumière qu’elles peuvent diffuser dans la nuit du cimetière représentaient une protection pour les morts comme pour les vivants. Leur zone de diffusion correspond à une région où le cimetière possède une longue tradition de protection juridique, réactualisée par le mouvement de la Paix de Dieu. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Fanals funéraires Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ces fanals, ou lanternes des morts sont une singularité architecturale des régions de Poitou , Limousin et Saintonge. Il n'en reste que vingt-six édifiées dans les cimetières, souvent déplacées à proximité de l'église. On sait toutefois peu de choses sur leur usage médiéval précis. On peut supposer que ces lanternes, par la lumière qu’elles peuvent diffuser dans la nuit du cimetière représentaient une protection pour les morts comme pour les vivants. Leur zone de diffusion correspond à une région où le cimetière possède une longue tradition de protection juridique, réactualisée par le mouvement de la Paix de Dieu. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Porte de la ville de la Souterraine Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Porte de la ville de la Souterraine Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Les Arènes de Tintignac Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Situé près de Tulle, longtemps laissé à l'abandon, le site de Tintignac est cité en 1838 par Mérimée dans ses notes de voyage. Il est constitué de plusieurs édifices monumentaux dont un théâtre, et une construction en hémicycle aux sols et aux murs revêtus de marbre. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Les Arènes de Tintignac Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Situé près de Tulle, longtemps laissé à l'abandon, le site de Tintignac est cité en 1838 par Mérimée dans ses notes de voyage. Il est constitué de plusieurs édifices monumentaux dont un théâtre, et une construction en hémicycle aux sols et aux murs revêtus de marbre. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Chapelle de la Visitation, Limoges Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Située rue François Chénieux à Limoges, cette chapelle fut érigée en 1775, lors de la construction du couvent des Visitandines. Elle est occupée par les religieuses jusqu'à la Révolution. Elle est est alors transformée en tribunal révolutionnaire puis civil, avant d'abriter une pharmacie puis une infirmerie pendant la guerre de 1914/1918. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Chapelle de la Visitation, Limoges Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Située rue François Chénieux à Limoges, cette chapelle fut érigée en 1775, lors de la construction du couvent des Visitandines. Elle est occupée par les religieuses jusqu'à la Révolution. Elle est est alors transformée en tribunal révolutionnaire puis civil, avant d'abriter une pharmacie puis une infirmerie pendant la guerre de 1914/1918. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

L'Ouvrier guérétois : chanson populaire par les auteurs de la chanson" Le Maçon de la Creuse". Sur l'air du Bohémien parisien. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges)

L'Ouvrier guérétois : chanson populaire par les auteurs de la chanson" Le Maçon de la Creuse". Sur l'air du Bohémien parisien. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges) -

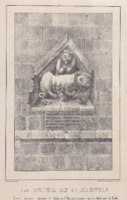

La Chiche de Saint-Martial Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon figure un bas-relief disparu représentant une figure accroupie pressant avec 2 boules en guise de mains, une lionne couchée allaitant trois lionceaux. Ce bas -relief, appelée vulgairement "chiche", c'est-à-dire chienne en "patois", précise-t-il, était dans la muraille de l'abbaye Saint-Martial et perpétuait le souvenir de la rage et de la victoire écrasante de Pépin le bref (la figure accroupie) écrasant l'Aquitaine, Waifre, duc d'Aquitaine et ses frères, les trois lionceaux. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

La Chiche de Saint-Martial Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". Jean-Baptiste Tripon figure un bas-relief disparu représentant une figure accroupie pressant avec 2 boules en guise de mains, une lionne couchée allaitant trois lionceaux. Ce bas -relief, appelée vulgairement "chiche", c'est-à-dire chienne en "patois", précise-t-il, était dans la muraille de l'abbaye Saint-Martial et perpétuait le souvenir de la rage et de la victoire écrasante de Pépin le bref (la figure accroupie) écrasant l'Aquitaine, Waifre, duc d'Aquitaine et ses frères, les trois lionceaux. Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

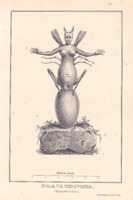

Idole de Ghrovinna J.B. Tripon réalise "fidèlement" précise-t-il, le dessin d'une statue gauloise d'après le récit d'un manuscrit du IIe siècle, rapporté par M. Allou, qui le tenait lui même de M. Beaumesnil et qui en aurait vu une copie similaire place Tourny en 1747... Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Idole de Ghrovinna J.B. Tripon réalise "fidèlement" précise-t-il, le dessin d'une statue gauloise d'après le récit d'un manuscrit du IIe siècle, rapporté par M. Allou, qui le tenait lui même de M. Beaumesnil et qui en aurait vu une copie similaire place Tourny en 1747... Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare. Les érudits du XIXe siècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Vie de Saint Valéric sous titre : " La vie de Saint-Valéric, patron de la paroisse de Saint Vaulry en Creuse, d'après les ouvrages manuscrits ou imprimés des auteurs anciens et modernes, accompagnée de réflexions philosophiques et religieuses par l'Abbé L. J. Rouzier." cote : FPL 255 ROU ( BM du Grand Gueret)

Vie de Saint Valéric sous titre : " La vie de Saint-Valéric, patron de la paroisse de Saint Vaulry en Creuse, d'après les ouvrages manuscrits ou imprimés des auteurs anciens et modernes, accompagnée de réflexions philosophiques et religieuses par l'Abbé L. J. Rouzier." cote : FPL 255 ROU ( BM du Grand Gueret) -

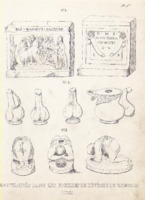

Objets trouvés dans les fouilles de l'Evêché de Limoges, [Erotiques ] 1. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". JB Tripon auteur de ces dessins érotiques s'explique : "lors de la démolition de l'Evêché [de Limoges] en 1759, on découvrit plusieurs objets très curieux mais dont quelques uns étaient d'une obscénité révoltante, ce qui engagea Monseigneur d'Argentré, évêque, de les faire briser. Beaumesnil obtint la permission d'en dessiner mais ces dessins oont été perdus [...] Quelques uns de ces monuments avaient pu faire partie d'un ancien temple à Priape, force créatrice de la Nature. Les emblèmes qui dans l'état actuel de nos moeurs nous semble le délire de la dépravation n'étaient peut-être que l'expression d'un sentiment pieux et de l'espérance en l'immortalité. JB Tripon précise enfin : "tout en publiant ces dessins qui nous semblent d'un intérêt hautement puissant, par une réserve facile à comprendre, nous avons cru devoir interrompre l'ordre de pagination, afin qu'il fût facultatif à nos souscripteurs d'élaguer de l'ouvrage ces deux livraisons ." Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare (en raison de ces images érotiques) . Les érudits du XIXesiècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Objets trouvés dans les fouilles de l'Evêché de Limoges, [Erotiques ] 1. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". JB Tripon auteur de ces dessins érotiques s'explique : "lors de la démolition de l'Evêché [de Limoges] en 1759, on découvrit plusieurs objets très curieux mais dont quelques uns étaient d'une obscénité révoltante, ce qui engagea Monseigneur d'Argentré, évêque, de les faire briser. Beaumesnil obtint la permission d'en dessiner mais ces dessins oont été perdus [...] Quelques uns de ces monuments avaient pu faire partie d'un ancien temple à Priape, force créatrice de la Nature. Les emblèmes qui dans l'état actuel de nos moeurs nous semble le délire de la dépravation n'étaient peut-être que l'expression d'un sentiment pieux et de l'espérance en l'immortalité. JB Tripon précise enfin : "tout en publiant ces dessins qui nous semblent d'un intérêt hautement puissant, par une réserve facile à comprendre, nous avons cru devoir interrompre l'ordre de pagination, afin qu'il fût facultatif à nos souscripteurs d'élaguer de l'ouvrage ces deux livraisons ." Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare (en raison de ces images érotiques) . Les érudits du XIXesiècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2 -

Objets trouvés dans les fouilles de l'Evêché de Limoges, [Erotiques ] 2. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". JB Tripon auteur de ces dessins érotiques s'explique : "lors de la démolition de l'Evêché [de Limoges] en 1759, on découvrit plusieurs objets très curieux mais dont quelques uns étaient d'une obscénité révoltante, ce qui engagea Monseigneur d'Argentré, évêque, de les faire briser. Beaumesnil obtint la permission d'en dessiner mais ces dessins oont été perdus [...] Quelques uns de ces monuments avaient pu faire partie d'un ancien temple à Priape, force créatrice de la Nature. Les emblèmes qui dans l'état actuel de nos moeurs nous semble le délire de la dépravation n'étaient peut-être que l'expression d'un sentiment pieux et de l'espérance en l'immortalité. JB Tripon précise enfin : "tout en publiant ces dessins qui nous semblent d'un intérêt hautement puissant, par une réserve facile à comprendre, nous avons cru devoir interrompre l'ordre de pagination, afin qu'il fût facultatif à nos souscripteurs d'élaguer de l'ouvrage ces deux livraisons ." Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare (en raison de ces images érotiques) . Les érudits du XIXesiècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2

Objets trouvés dans les fouilles de l'Evêché de Limoges, [Erotiques ] 2. Gravure extraite de l' "Historique monumental de l'ancienne province du Limousin". JB Tripon auteur de ces dessins érotiques s'explique : "lors de la démolition de l'Evêché [de Limoges] en 1759, on découvrit plusieurs objets très curieux mais dont quelques uns étaient d'une obscénité révoltante, ce qui engagea Monseigneur d'Argentré, évêque, de les faire briser. Beaumesnil obtint la permission d'en dessiner mais ces dessins oont été perdus [...] Quelques uns de ces monuments avaient pu faire partie d'un ancien temple à Priape, force créatrice de la Nature. Les emblèmes qui dans l'état actuel de nos moeurs nous semble le délire de la dépravation n'étaient peut-être que l'expression d'un sentiment pieux et de l'espérance en l'immortalité. JB Tripon précise enfin : "tout en publiant ces dessins qui nous semblent d'un intérêt hautement puissant, par une réserve facile à comprendre, nous avons cru devoir interrompre l'ordre de pagination, afin qu'il fût facultatif à nos souscripteurs d'élaguer de l'ouvrage ces deux livraisons ." Ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers, Jean-Baptiste Tripon s'installe imprimeur-lithographe à Limoges. Son ouvrage majeur est celui-ci. Imprimé en plusieurs livraisons, l'exemplaire original de 1837 est devenu rare (en raison de ces images érotiques) . Les érudits du XIXesiècle sont déjà très critiques sur son contenu. Alfred Leroux estime en 1888 que "c'est un fatras sans critique, une compilation lourde et terne". Il en demeure des lithographies parfois fantaisistes, voire divertissantes. cote : MAG.P LIM 33272/2