Contenus

Recherche en texte intégral

creuse

-

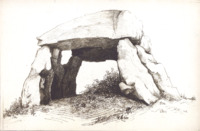

Dolmen extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Dolmen extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

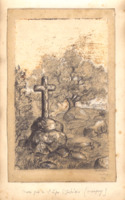

La croix de Maupuy extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

La croix de Maupuy extrait de "Creuse 1879-80", carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Cet historien et poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers chantant la Creuse, son humilité, sa simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Château de Brugnat extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Château de Brugnat extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Vernet, près de Guéret extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Vernet, près de Guéret extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

clocher de Peyrabout, église de Saint-Léger-le-Guérétois extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

clocher de Peyrabout, église de Saint-Léger-le-Guérétois extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

La Croix des Bois, Lardillier, Benevent extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

La Croix des Bois, Lardillier, Benevent extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Maupuy, la Peyroulade extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre.

Maupuy, la Peyroulade extrait de Creuse 1876-79 , carnet de croquis. Après une belle carrière dans la haute administration, Henri Hugon consacre sa retraite à l'érudition, essentiellement l'étude du Limousin. Membre de la société des sciences de la Creuse et celle du Limousin, il fournit d'innombrables études en particulier sur l'histoire de l'art et l'archéologie. On lui doit également deux recueils de vers dans lesquels il décrit les paysages de son Guéret natal avec toujours en toile de fond l'évocation de l'Histoire. Enfin, cet historien poète maniait également la plume à dessin et le pinceau. Il laisse des carnets de croquis conservés dans les archives personnelles de Robert Margerit (dont il était le beau-père), l'un daté de 1876 à 1879, l'autre de 1879-1880. Ses croquis empruntent les mêmes évocations que ses vers qui chantent la Creuse aimée, son humilité et simplicité, avec de nombreux repères de lieux historiques ou archéologiques. On y voit des paysages de la campagne creusoise, mais aussi des bâtiments (châteaux, églises), des ensembles plus modestes ( détails architecturaux, ... ) Les dessins sont au crayon, retravaillés parfois à la plume ou au lavis ocre. -

Anzême en Creuse Jean-Baptiste Boudeau a aussi photographié la Creuse, en particulier la commune d'Anzême, d'où provenait son père, Sylvain Boudeau né en 1849. Il y avait toujours de la famille, une tante paternelle Amélie et un oncle Pierre. La photographie montre le centre du bourg d'Anzême, la principale place avec, d'un côté, l’église paroissiale, de l'autre, un vieux chêne en dessous duquel se trouve René Boudeau. Personnage René Boudeau Boite 276 (bfm Limoges)

Anzême en Creuse Jean-Baptiste Boudeau a aussi photographié la Creuse, en particulier la commune d'Anzême, d'où provenait son père, Sylvain Boudeau né en 1849. Il y avait toujours de la famille, une tante paternelle Amélie et un oncle Pierre. La photographie montre le centre du bourg d'Anzême, la principale place avec, d'un côté, l’église paroissiale, de l'autre, un vieux chêne en dessous duquel se trouve René Boudeau. Personnage René Boudeau Boite 276 (bfm Limoges) -

Emile de Girardin. Député du dépt de la Creuse Porte en plus : "Supplément au Voleur n°5". Né à Paris en 1802, littérateur, célèbre publiciste, élu député de la Creuse le 21 juin 1834, siégea jusqu'en 1839, revint à la Chambre comme député du Tarn-et-Garonne le 9 juillet 1842, de nouveau élu par la Creuse le 30 mai 1846, siégea jusqu'en février 1848, réélu par le Bas-Rhin le 9 juin 1850, se consacra au journalisme sous l'Empire, rentra à la Chambre des députés en 1877 comme représentant du 9ème arrondissement de Paris, mort en cette ville le 27 avril 1881. cote : FP GIR 02 (Bfm Limoges)

Emile de Girardin. Député du dépt de la Creuse Porte en plus : "Supplément au Voleur n°5". Né à Paris en 1802, littérateur, célèbre publiciste, élu député de la Creuse le 21 juin 1834, siégea jusqu'en 1839, revint à la Chambre comme député du Tarn-et-Garonne le 9 juillet 1842, de nouveau élu par la Creuse le 30 mai 1846, siégea jusqu'en février 1848, réélu par le Bas-Rhin le 9 juin 1850, se consacra au journalisme sous l'Empire, rentra à la Chambre des députés en 1877 comme représentant du 9ème arrondissement de Paris, mort en cette ville le 27 avril 1881. cote : FP GIR 02 (Bfm Limoges) -

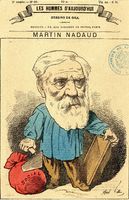

Martin Nadaud Caricature parue en une de la revue «Les hommes d'aujourd'hui», 3ème année, n°85. Né à Soubrebost (Creuse) le 17 novembre 1815, ouvrier maçon, député de la Creuse à l'Assemblée législative (13 mai 1849), proscrit au coup d'Etat, professeur de langue française en Angleterre, préfet de la Creuse (septembre 1870 – février 1871), conseiller municipal de Paris (25 juillet 1871), de nouveau député de la Creuse (20 février 1876 à 1889), questeur de la Chambre (1881-1889), retiré à la Martinèche, commune de Soubrebost. Cote : FP NAD 01 (Bfm Limoges)

Martin Nadaud Caricature parue en une de la revue «Les hommes d'aujourd'hui», 3ème année, n°85. Né à Soubrebost (Creuse) le 17 novembre 1815, ouvrier maçon, député de la Creuse à l'Assemblée législative (13 mai 1849), proscrit au coup d'Etat, professeur de langue française en Angleterre, préfet de la Creuse (septembre 1870 – février 1871), conseiller municipal de Paris (25 juillet 1871), de nouveau député de la Creuse (20 février 1876 à 1889), questeur de la Chambre (1881-1889), retiré à la Martinèche, commune de Soubrebost. Cote : FP NAD 01 (Bfm Limoges) -

Le bord de la Creuse à Gargilesse, promenade habituelle de Georges Sand cote : 2FI (Bfm Limoges)

Le bord de la Creuse à Gargilesse, promenade habituelle de Georges Sand cote : 2FI (Bfm Limoges) -

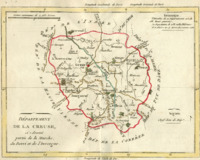

Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335

Département de la Creuse, ci-devant partie de la marche, du Berri et de l'Auvergne extrait de "Voyage dans les départemens (sic) de la France, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes : département de la Creuse", de Joseph Lavallée. cote : MAG.P LIM B1335 -

La descente, souvenir de la Creuse cote : 2FI13 (Bfm Limoges)

La descente, souvenir de la Creuse cote : 2FI13 (Bfm Limoges) -

Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. "Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. Diligemment et fidellement corrigé et annoté de plusieurs decisions et arrests, Par Messire Charles du Moulin,... Avec le procez verbal. Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. L'édition présentée ici est celle de Charles Du Moulin publiée en 1618 et réeditée en 1643. Elle vient après l'édition de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. "Le Coustumier general du haut pays et comté de la Marche. Diligemment et fidellement corrigé et annoté de plusieurs decisions et arrests, Par Messire Charles du Moulin,... Avec le procez verbal. Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. L'édition présentée ici est celle de Charles Du Moulin publiée en 1618 et réeditée en 1643. Elle vient après l'édition de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

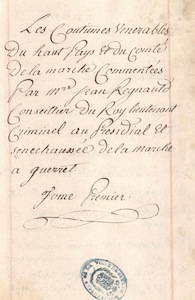

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

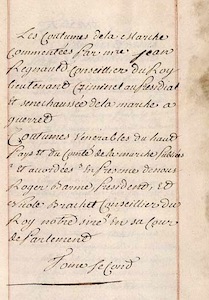

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

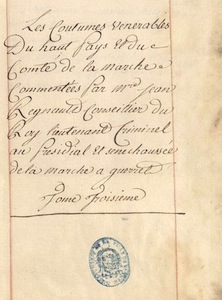

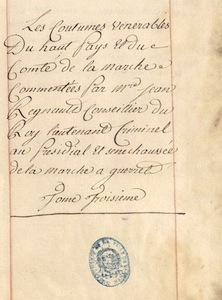

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) -

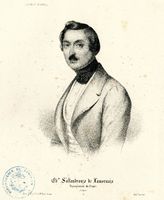

Ch[arl]es Sallandrouze de Lamornaix, représentant du peuple (Creuse) De la série des représentants du peuple éditée par Delarue. Porte en plus : le numéro 5 et la mention "Assemblée nationale". Né à Paris le 27 mars 1808, propriétaire d'une manufacture de tapis à Aubusson, membre du Conseil général des arts et manufactures (1840), membre du Conseil général de la Creuse (1842), et, plus tard, président de cette assemblée, député de la Creuse (1er août 1846), réélu à la Constituante (23 avril 1848) et au Corps législatif (29 février 1852), y siégea jusqu'à son décès, mort à Paris le 13 juin 1867. Cote : FP SAL (Bfm Limoges)

Ch[arl]es Sallandrouze de Lamornaix, représentant du peuple (Creuse) De la série des représentants du peuple éditée par Delarue. Porte en plus : le numéro 5 et la mention "Assemblée nationale". Né à Paris le 27 mars 1808, propriétaire d'une manufacture de tapis à Aubusson, membre du Conseil général des arts et manufactures (1840), membre du Conseil général de la Creuse (1842), et, plus tard, président de cette assemblée, député de la Creuse (1er août 1846), réélu à la Constituante (23 avril 1848) et au Corps législatif (29 février 1852), y siégea jusqu'à son décès, mort à Paris le 13 juin 1867. Cote : FP SAL (Bfm Limoges)