Contenus

Recherche en texte intégral

LA RACE BOVINE LIMOUSINE : PATRIMOINE VIVANT D’EXCELLENCE

-

La Race bovine limousine Catalogue illustré des plus beaux spécimens, lieux d'élevage, prix, exposition, etc. précédé d'une courte présentation. Edmond Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne de 1895 à 1909 consacra la majeure partie de sa vie à la promotion de la race bovine limousine. Il fut président de la société d'agriculture de Limoges, président du syndicat des agriculteurs de la Haute-Vienne et vice-président du syndicat de la race bovine limousine. cote : MAG.P LIM 42885 (Bfm Limoges)

La Race bovine limousine Catalogue illustré des plus beaux spécimens, lieux d'élevage, prix, exposition, etc. précédé d'une courte présentation. Edmond Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne de 1895 à 1909 consacra la majeure partie de sa vie à la promotion de la race bovine limousine. Il fut président de la société d'agriculture de Limoges, président du syndicat des agriculteurs de la Haute-Vienne et vice-président du syndicat de la race bovine limousine. cote : MAG.P LIM 42885 (Bfm Limoges) -

La Vérité sur la race limousine Suite à la création du Herd-Book de la race bovine limousine, l'auteur rédige une synthèse des principales caractéristiques de cette race bovine et des particularités d'élevage qui en ont fait une race à viande d'excellence reconnue désormais dans la France entière et bientôt dans le monde

La Vérité sur la race limousine Suite à la création du Herd-Book de la race bovine limousine, l'auteur rédige une synthèse des principales caractéristiques de cette race bovine et des particularités d'élevage qui en ont fait une race à viande d'excellence reconnue désormais dans la France entière et bientôt dans le monde -

Herd-Book de la race limousine pure : 1er bulletin des inscriptions dites d'origine contient un répertoire alphabétique des propriétaires ayant des animaux classés au herd-book de la race bovine limousine, avec le nom et le n° d'inscription des vaches et taureaux ; il contient également les statuts du herd-book, livre généalogique.

Herd-Book de la race limousine pure : 1er bulletin des inscriptions dites d'origine contient un répertoire alphabétique des propriétaires ayant des animaux classés au herd-book de la race bovine limousine, avec le nom et le n° d'inscription des vaches et taureaux ; il contient également les statuts du herd-book, livre généalogique. -

Concours des animaux vivants : vache de race limousine cote : 4FI1 (Bfm Limoges)

Concours des animaux vivants : vache de race limousine cote : 4FI1 (Bfm Limoges) -

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges) -

Vue générale des bâtiments agricoles du château de Bort à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B15-n°450) Le domaine de Bort fut l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette photo nous montre l'importance de l'activité agricole de ce domaine et les très nombreuses plaques de concours qui ornent la façade de la grange principale prouvent l'excellence de l'élevage pratiqué.

Vue générale des bâtiments agricoles du château de Bort à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B15-n°450) Le domaine de Bort fut l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette photo nous montre l'importance de l'activité agricole de ce domaine et les très nombreuses plaques de concours qui ornent la façade de la grange principale prouvent l'excellence de l'élevage pratiqué. -

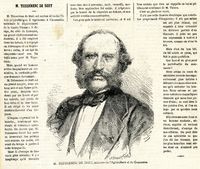

M. Teisserenc de Bort, ministre de l'Agriculture et du Commerce Edmond-Pierre Teisserenc de Bort, né à Châteauroux (Indre) en 1814, ingénieur, contrôleur de l'exploitation de chemins de fer, député de l'Hérault de 1846 à 1848, administrateur de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerrannée, agriculteur, il s'intéresse à l'agriculture et notamment à l'élevage de vaches limousines. Pionnier dans le développement de cette race bovine, il possède une vaste propriété près d'Ambazac qu'il fait exploiter par des métayers et sur laquelle il s'intéresse à l'amélioration de la race. élu député en 1871, ministre de l'agriculture en1872 et 1873, puis de 1876 à 1877, ambassadeur à Vienne de février 1879 à avril 1880, vice-président du Sénat, mort à Paris le 29 juillet 1892. Cote : FP TEI (Bfm Limoges)

M. Teisserenc de Bort, ministre de l'Agriculture et du Commerce Edmond-Pierre Teisserenc de Bort, né à Châteauroux (Indre) en 1814, ingénieur, contrôleur de l'exploitation de chemins de fer, député de l'Hérault de 1846 à 1848, administrateur de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerrannée, agriculteur, il s'intéresse à l'agriculture et notamment à l'élevage de vaches limousines. Pionnier dans le développement de cette race bovine, il possède une vaste propriété près d'Ambazac qu'il fait exploiter par des métayers et sur laquelle il s'intéresse à l'amélioration de la race. élu député en 1871, ministre de l'agriculture en1872 et 1873, puis de 1876 à 1877, ambassadeur à Vienne de février 1879 à avril 1880, vice-président du Sénat, mort à Paris le 29 juillet 1892. Cote : FP TEI (Bfm Limoges) -

Charpente de Philibert Delorme, architecte vivant au milieu du XVIe siècle ; ouvrage remis au jour deux-cent-cinquante ans après son invention par le Ccn Détournelle, architecte L'architecte, dessinateur et éditeur Athanase Détournelle reprend dans deux planches les charpentes créées par Philibert de l'Orme (1514-1570). Il y adjoint une notice explicitant la démarche de l'architecte du XVIème siècle, soucieux de créer des charpentes légères et économiques en période de manque de bois, dites "charpentes à petits bois"

Charpente de Philibert Delorme, architecte vivant au milieu du XVIe siècle ; ouvrage remis au jour deux-cent-cinquante ans après son invention par le Ccn Détournelle, architecte L'architecte, dessinateur et éditeur Athanase Détournelle reprend dans deux planches les charpentes créées par Philibert de l'Orme (1514-1570). Il y adjoint une notice explicitant la démarche de l'architecte du XVIème siècle, soucieux de créer des charpentes légères et économiques en période de manque de bois, dites "charpentes à petits bois" -

Château du Mazeau à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B26-n°617) Le château du Mazeau, ou Mazaud (parfois même Mazet), avait été construit dans les années 1840, en remplacement d'un ancien château. Il était la propriété de la famille de La Salvanie, qui excella durant la seconde moitié du 19e siècle, à l'instar de ses "voisins" les Teisserenc de Bort, dans l'élevage de la race bovine limousine. Le château fut ravagé par un incendie en janvier 1870. Ce cliché nous montre qu'il n'en demeurait que les quatre murs extérieurs et les tours. Ces vestiges seront rasés en 1913 et feront place à une grande maison bourgeoise, aujourd'hui propriété de la commune de Saint-Priest-Taurion, qui accueille des stages de l'École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin (Académie de l'Union).

Château du Mazeau à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B26-n°617) Le château du Mazeau, ou Mazaud (parfois même Mazet), avait été construit dans les années 1840, en remplacement d'un ancien château. Il était la propriété de la famille de La Salvanie, qui excella durant la seconde moitié du 19e siècle, à l'instar de ses "voisins" les Teisserenc de Bort, dans l'élevage de la race bovine limousine. Le château fut ravagé par un incendie en janvier 1870. Ce cliché nous montre qu'il n'en demeurait que les quatre murs extérieurs et les tours. Ces vestiges seront rasés en 1913 et feront place à une grande maison bourgeoise, aujourd'hui propriété de la commune de Saint-Priest-Taurion, qui accueille des stages de l'École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin (Académie de l'Union). -

Fenaison au domaine de Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B19-n°506) Jour de grands travaux au domaine de Bort, l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, alors propriété de la famille Teisserenc de Bort.

Fenaison au domaine de Bort, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B19-n°506) Jour de grands travaux au domaine de Bort, l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, alors propriété de la famille Teisserenc de Bort. -

Château de Bort à Saint-Priest-Taurion, vue générale du domaine - Fonds Boudeau (B15-n°456) Le domaine de Bort est occupé depuis le 15e siècle. Le château est agrandi et bénéficie d'importantes améliorations et rénovations au 19e siècle, sous l'impulsion de son propriétaire Pierre-Edmond Teisserenc de Bort. Bort fut l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette photographie nous montre l'étendue des bâtiments d'élevage jouxtant le château.

Château de Bort à Saint-Priest-Taurion, vue générale du domaine - Fonds Boudeau (B15-n°456) Le domaine de Bort est occupé depuis le 15e siècle. Le château est agrandi et bénéficie d'importantes améliorations et rénovations au 19e siècle, sous l'impulsion de son propriétaire Pierre-Edmond Teisserenc de Bort. Bort fut l'un des plus importants centres de sélection et d'amélioration de la race bovine limousine dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette photographie nous montre l'étendue des bâtiments d'élevage jouxtant le château. -

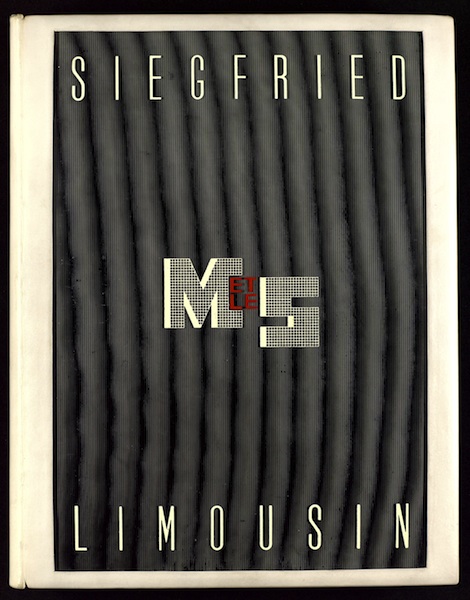

Siegfried et le Limousin Manuscrit autographe signé et daté du 21 août 1922. In-4 (310 x 238 mm) 174 pages in-4, numérotées 1-172 (avec deux bis), dont 164 pages manuscrites autographes et 10 pages d’épreuves, toutes corrigées, à l’encre noire. L’ensemble est signé et daté à la dernière page. Reliure de box-calf blanc cassé. Grandes plaques à effet cinétique sur les plats, titre de plat poussé à l'oeser blanc et rouge, lettres « M » et « S » mosaïquées de box-calf blanc et poussées à l'oeser blanc. Dos sans nerfs, mosaïque de box-calf noir et rouge, nom de l'auteur à la japonaise à l'oeser blanc et noir. Doublures de daim rouge, mosaïque de box-calf blanc et noir. Gardes de daim rouge. Étui. Chemise de box-calf blanc cassé, mosaïque de box-calf noir. 1956, signée Rose Adler. Doreur : André Jeanne cote : MS407 (Bfm Limoges)

Siegfried et le Limousin Manuscrit autographe signé et daté du 21 août 1922. In-4 (310 x 238 mm) 174 pages in-4, numérotées 1-172 (avec deux bis), dont 164 pages manuscrites autographes et 10 pages d’épreuves, toutes corrigées, à l’encre noire. L’ensemble est signé et daté à la dernière page. Reliure de box-calf blanc cassé. Grandes plaques à effet cinétique sur les plats, titre de plat poussé à l'oeser blanc et rouge, lettres « M » et « S » mosaïquées de box-calf blanc et poussées à l'oeser blanc. Dos sans nerfs, mosaïque de box-calf noir et rouge, nom de l'auteur à la japonaise à l'oeser blanc et noir. Doublures de daim rouge, mosaïque de box-calf blanc et noir. Gardes de daim rouge. Étui. Chemise de box-calf blanc cassé, mosaïque de box-calf noir. 1956, signée Rose Adler. Doreur : André Jeanne cote : MS407 (Bfm Limoges) -

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1268) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1268) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux -

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1267) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux

Labour à La Texonnière, commune de Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B64-n°1267) « Cette image illustre certes un certain ordre immuable des champs, rythmé par les travaux saisonniers. Elle nous renseigne tout autant pour peu que l’on en approfondisse la lecture sur la société rurale limousine. Les deux trains de labours, équipements hors de portée de la petite paysannerie, qui évoluent ici appartiennent sans doute à la grande propriété visible en arrière-plan. Le bovin limousin demeure encore l’animal de trait par excellence avant que sa viande ne soit valorisée sur les grands marchés urbains parisiens ou lyonnais. Prairies au second plan, labours au premier témoignent de la prégnance de la polyculture, mais les labours peuvent aussi bien recevoir des cultures destinées au bétail. La longueur de l’étable, que l’on discerne au loin, montre l’importance des productions animales dans l’économie rurale limousine. » Dominique Danthieux -

Fontaine en céramique à Limoges, 1. Extrait de la revue "La construction moderne" 6 juillet 1901. Si le nouvel hôtel de ville est inauguré en 1883, la fontaine qui orne son square est un peu plus tardive. Réalisée en 1893, elle est d'abord prévue pour la place de la République, mais c'est finalement le jardin de l'Hôtel de Ville qui sera sa destination. Construite sur les plans de l'architecte Charles Genuys et sous la houlette d'Auguste Louvriers de Lajolais, alors directeur de l’École nationale des Arts décoratifs de Limoges (les élèves participent au projet), elle se compose notamment de granit, pierre limousine par excellence, de bronze, de porcelaine et d'émail champlevé, mettant ainsi à l'honneur la tradition des arts du feu à Limoges. MAG.P LIM 38320/48 (Bfm Limoges).

Fontaine en céramique à Limoges, 1. Extrait de la revue "La construction moderne" 6 juillet 1901. Si le nouvel hôtel de ville est inauguré en 1883, la fontaine qui orne son square est un peu plus tardive. Réalisée en 1893, elle est d'abord prévue pour la place de la République, mais c'est finalement le jardin de l'Hôtel de Ville qui sera sa destination. Construite sur les plans de l'architecte Charles Genuys et sous la houlette d'Auguste Louvriers de Lajolais, alors directeur de l’École nationale des Arts décoratifs de Limoges (les élèves participent au projet), elle se compose notamment de granit, pierre limousine par excellence, de bronze, de porcelaine et d'émail champlevé, mettant ainsi à l'honneur la tradition des arts du feu à Limoges. MAG.P LIM 38320/48 (Bfm Limoges). -

Le chocolat aux fêtes de Salvanet Au château de Salvanet, durant l’été 1921-1922, ont eu lieu les fêtes de gymnastique auxquelles participèrent la P.S.P., la « Patriote Saint-Pierre », une association à la fois sportive et patriotique, la « jeune garde de Saint-Léonard » et du « patronage Saint-Michel ». Le parc du château de la duchesse d’Isly permet aux gymnastes de se déployer, d’effectuer l’ensemble des activités sportives. Nous disposons à la fois de photos de prestations gymniques, d’arrivée de cars, de photos de groupe posant devant l’escalier du château, et cette photo, plus particulièrement, du goûter offert aux enfants. Groupe quasi exclusivement masculin. Les tenues soulignent également grâce aux uniformes de certains l’appartenance à tel ou tel groupe. Les plus jeunes posent devant, levant leurs tasses probablement remplies de chocolat, certains croquent des fruits ou des brioches. Outre la joie des enfants, cette photo souligne aussi l’encadrement de la jeunesse par des sociétés sportives, en lien avec les bonnes œuvres d’une noblesse vivant dorénavant « dans le siècle ». Personnage : comtesse ou duchesse d'Isly Boîte 259 (Bfm Limoges)

Le chocolat aux fêtes de Salvanet Au château de Salvanet, durant l’été 1921-1922, ont eu lieu les fêtes de gymnastique auxquelles participèrent la P.S.P., la « Patriote Saint-Pierre », une association à la fois sportive et patriotique, la « jeune garde de Saint-Léonard » et du « patronage Saint-Michel ». Le parc du château de la duchesse d’Isly permet aux gymnastes de se déployer, d’effectuer l’ensemble des activités sportives. Nous disposons à la fois de photos de prestations gymniques, d’arrivée de cars, de photos de groupe posant devant l’escalier du château, et cette photo, plus particulièrement, du goûter offert aux enfants. Groupe quasi exclusivement masculin. Les tenues soulignent également grâce aux uniformes de certains l’appartenance à tel ou tel groupe. Les plus jeunes posent devant, levant leurs tasses probablement remplies de chocolat, certains croquent des fruits ou des brioches. Outre la joie des enfants, cette photo souligne aussi l’encadrement de la jeunesse par des sociétés sportives, en lien avec les bonnes œuvres d’une noblesse vivant dorénavant « dans le siècle ». Personnage : comtesse ou duchesse d'Isly Boîte 259 (Bfm Limoges) -

Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie Biographie critique écrite par un journaliste du vivant de l'auteure (elle a alors 39 ans) : elle a écrit ses plus grands romans (Hellé, La Maison du Péché, la Rebelle...). cote : MAG.P LIM E699 (Bfm Limoges)

Marcelle Tinayre : biographie critique suivie d'opinions, d'un autographe et d'une bibliographie Biographie critique écrite par un journaliste du vivant de l'auteure (elle a alors 39 ans) : elle a écrit ses plus grands romans (Hellé, La Maison du Péché, la Rebelle...). cote : MAG.P LIM E699 (Bfm Limoges) -

Les Français peints par eux-mêmes : le Limousin Émile de La Bédollière (1812-1883) était un écrivain touche-à-tout, avocat de formation. Jouissant en son temps d'une certaine notoriété en tant que journaliste, il écrivit surtout pour le quotidien Le Siècle. Comme traducteur de l'anglais, il fit notamment l'immense succès français de La Case de l'oncle Tom, le grand roman anti-esclavagiste de Harriett Beecher Stowe. Aussi chansonnier et bon-vivant, il était membre de deux des goguettes les plus célèbres de Paris : La Lice chansonnière et La société du Caveau. Voyageur et adepte des physiologies, ces caricatures de mœurs très en vogue à l'époque, c'est lui qui rédigea (d'après des témoignages, sans visiter la région) le présent portrait des Limousins, qui figure dans le 7ème volume de l'énorme somme de textes réunis par l'éditeur parisien Léon Curmer (1801-1870) sous le titre Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, paru en 1841. Il s’agit d'un passage en revue de tous les types et espèces de Français, depuis « L’Épicier » qui ouvre le Tome I jusqu’au « Corse » qui clôture le Tome VIII. En tout, cette encyclopédie se compose de 5 volumes dédiés à la population parisienne (les métiers, les loisirs...) et de 3 volumes traitant des provinces et des colonies. Elle est inspirée des deux doctrines alors très à la mode : le néo-hippocratisme (les hommes sont déterminés par leur milieu) et la physiognomonie (le physique, le visage d'une personne révèle son caractère). L'ouvrage, d'abord publié en feuilleton, fait appel à de nombreuses grandes plumes de l'époque comme Balzac, Nodier ou encore Janin, ainsi qu'à de grands dessinateurs et graveurs tels Daumier, Monnier, Gavarni... Si « scientifiquement » la plupart de ces textes paraissent aujourd'hui tout à fait surannés voire ridicules, ils présentent toujours les mêmes qualités littéraires et procurent toujours plaisir et amusement au lecteur. (Baptiste Chrétien) cote : RES MAG.P LIM V90 ( Bfm Limoges)

Les Français peints par eux-mêmes : le Limousin Émile de La Bédollière (1812-1883) était un écrivain touche-à-tout, avocat de formation. Jouissant en son temps d'une certaine notoriété en tant que journaliste, il écrivit surtout pour le quotidien Le Siècle. Comme traducteur de l'anglais, il fit notamment l'immense succès français de La Case de l'oncle Tom, le grand roman anti-esclavagiste de Harriett Beecher Stowe. Aussi chansonnier et bon-vivant, il était membre de deux des goguettes les plus célèbres de Paris : La Lice chansonnière et La société du Caveau. Voyageur et adepte des physiologies, ces caricatures de mœurs très en vogue à l'époque, c'est lui qui rédigea (d'après des témoignages, sans visiter la région) le présent portrait des Limousins, qui figure dans le 7ème volume de l'énorme somme de textes réunis par l'éditeur parisien Léon Curmer (1801-1870) sous le titre Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, paru en 1841. Il s’agit d'un passage en revue de tous les types et espèces de Français, depuis « L’Épicier » qui ouvre le Tome I jusqu’au « Corse » qui clôture le Tome VIII. En tout, cette encyclopédie se compose de 5 volumes dédiés à la population parisienne (les métiers, les loisirs...) et de 3 volumes traitant des provinces et des colonies. Elle est inspirée des deux doctrines alors très à la mode : le néo-hippocratisme (les hommes sont déterminés par leur milieu) et la physiognomonie (le physique, le visage d'une personne révèle son caractère). L'ouvrage, d'abord publié en feuilleton, fait appel à de nombreuses grandes plumes de l'époque comme Balzac, Nodier ou encore Janin, ainsi qu'à de grands dessinateurs et graveurs tels Daumier, Monnier, Gavarni... Si « scientifiquement » la plupart de ces textes paraissent aujourd'hui tout à fait surannés voire ridicules, ils présentent toujours les mêmes qualités littéraires et procurent toujours plaisir et amusement au lecteur. (Baptiste Chrétien) cote : RES MAG.P LIM V90 ( Bfm Limoges) -

Chien-Caillou [Rodolphe Bresdin] : sa vie, son oeuvre Chien-Caillou c'est le sobriquet que ses amis donnèrent à Rodolphe Bresdin, aquafortiste talentueux et malchanceux du XIXe siècle. Champfleury en fit le héros de sa nouvelle fantastique "Chien-caillou" : l'histoire d'un pauvre graveur, vivant avec la seule compagnie d’un lapin dans une chambre sordide, orné d'une eau-forte authentique de Rembrandt. Il y grave d’obscures estampes, s'éprend de sa voisine, mais l’aventure se termine mal. De désespoir, Chien-Caillou tue son lapin fidèle, devient aveugle et finit à l’hôpital. Pas facile de distinguer dans cette nouvelle ce qui tient à la vérité et ce qui relève de l’invention littéraire. Emile Fage, un des proches et ami de Rodolphe Bresdin raconte l'incroyable destin de cet homme et décrit avec finesse son oeuvre gravée. cote : MAG P LIM 30421 (Bfm Limoges)

Chien-Caillou [Rodolphe Bresdin] : sa vie, son oeuvre Chien-Caillou c'est le sobriquet que ses amis donnèrent à Rodolphe Bresdin, aquafortiste talentueux et malchanceux du XIXe siècle. Champfleury en fit le héros de sa nouvelle fantastique "Chien-caillou" : l'histoire d'un pauvre graveur, vivant avec la seule compagnie d’un lapin dans une chambre sordide, orné d'une eau-forte authentique de Rembrandt. Il y grave d’obscures estampes, s'éprend de sa voisine, mais l’aventure se termine mal. De désespoir, Chien-Caillou tue son lapin fidèle, devient aveugle et finit à l’hôpital. Pas facile de distinguer dans cette nouvelle ce qui tient à la vérité et ce qui relève de l’invention littéraire. Emile Fage, un des proches et ami de Rodolphe Bresdin raconte l'incroyable destin de cet homme et décrit avec finesse son oeuvre gravée. cote : MAG P LIM 30421 (Bfm Limoges) -

Osman Pacha, Comte de Bonneval [Claude-Alexandre Comte de Bonneval] En-tête des "Mémoires du comte de Bonneval", Londres, 1755. - En costume turc. Au second plan, une bataille. Né au château de Bonneval (Haute-Vienne), le 14 juillet 1675, troisième fils de Jean-François, marquis de Bonneval et de Claude de Monceaux ; enseigne de vaisseau en 1691, colonel du régiment de Labour en 1701, entré en 1706 au service de l'empereur Joseph 1er, il passa en 1729 au service de la Turquie, où il fut crée pacha et gouverneur de plusieurs provinces. Il meurt en le 23 mars 1747. De son vivant même, de prétendues Mémoires ont été publiées (1ère édition en 1738) et ont connu plusieurs réimpressions. Les supposées Anecdotes vénitiennes qui lui sont attribuées (Londres, 1740) sont également des faux. cote : FP BONN 01 (Bfm Limges)

Osman Pacha, Comte de Bonneval [Claude-Alexandre Comte de Bonneval] En-tête des "Mémoires du comte de Bonneval", Londres, 1755. - En costume turc. Au second plan, une bataille. Né au château de Bonneval (Haute-Vienne), le 14 juillet 1675, troisième fils de Jean-François, marquis de Bonneval et de Claude de Monceaux ; enseigne de vaisseau en 1691, colonel du régiment de Labour en 1701, entré en 1706 au service de l'empereur Joseph 1er, il passa en 1729 au service de la Turquie, où il fut crée pacha et gouverneur de plusieurs provinces. Il meurt en le 23 mars 1747. De son vivant même, de prétendues Mémoires ont été publiées (1ère édition en 1738) et ont connu plusieurs réimpressions. Les supposées Anecdotes vénitiennes qui lui sont attribuées (Londres, 1740) sont également des faux. cote : FP BONN 01 (Bfm Limges)