-

Groupe de pêcheurs - Fonds Boudeau (B60-n°1197)

Groupe de pêcheurs - Fonds Boudeau (B60-n°1197) Pas de localisation précise pour ce sympathique groupe de pêcheurs, probablement à Saint-Priest-Taurion ou dans les environs..

-

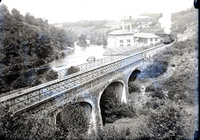

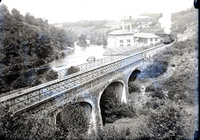

Usine de carton à La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1188)

Usine de carton à La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1188) Autre vue de la cartonnerie des Roches, au moulin du même nom, à l'endroit anciennement nommé La Gravade, sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Le photographe a cette fois-ci tenu à immortaliser le passage du train.

Si ce paysage peut aujourd'hui nous paraître presque bucolique, c'est très probablement l'industrie et la modernité triomphantes que Jean-Baptiste Boudeau voulait alors photographier.

La cartonnerie des Roches appartenait à la société Hétier, basée dans le Jura. Profitant de l'énergie de la Vienne, elle produisait de la pâte à papier, du papier et du carton. Elle ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique qui fournit aujourd'hui une bonne part de son électricité à la commune.

-

Marguerite Boudeau - Fonds Boudeau (B59-n°1183)

Marguerite Boudeau - Fonds Boudeau (B59-n°1183) Très beau portrait de Marguerite, l'épouse du photographe. Ils se marièrent le 24 octobre 1905 au Palais-sur-Vienne d'où elle était originaire. Elle appartenait à une famille de commerçants et de propriétaires (les Leblanc côté paternel et les Lebda côté maternel).

Bien avant leur mariage, Jean-Baptiste avait déjà fait modifier à l'état-civil l'orthographe de son nom de naissance, transformant Boudaud en Boudeau. Était-ce par pure coquetterie ou bien avait-il voulu rompre avec une ascendance paysanne et ouvrière jugée trop modeste ?

-

La Poste et le chalet Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1181)

La Poste et le chalet Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1181) Ça ne paraît pas évident au premier coup d’œil, mais qui connaît Saint-Priest-Taurion reconnaîtra l'entrée de l'actuelle rue de la Gare.

Plus d'un siècle plus tard, la Poste et le restaurant que l'on voit ici sont devenus des maisons d'habitation. Quant à l'imposante villa de style "chalet", elle appartenait aux Defournoux, les pharmaciens qui tenaient boutique juste en face (on peut voir l'angle de la pharmacie au premier plan à gauche). Cette belle demeure bourgeoise a malheureusement, depuis, perdu son joli balcon de bois ainsi que les flèches et les ornements sculptés qui faisaient son style.

-

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178)

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne.

-

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176)

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant.

-

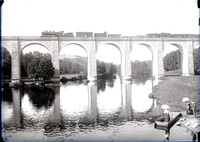

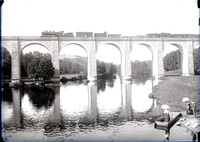

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175)

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne.

Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière.

-

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050)

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac.

Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

-

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049)

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac.

Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

-

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038)

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

-

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037)

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

-

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035)

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin.

-

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036)

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017.

-

Limoges. - Les Vieux Quartiers

Limoges. - Les Vieux Quartiers Vue du quartier du Verdurier (Place du Verdurier, rue Arbre Peint, rue des Suisses), rasé entre 1913 et 1918 pour permettre le percement de la rue Jean Jaurès. Des maisons que l'on voit sur ce cliché, seule est restée la première à gauche, qui fait aujourd'hui l'angle des rues Jean Jaurès et Jeanty Sarre, dont le rez-de-chaussée est occupé depuis des décennies par un pressing.

cote : CPLim0357 (Bfm Limoges)

-

La rue du Clocher

La rue du Clocher Vue prise depuis le haut de la rue, place Saint-Michel-des-Lions. La rue du Clocher est l'une des principales rues piétonnes commerçantes de Limoges. On aperçoit à gauche une partie de la devanture du Sans-Rival, magasin de lingerie et layettes de Joseph Cahen. Plus bas, la vitrine des Modes parisiennes, boutique de Léon Goetschel. A droite, à l'angle de la rue Ferrerie, le magasin de tissus de Mr François et des frères Fayette. En ce début de 20e siècle, elle est déjà un lieu de promenade incontournable : les dames s'apprêtent pour la monter et la descendre à l'envi, pour voir les commerces autant que pour s'y faire voir. Longtemps, les Limougeauds ont d'ailleurs utilisé l'expression "faire la rue du Clocher","Le samedi, on faisait la rue du Clocher"... pour parler de cette promenade très prisée où la population se rencontrait. Son nom ne lui vient pas du clocher de Saint-Michel-des-Lions qui la domine, comme on pourrait le croire, mais du clocher de la basilique du Sauveur, ou basilique Saint-Martial, rasée en 1807, qui se situait entre le bas de la rue et la place de la République.

cote : CPLim0338 (bfm Limoges)

-

Boulevard Carnot

Boulevard Carnot Ancien boulevard de la Pyramide, le boulevard Carnot est baptisé en novembre 1889. On peut distinguer à gauche le magasin des Nouvelles Galeries, détruit par un incendie dans la nuit du 14 au 15 décembre 1963. A droite le bâtiment du Comptoir d'escompte de Paris .

cote : CPLim 0384 (Bfm Limoges)

-

Hôtel du docteur Justin Lemaistre

Hôtel du docteur Justin Lemaistre Justin Lemaistre (1847-1908) fut l’un des grands noms de la médecine limougeaude. Professeur d’anatomie à l’Ecole de médecine de Limoges, correspondant de l’Académie nationale de chirurgie et de l’Académie nationale de médecine, il est connu pour avoir identifié et décrit les causes mycosiques et bactériennes de la perlèche, nom limousin de la chéilite angulaire, une lésion cutanée inflammatoire située aux commissures des lèvres, qui touche particulièrement les enfants. En 1888, le docteur Lemaistre ouvre la première clinique de Limoges avec son collègue François Chénieux, au n°83 de l’avenue Baudin.

Pierre Jules Tixier tient une place de choix à Limoges, tant par la diversité de ses centres d'intérêt que par ses réalisations.

Architecte, archéologue, historien, il laisse d'importantes notes et dessins.

Architecte des monuments historiques de la Haute-Vienne, il participe à la restauration de nombreuses églises. Enfin, ses constructions pour l'architecture privée comptent des hôtels particuliers, des maisons de campagne, des établissements d'enseignement et se distinguent par l'utilisation judicieuse du granit.

cote : 3FI71/5 (Bfm Limoges)

-

Monument aux morts de 1914-1918.

Monument aux morts de 1914-1918. Cet imposant monument de granit et de calcaire, sur lequel est inscrit en grandes lettres « Aux enfants de Limoges morts pour la France et la paix du monde », est l’œuvre du sculpteur André Sallé et de l’architecte Henri-Germain Vergnolle. Il est inauguré en 1931 square de la Poste (actuel square Jean-Marie Masse) et sera déplacé square Jourdan en 1963.

cote : CPLim0387 (Bfm Limoges)

-

Eglise Saint-Michel-des-Lions

Eglise Saint-Michel-des-Lions L'église Saint-Michel-des-Lions fut bâtie au début du 13ème siècle. Détruite au 14ème siècle, elle fut reconstruite dès 1364. Sa nef fut consacrée en 1455. L'église doit son nom aux deux lions gallo-romains veillant à ses pieds .. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine.

cote : CPLim0301 (Bfm Limoges)

-

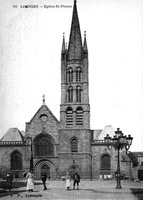

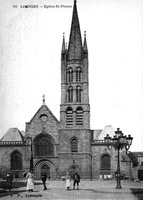

Limoges - Eglise St-Pierre

Limoges - Eglise St-Pierre L'église Saint-Pierre-du-Queyroix date des 13e et 14e siècles et a subi des modifications au 16e siècle. Queyroix est issu du latin quadruvium : le carrefour. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine.

cote : CPLim0294 (Bfm Limoges)

Groupe de pêcheurs - Fonds Boudeau (B60-n°1197) Pas de localisation précise pour ce sympathique groupe de pêcheurs, probablement à Saint-Priest-Taurion ou dans les environs..

Groupe de pêcheurs - Fonds Boudeau (B60-n°1197) Pas de localisation précise pour ce sympathique groupe de pêcheurs, probablement à Saint-Priest-Taurion ou dans les environs.. Usine de carton à La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1188) Autre vue de la cartonnerie des Roches, au moulin du même nom, à l'endroit anciennement nommé La Gravade, sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Le photographe a cette fois-ci tenu à immortaliser le passage du train. Si ce paysage peut aujourd'hui nous paraître presque bucolique, c'est très probablement l'industrie et la modernité triomphantes que Jean-Baptiste Boudeau voulait alors photographier. La cartonnerie des Roches appartenait à la société Hétier, basée dans le Jura. Profitant de l'énergie de la Vienne, elle produisait de la pâte à papier, du papier et du carton. Elle ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique qui fournit aujourd'hui une bonne part de son électricité à la commune.

Usine de carton à La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1188) Autre vue de la cartonnerie des Roches, au moulin du même nom, à l'endroit anciennement nommé La Gravade, sur la commune de Saint-Priest-Taurion. Le photographe a cette fois-ci tenu à immortaliser le passage du train. Si ce paysage peut aujourd'hui nous paraître presque bucolique, c'est très probablement l'industrie et la modernité triomphantes que Jean-Baptiste Boudeau voulait alors photographier. La cartonnerie des Roches appartenait à la société Hétier, basée dans le Jura. Profitant de l'énergie de la Vienne, elle produisait de la pâte à papier, du papier et du carton. Elle ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique qui fournit aujourd'hui une bonne part de son électricité à la commune. Marguerite Boudeau - Fonds Boudeau (B59-n°1183) Très beau portrait de Marguerite, l'épouse du photographe. Ils se marièrent le 24 octobre 1905 au Palais-sur-Vienne d'où elle était originaire. Elle appartenait à une famille de commerçants et de propriétaires (les Leblanc côté paternel et les Lebda côté maternel). Bien avant leur mariage, Jean-Baptiste avait déjà fait modifier à l'état-civil l'orthographe de son nom de naissance, transformant Boudaud en Boudeau. Était-ce par pure coquetterie ou bien avait-il voulu rompre avec une ascendance paysanne et ouvrière jugée trop modeste ?

Marguerite Boudeau - Fonds Boudeau (B59-n°1183) Très beau portrait de Marguerite, l'épouse du photographe. Ils se marièrent le 24 octobre 1905 au Palais-sur-Vienne d'où elle était originaire. Elle appartenait à une famille de commerçants et de propriétaires (les Leblanc côté paternel et les Lebda côté maternel). Bien avant leur mariage, Jean-Baptiste avait déjà fait modifier à l'état-civil l'orthographe de son nom de naissance, transformant Boudaud en Boudeau. Était-ce par pure coquetterie ou bien avait-il voulu rompre avec une ascendance paysanne et ouvrière jugée trop modeste ? La Poste et le chalet Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1181) Ça ne paraît pas évident au premier coup d’œil, mais qui connaît Saint-Priest-Taurion reconnaîtra l'entrée de l'actuelle rue de la Gare. Plus d'un siècle plus tard, la Poste et le restaurant que l'on voit ici sont devenus des maisons d'habitation. Quant à l'imposante villa de style "chalet", elle appartenait aux Defournoux, les pharmaciens qui tenaient boutique juste en face (on peut voir l'angle de la pharmacie au premier plan à gauche). Cette belle demeure bourgeoise a malheureusement, depuis, perdu son joli balcon de bois ainsi que les flèches et les ornements sculptés qui faisaient son style.

La Poste et le chalet Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1181) Ça ne paraît pas évident au premier coup d’œil, mais qui connaît Saint-Priest-Taurion reconnaîtra l'entrée de l'actuelle rue de la Gare. Plus d'un siècle plus tard, la Poste et le restaurant que l'on voit ici sont devenus des maisons d'habitation. Quant à l'imposante villa de style "chalet", elle appartenait aux Defournoux, les pharmaciens qui tenaient boutique juste en face (on peut voir l'angle de la pharmacie au premier plan à gauche). Cette belle demeure bourgeoise a malheureusement, depuis, perdu son joli balcon de bois ainsi que les flèches et les ornements sculptés qui faisaient son style. La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne.

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne. Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant.

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant. Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne. Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière.

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne. Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière. Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil. Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil. Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944. Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944. Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin.

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin. Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017.

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017. Limoges. - Les Vieux Quartiers Vue du quartier du Verdurier (Place du Verdurier, rue Arbre Peint, rue des Suisses), rasé entre 1913 et 1918 pour permettre le percement de la rue Jean Jaurès. Des maisons que l'on voit sur ce cliché, seule est restée la première à gauche, qui fait aujourd'hui l'angle des rues Jean Jaurès et Jeanty Sarre, dont le rez-de-chaussée est occupé depuis des décennies par un pressing. cote : CPLim0357 (Bfm Limoges)

Limoges. - Les Vieux Quartiers Vue du quartier du Verdurier (Place du Verdurier, rue Arbre Peint, rue des Suisses), rasé entre 1913 et 1918 pour permettre le percement de la rue Jean Jaurès. Des maisons que l'on voit sur ce cliché, seule est restée la première à gauche, qui fait aujourd'hui l'angle des rues Jean Jaurès et Jeanty Sarre, dont le rez-de-chaussée est occupé depuis des décennies par un pressing. cote : CPLim0357 (Bfm Limoges) La rue du Clocher Vue prise depuis le haut de la rue, place Saint-Michel-des-Lions. La rue du Clocher est l'une des principales rues piétonnes commerçantes de Limoges. On aperçoit à gauche une partie de la devanture du Sans-Rival, magasin de lingerie et layettes de Joseph Cahen. Plus bas, la vitrine des Modes parisiennes, boutique de Léon Goetschel. A droite, à l'angle de la rue Ferrerie, le magasin de tissus de Mr François et des frères Fayette. En ce début de 20e siècle, elle est déjà un lieu de promenade incontournable : les dames s'apprêtent pour la monter et la descendre à l'envi, pour voir les commerces autant que pour s'y faire voir. Longtemps, les Limougeauds ont d'ailleurs utilisé l'expression "faire la rue du Clocher","Le samedi, on faisait la rue du Clocher"... pour parler de cette promenade très prisée où la population se rencontrait. Son nom ne lui vient pas du clocher de Saint-Michel-des-Lions qui la domine, comme on pourrait le croire, mais du clocher de la basilique du Sauveur, ou basilique Saint-Martial, rasée en 1807, qui se situait entre le bas de la rue et la place de la République. cote : CPLim0338 (bfm Limoges)

La rue du Clocher Vue prise depuis le haut de la rue, place Saint-Michel-des-Lions. La rue du Clocher est l'une des principales rues piétonnes commerçantes de Limoges. On aperçoit à gauche une partie de la devanture du Sans-Rival, magasin de lingerie et layettes de Joseph Cahen. Plus bas, la vitrine des Modes parisiennes, boutique de Léon Goetschel. A droite, à l'angle de la rue Ferrerie, le magasin de tissus de Mr François et des frères Fayette. En ce début de 20e siècle, elle est déjà un lieu de promenade incontournable : les dames s'apprêtent pour la monter et la descendre à l'envi, pour voir les commerces autant que pour s'y faire voir. Longtemps, les Limougeauds ont d'ailleurs utilisé l'expression "faire la rue du Clocher","Le samedi, on faisait la rue du Clocher"... pour parler de cette promenade très prisée où la population se rencontrait. Son nom ne lui vient pas du clocher de Saint-Michel-des-Lions qui la domine, comme on pourrait le croire, mais du clocher de la basilique du Sauveur, ou basilique Saint-Martial, rasée en 1807, qui se situait entre le bas de la rue et la place de la République. cote : CPLim0338 (bfm Limoges) Boulevard Carnot Ancien boulevard de la Pyramide, le boulevard Carnot est baptisé en novembre 1889. On peut distinguer à gauche le magasin des Nouvelles Galeries, détruit par un incendie dans la nuit du 14 au 15 décembre 1963. A droite le bâtiment du Comptoir d'escompte de Paris . cote : CPLim 0384 (Bfm Limoges)

Boulevard Carnot Ancien boulevard de la Pyramide, le boulevard Carnot est baptisé en novembre 1889. On peut distinguer à gauche le magasin des Nouvelles Galeries, détruit par un incendie dans la nuit du 14 au 15 décembre 1963. A droite le bâtiment du Comptoir d'escompte de Paris . cote : CPLim 0384 (Bfm Limoges) Hôtel du docteur Justin Lemaistre Justin Lemaistre (1847-1908) fut l’un des grands noms de la médecine limougeaude. Professeur d’anatomie à l’Ecole de médecine de Limoges, correspondant de l’Académie nationale de chirurgie et de l’Académie nationale de médecine, il est connu pour avoir identifié et décrit les causes mycosiques et bactériennes de la perlèche, nom limousin de la chéilite angulaire, une lésion cutanée inflammatoire située aux commissures des lèvres, qui touche particulièrement les enfants. En 1888, le docteur Lemaistre ouvre la première clinique de Limoges avec son collègue François Chénieux, au n°83 de l’avenue Baudin. Pierre Jules Tixier tient une place de choix à Limoges, tant par la diversité de ses centres d'intérêt que par ses réalisations. Architecte, archéologue, historien, il laisse d'importantes notes et dessins. Architecte des monuments historiques de la Haute-Vienne, il participe à la restauration de nombreuses églises. Enfin, ses constructions pour l'architecture privée comptent des hôtels particuliers, des maisons de campagne, des établissements d'enseignement et se distinguent par l'utilisation judicieuse du granit. cote : 3FI71/5 (Bfm Limoges)

Hôtel du docteur Justin Lemaistre Justin Lemaistre (1847-1908) fut l’un des grands noms de la médecine limougeaude. Professeur d’anatomie à l’Ecole de médecine de Limoges, correspondant de l’Académie nationale de chirurgie et de l’Académie nationale de médecine, il est connu pour avoir identifié et décrit les causes mycosiques et bactériennes de la perlèche, nom limousin de la chéilite angulaire, une lésion cutanée inflammatoire située aux commissures des lèvres, qui touche particulièrement les enfants. En 1888, le docteur Lemaistre ouvre la première clinique de Limoges avec son collègue François Chénieux, au n°83 de l’avenue Baudin. Pierre Jules Tixier tient une place de choix à Limoges, tant par la diversité de ses centres d'intérêt que par ses réalisations. Architecte, archéologue, historien, il laisse d'importantes notes et dessins. Architecte des monuments historiques de la Haute-Vienne, il participe à la restauration de nombreuses églises. Enfin, ses constructions pour l'architecture privée comptent des hôtels particuliers, des maisons de campagne, des établissements d'enseignement et se distinguent par l'utilisation judicieuse du granit. cote : 3FI71/5 (Bfm Limoges) Monument aux morts de 1914-1918. Cet imposant monument de granit et de calcaire, sur lequel est inscrit en grandes lettres « Aux enfants de Limoges morts pour la France et la paix du monde », est l’œuvre du sculpteur André Sallé et de l’architecte Henri-Germain Vergnolle. Il est inauguré en 1931 square de la Poste (actuel square Jean-Marie Masse) et sera déplacé square Jourdan en 1963. cote : CPLim0387 (Bfm Limoges)

Monument aux morts de 1914-1918. Cet imposant monument de granit et de calcaire, sur lequel est inscrit en grandes lettres « Aux enfants de Limoges morts pour la France et la paix du monde », est l’œuvre du sculpteur André Sallé et de l’architecte Henri-Germain Vergnolle. Il est inauguré en 1931 square de la Poste (actuel square Jean-Marie Masse) et sera déplacé square Jourdan en 1963. cote : CPLim0387 (Bfm Limoges) Eglise Saint-Michel-des-Lions L'église Saint-Michel-des-Lions fut bâtie au début du 13ème siècle. Détruite au 14ème siècle, elle fut reconstruite dès 1364. Sa nef fut consacrée en 1455. L'église doit son nom aux deux lions gallo-romains veillant à ses pieds .. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine. cote : CPLim0301 (Bfm Limoges)

Eglise Saint-Michel-des-Lions L'église Saint-Michel-des-Lions fut bâtie au début du 13ème siècle. Détruite au 14ème siècle, elle fut reconstruite dès 1364. Sa nef fut consacrée en 1455. L'église doit son nom aux deux lions gallo-romains veillant à ses pieds .. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine. cote : CPLim0301 (Bfm Limoges) Limoges - Eglise St-Pierre L'église Saint-Pierre-du-Queyroix date des 13e et 14e siècles et a subi des modifications au 16e siècle. Queyroix est issu du latin quadruvium : le carrefour. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine. cote : CPLim0294 (Bfm Limoges)

Limoges - Eglise St-Pierre L'église Saint-Pierre-du-Queyroix date des 13e et 14e siècles et a subi des modifications au 16e siècle. Queyroix est issu du latin quadruvium : le carrefour. De style gothique mais d’inspiration romane, son clocher est typique de l’architecture religieuse limousine. cote : CPLim0294 (Bfm Limoges)