-

Mme Lafarge

Mme Lafarge Dans "Nouvelles causes célèbres ou fastes du crime" de Moquard, 1842. Porte en plus : mention manuscrite sur l'impression de l'estampe.

Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal.

Cote : FP LAF 04 (Bfm Limoges)

-

[Marie Lafarge]

[Marie Lafarge] porte les mentions : J. G. 63 [Jules de Goncourt 1863] ; [nom illisible] 6 aout 1850.

Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal.

Cote : FP LAF 03 (Bfm Limoges)

-

Mme Lafarge née Marie Cappelle

Mme Lafarge née Marie Cappelle Dessiné d'après nature juillet 1840.

Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal.

Cote : FP LAF 02 (Bfm Limoges)

-

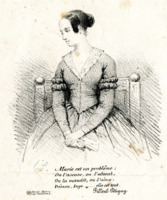

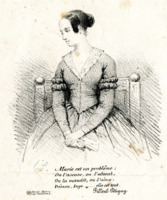

[Marie Lafarge]

[Marie Lafarge] Légende : "Marie est un problême ; / On l'accuse, on l'absout, / On la maudit, on l'aime : / Démon, Ange....... elle est tout. / Filleul-Pétigny".

Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal.

Cote : FP LAF 01 (Bfm Limoges)

-

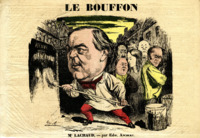

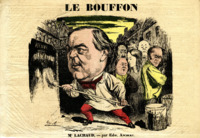

Me Lachaud

Me Lachaud En illustration dans le journal "Le bouffon".

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 14 (Bfm Limoges)

-

Ch. Lachaud

Ch. Lachaud Dans le "Panthéon des illustrations françaises". - Porte en plus : la signature de Charles Lachaud.

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 13 (Bfm Limoges)

-

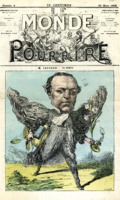

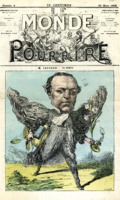

M. Lachaud

M. Lachaud En une du journal "Le monde pour rire", numéro 4, 28 mars 1868.

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 08 (Bfm Limoges)

-

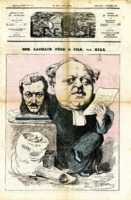

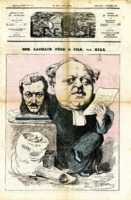

MM. Lachaud père & fils

MM. Lachaud père & fils En une du journal "L'éclipse", n°272, dimanche 11 janvier 1874.

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 07 (Bfm Limoges)

-

Me Lachaud

Me Lachaud Dans le journal "L'illustration", n°2077, 16 décembre 1882.

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 06 (Bfm Limoges)

-

Alexandre Lachaud

Alexandre Lachaud Dans "Musée français : galerie de portraits", n°72.

Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 05 (Bfm Limoges)

-

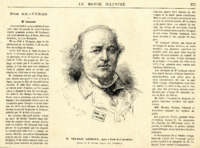

M. Charles Lachaud, mort à Paris le 9 décembre

M. Charles Lachaud, mort à Paris le 9 décembre Dans "Le monde illustré", p.377, en illustration d'un article sur Charles Lachaud.

Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 04 (Bfm Limoges)

-

Me Lachaud

Me Lachaud En une de "Le journal illustré", n°52, dimanche 24 décembre 1882.

Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 03 (Bfm Limoges)

-

Me Lachaud, décédé le 9 décembre.

Me Lachaud, décédé le 9 décembre. En une de 'L'univers illustré", n°1448, 23 décembre 1882.

Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 02 (Bfm Limoges)

-

Me Lachaud, avocat, décédé le 9 décembre.

Me Lachaud, avocat, décédé le 9 décembre. En une de "La France illustrée", n°421, samedi 23 décembre 1882.

Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé dans l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882.

Cote : FP LAC 01 (Bfm Limoges)

-

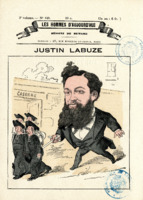

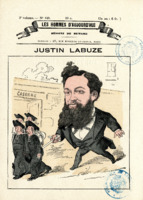

Justin Labuze

Justin Labuze En une de "Les hommes d'aujourd'hui", n°149.

Né à Nouic (Haute-Vienne) le 26 janvier 1847. Médecin et homme politique. Trésorier-payeur général honoraire. Député de la Haute-Vienne (élu en 1878, réélu en 1881). Sous-secrétaire d'État aux Finances (7 août 1882-5 avril 1885). Mort à Lyon le 15 février 1914.

cote : FP LAB (Bfm Limoges)

-

Iehan Louys de Nogaretz de La Valette Duc d'Espernon

Iehan Louys de Nogaretz de La Valette Duc d'Espernon Porte en plus un quatrain : "De ce Duc genereux, la guerrierre vaillance. / Grave aux coeurs ennemys l'espouventable effroy, / Cest le rampart de Metz, c'est le pris de son Roy, / Cest de Xainctonge l'heur, cest l'honneur de Provence".

Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642.

Cote : FP LAV02 (Bfm Limoges)

-

Jean Louis de La Vallette Duc d'Espernon

Jean Louis de La Vallette Duc d'Espernon Pour un ouvrage inconnu.

Porte en plus : la mention "Tome 3 pag.169"

Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642.

Cote : FP LAV01 (Bfm Limoges)

-

Henrico della Torre principe e visconte di Turenna Maresciallo di Francia &c

Henrico della Torre principe e visconte di Turenna Maresciallo di Francia &c Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675.

Cote : FP LATO H 06 (Bfm Limoges)

-

Le Vicomte M. Turenne.

Le Vicomte M. Turenne. Sous le portrait : une scène illustrant la mort du vicomte.

Légende : "Ce n'est pas moi, mon fils, qu'il faut pleurer, c'est la perte que fait la France de ce grand homme. St Hilaire".

Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675.

Cote : FP LATO H 05 (Bfm Limoges)

-

Mareschal de Turenne

Mareschal de Turenne Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675.

Cote : FP LATO H 04 (Bfm Limoges)

Mme Lafarge Dans "Nouvelles causes célèbres ou fastes du crime" de Moquard, 1842. Porte en plus : mention manuscrite sur l'impression de l'estampe. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 04 (Bfm Limoges)

Mme Lafarge Dans "Nouvelles causes célèbres ou fastes du crime" de Moquard, 1842. Porte en plus : mention manuscrite sur l'impression de l'estampe. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 04 (Bfm Limoges) [Marie Lafarge] porte les mentions : J. G. 63 [Jules de Goncourt 1863] ; [nom illisible] 6 aout 1850. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 03 (Bfm Limoges)

[Marie Lafarge] porte les mentions : J. G. 63 [Jules de Goncourt 1863] ; [nom illisible] 6 aout 1850. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 03 (Bfm Limoges) Mme Lafarge née Marie Cappelle Dessiné d'après nature juillet 1840. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 02 (Bfm Limoges)

Mme Lafarge née Marie Cappelle Dessiné d'après nature juillet 1840. Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 02 (Bfm Limoges) [Marie Lafarge] Légende : "Marie est un problême ; / On l'accuse, on l'absout, / On la maudit, on l'aime : / Démon, Ange....... elle est tout. / Filleul-Pétigny". Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 01 (Bfm Limoges)

[Marie Lafarge] Légende : "Marie est un problême ; / On l'accuse, on l'absout, / On la maudit, on l'aime : / Démon, Ange....... elle est tout. / Filleul-Pétigny". Marie Lafarge née Capelle, Dame Pouch, née en 1816 à Villiers-Hélon (Aisne), épousa un maître de forges du Limousin et devint célèbre dans les fastes judiciaires par le procès retentissant auquel donna lieu la mort de son mari qu'elle fut accusée d'avoir empoisonné. Elle fut défendu par l'avocat Charles Lachaud. Elle fut emprisonnée à Tulle. Elle est ensuite envoyée au bagne de Toulon ; la rapide dégradation de son état de santé conduira Louis-Philippe 1er à commuer sa peine en détention criminelle à perpétuité. Transférée dans une des tours de la prison de Montpellier, elle contracte la tuberculose et est libérée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Elle est morte le 7 novembre 1852 à Ussat-les-Bains (Ariège). Durant toute la durée de son emprisonnement, elle écrivit un journal intime d'une grande qualité littéraire, publié sous le titre "Heures de prison". "Coup monté", "erreur judiciaire", "crime parfait",... "l’affaire Lafarge" restera pour l’opinion publique une des plus grandes énigmes judiciaires, à l’image de "l’affaire Dreyfus" ou de "l’affaire du collier de la reine". Ecrivains, journalistes, juristes s’intéressent encore aujourd’hui à cette mort suspecte. En 1937, "L’affaire Lafarge" a même été adaptée au cinéma par le réalisateur Pierre Chenal. Cote : FP LAF 01 (Bfm Limoges) Me Lachaud En illustration dans le journal "Le bouffon". Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 14 (Bfm Limoges)

Me Lachaud En illustration dans le journal "Le bouffon". Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 14 (Bfm Limoges) Ch. Lachaud Dans le "Panthéon des illustrations françaises". - Porte en plus : la signature de Charles Lachaud. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 13 (Bfm Limoges)

Ch. Lachaud Dans le "Panthéon des illustrations françaises". - Porte en plus : la signature de Charles Lachaud. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 13 (Bfm Limoges) M. Lachaud En une du journal "Le monde pour rire", numéro 4, 28 mars 1868. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 08 (Bfm Limoges)

M. Lachaud En une du journal "Le monde pour rire", numéro 4, 28 mars 1868. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 08 (Bfm Limoges) MM. Lachaud père & fils En une du journal "L'éclipse", n°272, dimanche 11 janvier 1874. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 07 (Bfm Limoges)

MM. Lachaud père & fils En une du journal "L'éclipse", n°272, dimanche 11 janvier 1874. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 07 (Bfm Limoges) Me Lachaud Dans le journal "L'illustration", n°2077, 16 décembre 1882. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 06 (Bfm Limoges)

Me Lachaud Dans le journal "L'illustration", n°2077, 16 décembre 1882. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 06 (Bfm Limoges) Alexandre Lachaud Dans "Musée français : galerie de portraits", n°72. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 05 (Bfm Limoges)

Alexandre Lachaud Dans "Musée français : galerie de portraits", n°72. Charles-Alexandre Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 05 (Bfm Limoges) M. Charles Lachaud, mort à Paris le 9 décembre Dans "Le monde illustré", p.377, en illustration d'un article sur Charles Lachaud. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 04 (Bfm Limoges)

M. Charles Lachaud, mort à Paris le 9 décembre Dans "Le monde illustré", p.377, en illustration d'un article sur Charles Lachaud. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 04 (Bfm Limoges) Me Lachaud En une de "Le journal illustré", n°52, dimanche 24 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 03 (Bfm Limoges)

Me Lachaud En une de "Le journal illustré", n°52, dimanche 24 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 03 (Bfm Limoges) Me Lachaud, décédé le 9 décembre. En une de 'L'univers illustré", n°1448, 23 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 02 (Bfm Limoges)

Me Lachaud, décédé le 9 décembre. En une de 'L'univers illustré", n°1448, 23 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 02 (Bfm Limoges) Me Lachaud, avocat, décédé le 9 décembre. En une de "La France illustrée", n°421, samedi 23 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé dans l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 01 (Bfm Limoges)

Me Lachaud, avocat, décédé le 9 décembre. En une de "La France illustrée", n°421, samedi 23 décembre 1882. Charles Lachaud, né à Treignac (Corrèze) le 25 février 1817 ou 1818, fils de Sulpice Lachaud, notaire à Treignac, et de N. Chaveribière de Sal ; avocat célèbre notamment pour avoir plaidé dans l'affaire Marie Lafarge, il exerça d'abord à Tulle, se fixa à Paris en 1844, bâtonnier de l'ordre, mort à Paris le 9 décembre 1882. Cote : FP LAC 01 (Bfm Limoges) Justin Labuze En une de "Les hommes d'aujourd'hui", n°149. Né à Nouic (Haute-Vienne) le 26 janvier 1847. Médecin et homme politique. Trésorier-payeur général honoraire. Député de la Haute-Vienne (élu en 1878, réélu en 1881). Sous-secrétaire d'État aux Finances (7 août 1882-5 avril 1885). Mort à Lyon le 15 février 1914. cote : FP LAB (Bfm Limoges)

Justin Labuze En une de "Les hommes d'aujourd'hui", n°149. Né à Nouic (Haute-Vienne) le 26 janvier 1847. Médecin et homme politique. Trésorier-payeur général honoraire. Député de la Haute-Vienne (élu en 1878, réélu en 1881). Sous-secrétaire d'État aux Finances (7 août 1882-5 avril 1885). Mort à Lyon le 15 février 1914. cote : FP LAB (Bfm Limoges) Iehan Louys de Nogaretz de La Valette Duc d'Espernon Porte en plus un quatrain : "De ce Duc genereux, la guerrierre vaillance. / Grave aux coeurs ennemys l'espouventable effroy, / Cest le rampart de Metz, c'est le pris de son Roy, / Cest de Xainctonge l'heur, cest l'honneur de Provence". Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642. Cote : FP LAV02 (Bfm Limoges)

Iehan Louys de Nogaretz de La Valette Duc d'Espernon Porte en plus un quatrain : "De ce Duc genereux, la guerrierre vaillance. / Grave aux coeurs ennemys l'espouventable effroy, / Cest le rampart de Metz, c'est le pris de son Roy, / Cest de Xainctonge l'heur, cest l'honneur de Provence". Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642. Cote : FP LAV02 (Bfm Limoges) Jean Louis de La Vallette Duc d'Espernon Pour un ouvrage inconnu. Porte en plus : la mention "Tome 3 pag.169" Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642. Cote : FP LAV01 (Bfm Limoges)

Jean Louis de La Vallette Duc d'Espernon Pour un ouvrage inconnu. Porte en plus : la mention "Tome 3 pag.169" Né en mai 1554 au château de Caumont. Il est pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l'un des principaux personnages de la noblesse française. Mignon d'Henri III, il fut comblé de charges par le roi, qui le fit amiral de France (1587), les gouvernements de Metz (1583), de Provence (1586), de Normandie, d'Angoumois, d'Aunis et de Saintonge (1587). Présent aux côtés d'Henri IV lors de son assassinat (1610), il contribua à faire proclamer régente Marie de Médicis. Gouverneur de Guyenne (1622), il fut rendu responsable de l'échec de Fontarabie (1638) par Richelieu, qui le fit exiler à Loches, où il mourrut en 1642. Cote : FP LAV01 (Bfm Limoges) Henrico della Torre principe e visconte di Turenna Maresciallo di Francia &c Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 06 (Bfm Limoges)

Henrico della Torre principe e visconte di Turenna Maresciallo di Francia &c Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 06 (Bfm Limoges) Le Vicomte M. Turenne. Sous le portrait : une scène illustrant la mort du vicomte. Légende : "Ce n'est pas moi, mon fils, qu'il faut pleurer, c'est la perte que fait la France de ce grand homme. St Hilaire". Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 05 (Bfm Limoges)

Le Vicomte M. Turenne. Sous le portrait : une scène illustrant la mort du vicomte. Légende : "Ce n'est pas moi, mon fils, qu'il faut pleurer, c'est la perte que fait la France de ce grand homme. St Hilaire". Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 05 (Bfm Limoges) Mareschal de Turenne Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 04 (Bfm Limoges)

Mareschal de Turenne Henri II de La Tour d'Auvergne, Vicomte de Turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, second fils de Henri de la Tour, duc de Bouillon ; colonel général de la cavalerie légère, maréchal de camp (1634), lieutenant général du Roussillon (1642), maréchal de France (1643), gouverneur du Haut et Bas Limousin, mort près de Sasbach (Allemagne) le 27 juillet 1675. Cote : FP LATO H 04 (Bfm Limoges)