-

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178)

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne.

-

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176)

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant.

-

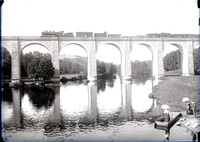

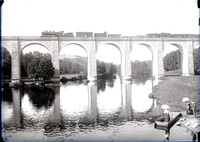

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175)

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne.

Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière.

-

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050)

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac.

Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

-

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049)

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac.

Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

-

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038)

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

-

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037)

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

-

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035)

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin.

-

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036)

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017.

-

Hôtel des Postes et Télégraphes

Hôtel des Postes et Télégraphes L’hôtel des Postes et Télégraphes, de style néo-classique, est inauguré en 1909. Œuvre de l’architecte Jules Godefroy (1863-1928), tout comme la nouvelle préfecture voisine, il est bâti à l'emplacement de l'ancien quartier du Viraclaud.

cote : Fonds Boudeau, boite 197 (Bfm Limoges)

-

Chapelle Notre-Dame-de-la-Préservation et cathédrale Saint-Etienne. -Fonds Boudeau (B176-n°2978)

Chapelle Notre-Dame-de-la-Préservation et cathédrale Saint-Etienne. -Fonds Boudeau (B176-n°2978) Devant cette chapelle du boulevard de la Corderie s’écoulait le ruisseau d’Enjoumard (surnommé le Merdanson) qui, charriant les détritus et l’eau souillée sur plus d’un kilomètre, depuis l’actuel quartier de la place de la République, allait se jeter dans la Vienne. On pouvait le traverser à un petit gué situé à cet endroit, c’est pourquoi cette chapelle était également appelée Notre-Dame-de-la-Planchette. Dans cette chapelle, les Limougeauds demandaient à la Vierge de protéger leur ville des maladies infectieuses que pouvait véhiculer un tel égout à ciel ouvert.

cote : fonds Boudeau, boite 176 (Bfm Limoges)

-

Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028)

Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028) Une photo de mariage comme Jean-Baptiste Boudeau en prit des dizaines, ce qui constitua certainement une bonne partie des revenus de l'épicier-photographe.

Il s'agit ici du mariage de Pierre Chaise et Marguerite Leblanc à Royères, le 30 avril 1910. La photo est prise au château de Brignac.

-

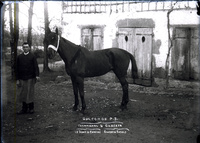

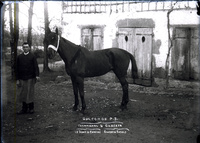

Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024)

Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

-

Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022)

Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022) Pour l'anecdote, cette belle bâtisse abrite toujours une pharmacie en 2022, plus d'un siècle après cette prise de vue.

-

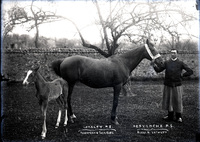

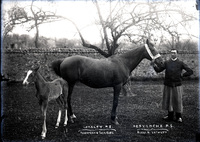

Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020)

Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

-

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015)

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente.

Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes.

Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard".

-

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013)

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage.

-

Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008)

Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008)

-

Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007)

Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007) Nous ne savons pas précisément où fut prise cette photographie, peut-être dans une carrière.

Les carrières étaient nombreuses dans la région. Il pouvait s'agir de véritables sites industriels possédés par de grandes sociétés ou bien, comme ici, de petites exploitations n'employant que quelques personnes. Mais ce cliché ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une carrière.

-

Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005)

Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005) Nous ne connaissons pas l'identité de ce pêcheur ni l'endroit où est prise cette photographie. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un ouvrier puisque nous le retrouvons à son lieu de travail sur un autre cliché de J.-B. Boudeau. Il est ici vêtu de son tablier de travail et manie une canne à pêche de fortune. Nous pouvons donc imaginer qu'il fait juste une petite pause, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène réclamée par le photographe.

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne.

La baignade à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1178) La baignade de Saint-Priest-Taurion était aménagée sur les bords du Taurion, en aval de l'ancien pont (remplacé en 1975 par l'actuel pont Jean Gagnant) non loin de la confluence avec la Vienne. Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant.

Avenue de la Mairie à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1176) Difficile de reconnaître les lieux tant ils ont été modifiés et construits en plus d'un siècle... Nous sommes pourtant bel et bien à Saint-Priest-Taurion, à la sortie du pont sur le Taurion, dans l'actuelle rue Jean Gagnant. Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne. Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière.

Viaduc sur le Taurion à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B59-n°1175) Combien d'usines, de ponts, de viaducs et autres ouvrages d'art Jean-Baptiste Boudeau a-t-il photographié ? Des centaines. Sa production variée prouve qu'il était autant admiratif des progrès techniques et des grandes réalisations de son époque que des vieilles demeures et de la tradition paysanne. Le viaduc ferroviaire de Saint-Priest-Taurion, bâti en 1878, est long de 192 mètres, comporte 10 arches et culmine à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière. Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1050) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil. Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil.

Papeterie miniature à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B51-n°1049) Nous ne possédons pas davantage d'informations sur ce que les notes du photographe nous présentent comme une "papeterie miniature", installée non loin de la véritable grande papeterie de Brignac. Est-ce l'essai sérieux d'un ingénieur ou bien l’œuvre amusante de jeunes ouvriers de l'usine voisine ? Quoi qu'il en soit, cette petite "fabrique" était vraisemblablement installée sur le ruisseau de Bassoleil. Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

Pont sur la Glane à Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1038) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944. Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944.

Vue vers l'église d'Oradour-sur-Glane - Fonds Boudeau (B51-n°1037) Nous ne savons pas quelle raison pousse Jean-Baptiste Boudeau, en cet automne 1910, à partir photographier l'ouest haut-viennois, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. Toujours est-il qu'après avoir assisté à la frairie (fête paroissiale) de Saint-Victurnien, il se promène maintenant à Oradour-sur-Glane, bourg rendu tristement célèbre par sa destruction et le massacre de ses habitants par les nazis le 10 juin 1944. Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin.

Frairie devant l'église à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1035) Exceptionnellement, Jean-Baptiste Boudeau part photographier l'ouest de la Haute-Vienne, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. A Saint-Victurnien, dans la vallée de la Vienne, il assiste à la frairie (nom utilisé en Limousin pour désigner la fête paroissiale) qui a lieu aux alentours du 30 septembre. La photo est prise sur l'actuelle place du chanoine Merlin. Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017.

Le pont sur la Vienne à Saint-Victurnien - Fonds Boudeau (B50-n°1036) Jean-Baptiste Boudeau s'est ici éloigné de son habituelle zone de travail. C'est dans l'ouest de la Haute-Vienne qu'il se promène, mais la Vienne chère à son cœur est évidemment bien présente dans ses clichés. Le pont de Saint-Victurnien a été bâti en 1874, mesure 101 mètres de long et 6 mètres de large. Il a bénéficié d'importants travaux de consolidation et de rénovation en 2017. Hôtel des Postes et Télégraphes L’hôtel des Postes et Télégraphes, de style néo-classique, est inauguré en 1909. Œuvre de l’architecte Jules Godefroy (1863-1928), tout comme la nouvelle préfecture voisine, il est bâti à l'emplacement de l'ancien quartier du Viraclaud. cote : Fonds Boudeau, boite 197 (Bfm Limoges)

Hôtel des Postes et Télégraphes L’hôtel des Postes et Télégraphes, de style néo-classique, est inauguré en 1909. Œuvre de l’architecte Jules Godefroy (1863-1928), tout comme la nouvelle préfecture voisine, il est bâti à l'emplacement de l'ancien quartier du Viraclaud. cote : Fonds Boudeau, boite 197 (Bfm Limoges) Chapelle Notre-Dame-de-la-Préservation et cathédrale Saint-Etienne. -Fonds Boudeau (B176-n°2978) Devant cette chapelle du boulevard de la Corderie s’écoulait le ruisseau d’Enjoumard (surnommé le Merdanson) qui, charriant les détritus et l’eau souillée sur plus d’un kilomètre, depuis l’actuel quartier de la place de la République, allait se jeter dans la Vienne. On pouvait le traverser à un petit gué situé à cet endroit, c’est pourquoi cette chapelle était également appelée Notre-Dame-de-la-Planchette. Dans cette chapelle, les Limougeauds demandaient à la Vierge de protéger leur ville des maladies infectieuses que pouvait véhiculer un tel égout à ciel ouvert. cote : fonds Boudeau, boite 176 (Bfm Limoges)

Chapelle Notre-Dame-de-la-Préservation et cathédrale Saint-Etienne. -Fonds Boudeau (B176-n°2978) Devant cette chapelle du boulevard de la Corderie s’écoulait le ruisseau d’Enjoumard (surnommé le Merdanson) qui, charriant les détritus et l’eau souillée sur plus d’un kilomètre, depuis l’actuel quartier de la place de la République, allait se jeter dans la Vienne. On pouvait le traverser à un petit gué situé à cet endroit, c’est pourquoi cette chapelle était également appelée Notre-Dame-de-la-Planchette. Dans cette chapelle, les Limougeauds demandaient à la Vierge de protéger leur ville des maladies infectieuses que pouvait véhiculer un tel égout à ciel ouvert. cote : fonds Boudeau, boite 176 (Bfm Limoges) Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028) Une photo de mariage comme Jean-Baptiste Boudeau en prit des dizaines, ce qui constitua certainement une bonne partie des revenus de l'épicier-photographe. Il s'agit ici du mariage de Pierre Chaise et Marguerite Leblanc à Royères, le 30 avril 1910. La photo est prise au château de Brignac.

Mariage à Royères - Fonds Boudeau (B50-n°1028) Une photo de mariage comme Jean-Baptiste Boudeau en prit des dizaines, ce qui constitua certainement une bonne partie des revenus de l'épicier-photographe. Il s'agit ici du mariage de Pierre Chaise et Marguerite Leblanc à Royères, le 30 avril 1910. La photo est prise au château de Brignac. Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Pur-sang de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B50-n°1024) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022) Pour l'anecdote, cette belle bâtisse abrite toujours une pharmacie en 2022, plus d'un siècle après cette prise de vue.

Pharmacie Defournoux à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B50-n°1022) Pour l'anecdote, cette belle bâtisse abrite toujours une pharmacie en 2022, plus d'un siècle après cette prise de vue. Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Jument poulinière et pouliche de M. Malevergne, château de Cintrat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B49-n°1020) Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard".

Scieurs de long à Saint-Martin-Terressus- Fonds Boudeau (B49-n°1015) Avant l'avènement des grandes scieries mécanisées, le sciage de long occupait beaucoup de monde. Les scieurs installaient leur "chèvre" près du lieu de coupe et, après avoir écorcé et équarri le bois, débitaient les planches de menuiserie ou les pièces de charpente. Les Limousins s'en étaient fait une telle spécialité que beaucoup d'entre eux allaient vendre leur savoir-faire dans les régions environnantes. Le scieur d'en haut est appelé le "chevrier", tandis que le scieur d'en bas est appelé le "renard". L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage.

L'accordéoniste à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B49-n°1013) Cette photo fut prise le 23 avril 1910 à Saint-Martin-Terressus, à l'occasion du mariage de Jean Bellangeon et Anne Freisseix. C'est au jeune musicien de la noce que s'intéresse ici J.-B. Boudeau, après avoir évidemment fait la traditionnelle photo de mariage. Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008)

Le grand tilleul du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B49-n°1008)  Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007) Nous ne savons pas précisément où fut prise cette photographie, peut-être dans une carrière. Les carrières étaient nombreuses dans la région. Il pouvait s'agir de véritables sites industriels possédés par de grandes sociétés ou bien, comme ici, de petites exploitations n'employant que quelques personnes. Mais ce cliché ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une carrière.

Ouvriers - Fonds Boudeau (B49-n°1007) Nous ne savons pas précisément où fut prise cette photographie, peut-être dans une carrière. Les carrières étaient nombreuses dans la région. Il pouvait s'agir de véritables sites industriels possédés par de grandes sociétés ou bien, comme ici, de petites exploitations n'employant que quelques personnes. Mais ce cliché ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien d'une carrière. Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005) Nous ne connaissons pas l'identité de ce pêcheur ni l'endroit où est prise cette photographie. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un ouvrier puisque nous le retrouvons à son lieu de travail sur un autre cliché de J.-B. Boudeau. Il est ici vêtu de son tablier de travail et manie une canne à pêche de fortune. Nous pouvons donc imaginer qu'il fait juste une petite pause, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène réclamée par le photographe.

Pêcheur - Fonds Boudeau (B49-n°1005) Nous ne connaissons pas l'identité de ce pêcheur ni l'endroit où est prise cette photographie. Nous savons cependant qu'il s'agit d'un ouvrier puisque nous le retrouvons à son lieu de travail sur un autre cliché de J.-B. Boudeau. Il est ici vêtu de son tablier de travail et manie une canne à pêche de fortune. Nous pouvons donc imaginer qu'il fait juste une petite pause, à moins qu'il s'agisse d'une mise en scène réclamée par le photographe.