-

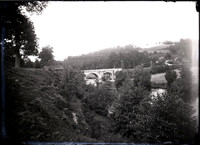

Vallée de la Vienne à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B23-n°577)

Vallée de la Vienne à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B23-n°577) La vallée de la Vienne, à Brignac, entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Priest-Taurion. Nous voyons sur la rive gauche le moulin de Lageas-Basse, qui brûla en 1911.

-

La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°575)

La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°575) Jolie vue sur la Vienne avec le bourg de Saint-Priest-Taurion au fond. D'après le cadastre napoléonien, la Gravade était le nom donné à des prairies situées aux environs du moulin des Roches, en amont du bourg.

-

La Vienne et la tannerie Périgot à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°571)

La Vienne et la tannerie Périgot à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°571) La mégisserie Périgot était installée au Moulin du Fer (ou "Moulin de la Forge à Fer" ou encore "Moulin du Forgeron") qui tire son nom du fait qu'il est un ancien lieu d'exploitation des métaux. Le moulin servit d'ailleurs à différentes activités au cours des siècles (tréfilerie, papeterie, tannerie...) qui avaient toutes besoin de la force hydraulique amenée par la Vienne.

-

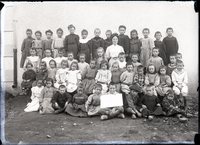

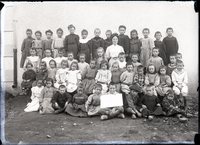

Groupe de l'école de La Maligne à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B23-n°570)

Groupe de l'école de La Maligne à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B23-n°570) La Maligne (autrefois parfois appelé "Manigne") était vers 1900 l'un des villages les plus importants de la commune en nombre d'habitants. Pour éviter aux nombreux enfants de ce village et des villages voisins (Le Bouquet, La Gasnerie...) de parcourir matin et soir une distance de plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école du bourg, une école mixte est créée à La Maligne en 1909.

C'est donc le premier groupe d'enfants scolarisés à La Maligne que nous voyons sur ce cliché pris l'année de la création.

Leur jeune institutrice d'à peine vingt ans, que l'on voit ici, est originaire de Saint-Just-le-Martel et s'appelle Mademoiselle Faucher (Marie-Madeleine). Elle se mariera en janvier 1913 et deviendra Madame Denaud . Elle enseignera à de nombreuses générations d'enfants de La Maligne et des alentours, pendant environ trente ans.

L'école de La Maligne fermera ses portes en 1970.

-

L'étang du pont à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°568)

L'étang du pont à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°568) Cette retenue d'eau servait au Moulin du Pont, sur la route d'Ambazac, non loin du bourg de Saint-Martin-Terressus.

-

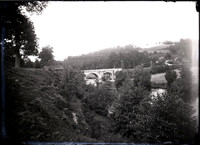

Le pont sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°567)

Le pont sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°567) Ce pont en pierre qui traversait le Taurion datait de 1859. Détruit par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par un pont en béton "moderne".

-

Monsieur Naudin à cheval - Fonds Boudeau (B22-n°561)

Monsieur Naudin à cheval - Fonds Boudeau (B22-n°561) Nous ne savons pas qui était ce monsieur Naudin ni où la photographie fut prise, probablement dans l'un des châteaux que Jean-Baptiste Boudeau visita en cette année 1909, dans la région de Saint-Priest-Taurion, Saint-Martin-Terressus et Saint-Just-le-Martel.

Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

-

Vallée de la Vienne à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B22-n°560)

Vallée de la Vienne à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B22-n°560) Jolie vue sur la Vienne à Saint-Priest-Taurion. Nous pouvons remarquer un pêcheur dans sa barque et nous apercevons, au fond, la cartonnerie des Roches qui ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique.

-

Poulailler au château de La Roche-Nantiat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B22-n°556)

Poulailler au château de La Roche-Nantiat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B22-n°556)

-

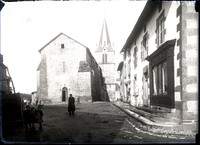

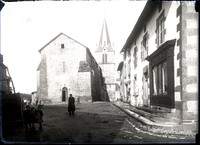

Rue de l'église à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B21-n°552)

Rue de l'église à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B21-n°552) C'est par une journée apparemment très ensoleillée que Jean-Baptiste Boudeau photographie cette rue de son bourg natal. A gauche nous voyons la maison de l'horticulteur Mitout, mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'homme assis à droite, à l'ombre de l'église Saint-Priest.

-

Attelage de la duchesse d'Isly - Fonds Boudeau (B21-n°547)

Attelage de la duchesse d'Isly - Fonds Boudeau (B21-n°547) Mme Bugeaud de la Piconnerie, duchesse d'Isly, était propriétaire du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion. Nous ne savons pas si cette photographie a été prise sur le domaine, dans un village voisin ou dans le bourg.

Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Ici, c'est également la très belle calèche qui est fièrement exhibée.

L'habit et le chapeau haut-de-forme du cocher donnent à l'ensemble un aspect encore très 19e siècle.

-

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°545)

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°545) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus.

Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze.

Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

-

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°544)

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°544) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus.

Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze.

Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

-

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°543)

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°543) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus.

Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze.

Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

-

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°542)

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°542) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus.

Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze.

Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

-

Ferme de Lubersat à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B20-n°536)

Ferme de Lubersat à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B20-n°536) Vue d'une petite ferme avec sa bâtisse traditionnelle, ses étables attenantes et ses tas de fumier dans la cour. La photo est prise à Lubersat (aujourd'hui souvent orthographié Lubersac) entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Martin-Terressus.

On reconnaît le cheval et la carriole du photographe devant la maison.

-

Ambazac, l'église - Fonds Boudeau (B20-n°534)

Ambazac, l'église - Fonds Boudeau (B20-n°534) L'église Saint-Antoine d'Ambazac date du 12e siècle, mais elle a été maintes fois rénovée et remaniée au cours des siècles. Son clocher, par exemple, a entièrement été reconstruit en 1868.

-

Ambazac, la mairie - Fonds Boudeau (B20-n°533)

Ambazac, la mairie - Fonds Boudeau (B20-n°533) Vue du tout nouvel hôtel de ville, bâti de 1898 à 1900.

-

Ambazac, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°532)

Ambazac, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°532) Vue vers Ambazac depuis le sud du bourg. Au fond se dessinent les monts d'Ambazac.

-

Saint-Priest-Taurion, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°525)

Saint-Priest-Taurion, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°525) Un point de vue vers le bourg de Saint-Priest-Taurion que Jean-Baptiste Boudeau affectionnait particulièrement, depuis l'entrée du pont sur la Vienne, rive gauche.

Vallée de la Vienne à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B23-n°577) La vallée de la Vienne, à Brignac, entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Priest-Taurion. Nous voyons sur la rive gauche le moulin de Lageas-Basse, qui brûla en 1911.

Vallée de la Vienne à Brignac, commune de Royères - Fonds Boudeau (B23-n°577) La vallée de la Vienne, à Brignac, entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Priest-Taurion. Nous voyons sur la rive gauche le moulin de Lageas-Basse, qui brûla en 1911. La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°575) Jolie vue sur la Vienne avec le bourg de Saint-Priest-Taurion au fond. D'après le cadastre napoléonien, la Gravade était le nom donné à des prairies situées aux environs du moulin des Roches, en amont du bourg.

La Gravade, Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°575) Jolie vue sur la Vienne avec le bourg de Saint-Priest-Taurion au fond. D'après le cadastre napoléonien, la Gravade était le nom donné à des prairies situées aux environs du moulin des Roches, en amont du bourg. La Vienne et la tannerie Périgot à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°571) La mégisserie Périgot était installée au Moulin du Fer (ou "Moulin de la Forge à Fer" ou encore "Moulin du Forgeron") qui tire son nom du fait qu'il est un ancien lieu d'exploitation des métaux. Le moulin servit d'ailleurs à différentes activités au cours des siècles (tréfilerie, papeterie, tannerie...) qui avaient toutes besoin de la force hydraulique amenée par la Vienne.

La Vienne et la tannerie Périgot à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B23-n°571) La mégisserie Périgot était installée au Moulin du Fer (ou "Moulin de la Forge à Fer" ou encore "Moulin du Forgeron") qui tire son nom du fait qu'il est un ancien lieu d'exploitation des métaux. Le moulin servit d'ailleurs à différentes activités au cours des siècles (tréfilerie, papeterie, tannerie...) qui avaient toutes besoin de la force hydraulique amenée par la Vienne. Groupe de l'école de La Maligne à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B23-n°570) La Maligne (autrefois parfois appelé "Manigne") était vers 1900 l'un des villages les plus importants de la commune en nombre d'habitants. Pour éviter aux nombreux enfants de ce village et des villages voisins (Le Bouquet, La Gasnerie...) de parcourir matin et soir une distance de plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école du bourg, une école mixte est créée à La Maligne en 1909. C'est donc le premier groupe d'enfants scolarisés à La Maligne que nous voyons sur ce cliché pris l'année de la création. Leur jeune institutrice d'à peine vingt ans, que l'on voit ici, est originaire de Saint-Just-le-Martel et s'appelle Mademoiselle Faucher (Marie-Madeleine). Elle se mariera en janvier 1913 et deviendra Madame Denaud . Elle enseignera à de nombreuses générations d'enfants de La Maligne et des alentours, pendant environ trente ans. L'école de La Maligne fermera ses portes en 1970.

Groupe de l'école de La Maligne à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B23-n°570) La Maligne (autrefois parfois appelé "Manigne") était vers 1900 l'un des villages les plus importants de la commune en nombre d'habitants. Pour éviter aux nombreux enfants de ce village et des villages voisins (Le Bouquet, La Gasnerie...) de parcourir matin et soir une distance de plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école du bourg, une école mixte est créée à La Maligne en 1909. C'est donc le premier groupe d'enfants scolarisés à La Maligne que nous voyons sur ce cliché pris l'année de la création. Leur jeune institutrice d'à peine vingt ans, que l'on voit ici, est originaire de Saint-Just-le-Martel et s'appelle Mademoiselle Faucher (Marie-Madeleine). Elle se mariera en janvier 1913 et deviendra Madame Denaud . Elle enseignera à de nombreuses générations d'enfants de La Maligne et des alentours, pendant environ trente ans. L'école de La Maligne fermera ses portes en 1970. L'étang du pont à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°568) Cette retenue d'eau servait au Moulin du Pont, sur la route d'Ambazac, non loin du bourg de Saint-Martin-Terressus.

L'étang du pont à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°568) Cette retenue d'eau servait au Moulin du Pont, sur la route d'Ambazac, non loin du bourg de Saint-Martin-Terressus. Le pont sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°567) Ce pont en pierre qui traversait le Taurion datait de 1859. Détruit par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par un pont en béton "moderne".

Le pont sur le Taurion à Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B22-n°567) Ce pont en pierre qui traversait le Taurion datait de 1859. Détruit par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été remplacé par un pont en béton "moderne". Monsieur Naudin à cheval - Fonds Boudeau (B22-n°561) Nous ne savons pas qui était ce monsieur Naudin ni où la photographie fut prise, probablement dans l'un des châteaux que Jean-Baptiste Boudeau visita en cette année 1909, dans la région de Saint-Priest-Taurion, Saint-Martin-Terressus et Saint-Just-le-Martel. Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle.

Monsieur Naudin à cheval - Fonds Boudeau (B22-n°561) Nous ne savons pas qui était ce monsieur Naudin ni où la photographie fut prise, probablement dans l'un des châteaux que Jean-Baptiste Boudeau visita en cette année 1909, dans la région de Saint-Priest-Taurion, Saint-Martin-Terressus et Saint-Just-le-Martel. Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Vallée de la Vienne à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B22-n°560) Jolie vue sur la Vienne à Saint-Priest-Taurion. Nous pouvons remarquer un pêcheur dans sa barque et nous apercevons, au fond, la cartonnerie des Roches qui ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique.

Vallée de la Vienne à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B22-n°560) Jolie vue sur la Vienne à Saint-Priest-Taurion. Nous pouvons remarquer un pêcheur dans sa barque et nous apercevons, au fond, la cartonnerie des Roches qui ferma ses portes en 1978 et fut transformée en une usine hydroélectrique. Poulailler au château de La Roche-Nantiat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B22-n°556)

Poulailler au château de La Roche-Nantiat à Saint-Just-le-Martel - Fonds Boudeau (B22-n°556)  Rue de l'église à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B21-n°552) C'est par une journée apparemment très ensoleillée que Jean-Baptiste Boudeau photographie cette rue de son bourg natal. A gauche nous voyons la maison de l'horticulteur Mitout, mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'homme assis à droite, à l'ombre de l'église Saint-Priest.

Rue de l'église à Saint-Priest-Taurion - Fonds Boudeau (B21-n°552) C'est par une journée apparemment très ensoleillée que Jean-Baptiste Boudeau photographie cette rue de son bourg natal. A gauche nous voyons la maison de l'horticulteur Mitout, mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'homme assis à droite, à l'ombre de l'église Saint-Priest. Attelage de la duchesse d'Isly - Fonds Boudeau (B21-n°547) Mme Bugeaud de la Piconnerie, duchesse d'Isly, était propriétaire du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion. Nous ne savons pas si cette photographie a été prise sur le domaine, dans un village voisin ou dans le bourg. Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Ici, c'est également la très belle calèche qui est fièrement exhibée. L'habit et le chapeau haut-de-forme du cocher donnent à l'ensemble un aspect encore très 19e siècle.

Attelage de la duchesse d'Isly - Fonds Boudeau (B21-n°547) Mme Bugeaud de la Piconnerie, duchesse d'Isly, était propriétaire du château de Salvanet à Saint-Priest-Taurion. Nous ne savons pas si cette photographie a été prise sur le domaine, dans un village voisin ou dans le bourg. Si le Limousin est célèbre pour ses bovins, il est aussi, depuis des siècles, une terre d'élevage équin d'excellence. Beaucoup d'aristocrates et de notables locaux se faisaient donc un devoir de posséder et de montrer les plus beaux spécimens, principalement des chevaux de selle. Ici, c'est également la très belle calèche qui est fièrement exhibée. L'habit et le chapeau haut-de-forme du cocher donnent à l'ensemble un aspect encore très 19e siècle. Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°545) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°545) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers. Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°544) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°544) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers. Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°543) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°543) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers. Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°542) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers.

Incendie à l'usine du Maureix, Saint-Martin-Terressus - Fonds Boudeau (B21-n°542) Jean-Baptiste Boudeau se fait ici reporter, puisqu'il part photographier les dégâts occasionnés par un incendie à la papeterie du Petit Maureix, sur la commune de Saint-Martin-Terressus. Cette usine des bords du Taurion était spécialisée dans la fabrication de papier-paille. Elle appartenait à la Société générale des Papeteries du Limousin qui, depuis 1898, regroupait d'anciennes papeteries indépendantes de Haute-Vienne, de Charente limousine et de Corrèze. Bien que n'étant pas le centre de production le plus important du groupement, l'usine du Maureix employait tout de même plus de 40 ouvriers. Ferme de Lubersat à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B20-n°536) Vue d'une petite ferme avec sa bâtisse traditionnelle, ses étables attenantes et ses tas de fumier dans la cour. La photo est prise à Lubersat (aujourd'hui souvent orthographié Lubersac) entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Martin-Terressus. On reconnaît le cheval et la carriole du photographe devant la maison.

Ferme de Lubersat à Saint-Léonard - Fonds Boudeau (B20-n°536) Vue d'une petite ferme avec sa bâtisse traditionnelle, ses étables attenantes et ses tas de fumier dans la cour. La photo est prise à Lubersat (aujourd'hui souvent orthographié Lubersac) entre Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Martin-Terressus. On reconnaît le cheval et la carriole du photographe devant la maison. Ambazac, l'église - Fonds Boudeau (B20-n°534) L'église Saint-Antoine d'Ambazac date du 12e siècle, mais elle a été maintes fois rénovée et remaniée au cours des siècles. Son clocher, par exemple, a entièrement été reconstruit en 1868.

Ambazac, l'église - Fonds Boudeau (B20-n°534) L'église Saint-Antoine d'Ambazac date du 12e siècle, mais elle a été maintes fois rénovée et remaniée au cours des siècles. Son clocher, par exemple, a entièrement été reconstruit en 1868. Ambazac, la mairie - Fonds Boudeau (B20-n°533) Vue du tout nouvel hôtel de ville, bâti de 1898 à 1900.

Ambazac, la mairie - Fonds Boudeau (B20-n°533) Vue du tout nouvel hôtel de ville, bâti de 1898 à 1900. Ambazac, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°532) Vue vers Ambazac depuis le sud du bourg. Au fond se dessinent les monts d'Ambazac.

Ambazac, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°532) Vue vers Ambazac depuis le sud du bourg. Au fond se dessinent les monts d'Ambazac. Saint-Priest-Taurion, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°525) Un point de vue vers le bourg de Saint-Priest-Taurion que Jean-Baptiste Boudeau affectionnait particulièrement, depuis l'entrée du pont sur la Vienne, rive gauche.

Saint-Priest-Taurion, vue générale - Fonds Boudeau (B20-n°525) Un point de vue vers le bourg de Saint-Priest-Taurion que Jean-Baptiste Boudeau affectionnait particulièrement, depuis l'entrée du pont sur la Vienne, rive gauche.