-

De l'ouverture d'une nouvelle rue au centre de la ville de Limoges en traversant les rues du Verdurier, des Suisses, Poulaillère et des Taules

De l'ouverture d'une nouvelle rue au centre de la ville de Limoges en traversant les rues du Verdurier, des Suisses, Poulaillère et des Taules Présentation du projet de création de la future rue Jean Jaurès. Limoges compte alors 42 000 habitants en 1852, une industrie florissante mais un tissu urbain encore insalubre et qui a peu évolué.

Outre la description détaillée des travaux (percement des voies, alignement, financement...), le texte reprend une courte histoire de l'urbanisation de la ville et dresse l'état des lieux de l'époque .

cote : MAG.P LIM B1029 (Bfm Limoges)

-

Halles centrales de Limoges à ériger sur la place de la Mothe

Halles centrales de Limoges à ériger sur la place de la Mothe Article paru dans le tome VII, n°25 (1885, 17 octobre) de la revue "Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères" (p.[385]-389) concernant la construction des Halles centrales de Limoges par les ingénieurs MM. Al. Levesque et G. Pesce.

L' article reprend en détail les choix techniques et esthétiques de ce projet d'architecture en fer, directement inspiré des travaux de Baltard et encore audacieux à l'époque.

cote : MAG.P LIM 38899/25 (Bfm Limoges)

-

Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652

Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652 cote : MAG.P LIM 40058/20 (Bfm Limoges)

-

Fontaines à chiffons et saints à rubans

Fontaines à chiffons et saints à rubans Retour sur une tradition populaire du Limousin autour des "bonnes fontaines".

cote : MAG P LIM 45136 (Bfm Limoges)

-

Les Limousins dans l'histoire et dans la littérature

Les Limousins dans l'histoire et dans la littérature Tous les auteurs limousins, historiens, écrivains, et illustrateurs de l'époque réunis pour présenter le Limousin dans une numéro exceptionnel d'une revue d'audience nationale "La Plume". Textes de G. Fourest, ( lisez le poème des "Gommeux du Limousin"), Louis de Nussac, Louis Guibert, René Fage, Eusèbe Bombal, Paul Verhac....

cote : MAG.P LIM B16197/42 (Bfm Limoges)

-

De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle

De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle Chaque année à Tulle, les consuls inspectaient l'ensemble des portes de la ville, notant précisément les systèmes de fermetures, clés et couppes...

cote MAG.P LIM 40242 (Bfm Limoges)

-

Quelques Mots sur les danses modernes. Aux pères de famille et au clergé

Quelques Mots sur les danses modernes. Aux pères de famille et au clergé Extrait : "les jeunes vierges chrétiennes polkèrent puis valsèrent; [... ] et maintenant la jeunes fille la plus pure se livre à l'étreinte des premiers venus [...] Messieurs les ecclésiastiques, vous qui tolérez ces danses, je suis sûr que vous ne les connaissez même pas"

cote : MAG.P.LIM 18654 (Bfm Limoges)

-

Gimel

Gimel Guide touristique de la région de Gimel publié dans les années 1925 par Victor Forot (1845-1933), historien et historien d'art, maire adjoint de Tulle et conservateur du musée de Tulle, en charge de l'inventaire des richesses artistiques du département il fut l’un des historiens et archéologues les plus importants de la Corrèze du début du XXe siècle.

Les Illustrations sont d’André Mazeyrie, personnalité tulliste profondément liée à l’histoire du musée du Cloître. Médecin mais également dessinateur, il a illustré de nombreux ouvrages sur l’histoire de la ville ou du département.

cote : Patrimoine local 19 C/mag (Bibliothèque de Brive)

-

Les troubadours de la région Briviste

Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté.

Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive)

-

L'Electrification des campagnes corréziennes

L'Electrification des campagnes corréziennes Exposé pragmatique et pédagogique de propositions pour électrifier les zones rurales de Corrèze. Nombreux exemples et illustrations d'appareils utiles pour les cultivateurs : fer à repasser, batteuse, baratte électrique, etc...

cote : MAG.P LIM B2336 (Bfm Limoges)

-

Les Saints limousins : ce que nous leur devons

Les Saints limousins : ce que nous leur devons Apologie non exhautive des (nombreux) saints du Limousin. En fin de recueil, courte présentation plus célèbres d'entre eux.

Extrait : "Vous êtes émus devant ce sol limousin enfin défriché et que nos saints couvrent de champs fertiles, de villes, de villages, d'écoles, d'hopitaux, de bibliothèques, d'églises ? Ce n'est rien en comparaison de la transformation merveilleuse qu'ils ont opéré dans les consciences."

cote : MAG.P LIM ASS 80 (Bfm)

-

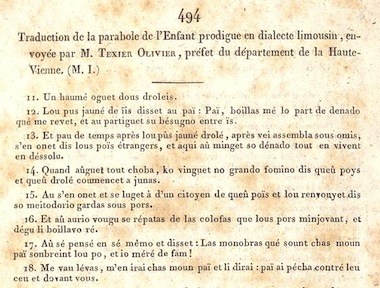

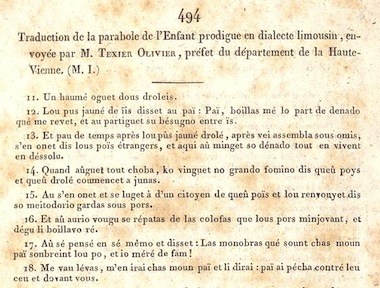

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix.

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France).

cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges)

-

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530.

Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour...

cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges)

-

Limoges en vitesse

Limoges en vitesse Titre de couverture : "Couplets chantés dans Limoges en vitesse : revue en un tableau et quart jouée au Théâtre municipal de Limoges... Avec le portrait des auteurs".

Sur la quatrième page de couverture, photo représentant les deux personnes de dos. -Compte rendu dans le "Courrier du Centre" du 11 mars 1907 et dans "Limoges illustré" du 1e avril 1907, sans identification des auteurs, vraisemblablement M. Filochot, chef d'orchestre du Théâtre et M. Dolne, directeur de la troupe.

cote : MAG.P LIM 40681 (Bfm Limoges)

-

Fête nationale Jeanne D'arc, 8 mai 1921

Fête nationale Jeanne D'arc, 8 mai 1921 Programme officiel vendu 1 franc.

On pouvait voir à cette fête : revue de troupes, concert symphonique, défilé patriotique et exercices de gymnastiques.

"Dès 1884, et bien avant que Jeanne ne devienne une icône nationaliste, le député radical de l'Aveyron, Joseph Fabre, propose la création d'une fête annuelle de Jeanne d'Arc, à laquelle il donne le nom de « fête du patriotisme ». Il propose la date du 8 mai date anniversaire de la libération d'Orléans. Ce projet est voté par environ 250 députés y compris par des parlementaires nationalistes. Finalement, la majorité républicaine refuse par crainte que cette commémoration soit détournée et récupérée par l'Église. C'est seulement en 1920 après sa canonisation Jeanne d'Arc (et non Sainte Jeanne) sera donc fêtée par la République le deuxième dimanche de mai. "

(extrait de Wikipedia )

-

Le Maréchal Brune : Pendant la 1ère Restauration et les cents jours jusqu'à sa mort.

Le Maréchal Brune : Pendant la 1ère Restauration et les cents jours jusqu'à sa mort. Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons.

Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration.

Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche".

cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

-

Le Maréchal Brune, poésie

Le Maréchal Brune, poésie

Poème de M. Lacoste du Bouig en hommage au Maréchal Brune, lors de l’inauguration de la statue de Brune, à Brive, en 1841.

Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons.

Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration.

Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche".

cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

-

Extrait du procés-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3 octobre 1841 à l'occasion de l'inauguration de la statue élevée au Maréchal Brune

Extrait du procés-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3 octobre 1841 à l'occasion de l'inauguration de la statue élevée au Maréchal Brune Ce document contient le procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive en 1841 en hommage au maréchal Brune lors l’inauguration de sa statue, souscription, discours etc… Cette statue est toujours en place.

Né à Brive, dans une famille de petite noblesse, Guillaume Brune débute ses activités de typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons.

Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration.

Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche".

cote : 00 ZA1 BRU (Médiathèque de Brive, Patrimoine local 00 ZA1 BRU)

-

Correspondance Brune (Lettres inédites)

Correspondance Brune (Lettres inédites) Présentation de lettres inédites provenant de papier de famille. Les unes sont écrites par le Maréchal Brune ou par sa femme ; les autres leur sont adressées ou les intéressent directement.

Guillaume Marie-Anne Brune est né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville. Il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons.

Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec force les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration.

Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche".

cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

-

la Plantation du clou, tranformation et persistance du rite en Limousin

la Plantation du clou, tranformation et persistance du rite en Limousin René Fage revient sur cette tradition religieuse et superstitieuse qui existe depuis l'Antiquité et qui rencontre un développement singulier en Limousin. Symbole de prise de possession (d'une église par exemple) ou objet votif aux vertus prophilactiques et protectrices, le clou connait une transformation moderne et féminisée singulière : l'épingle.

cote : MAG P LIM 45601 (Bfm Limoges)

De l'ouverture d'une nouvelle rue au centre de la ville de Limoges en traversant les rues du Verdurier, des Suisses, Poulaillère et des Taules Présentation du projet de création de la future rue Jean Jaurès. Limoges compte alors 42 000 habitants en 1852, une industrie florissante mais un tissu urbain encore insalubre et qui a peu évolué. Outre la description détaillée des travaux (percement des voies, alignement, financement...), le texte reprend une courte histoire de l'urbanisation de la ville et dresse l'état des lieux de l'époque . cote : MAG.P LIM B1029 (Bfm Limoges)

De l'ouverture d'une nouvelle rue au centre de la ville de Limoges en traversant les rues du Verdurier, des Suisses, Poulaillère et des Taules Présentation du projet de création de la future rue Jean Jaurès. Limoges compte alors 42 000 habitants en 1852, une industrie florissante mais un tissu urbain encore insalubre et qui a peu évolué. Outre la description détaillée des travaux (percement des voies, alignement, financement...), le texte reprend une courte histoire de l'urbanisation de la ville et dresse l'état des lieux de l'époque . cote : MAG.P LIM B1029 (Bfm Limoges) Halles centrales de Limoges à ériger sur la place de la Mothe Article paru dans le tome VII, n°25 (1885, 17 octobre) de la revue "Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères" (p.[385]-389) concernant la construction des Halles centrales de Limoges par les ingénieurs MM. Al. Levesque et G. Pesce. L' article reprend en détail les choix techniques et esthétiques de ce projet d'architecture en fer, directement inspiré des travaux de Baltard et encore audacieux à l'époque. cote : MAG.P LIM 38899/25 (Bfm Limoges)

Halles centrales de Limoges à ériger sur la place de la Mothe Article paru dans le tome VII, n°25 (1885, 17 octobre) de la revue "Le Génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères" (p.[385]-389) concernant la construction des Halles centrales de Limoges par les ingénieurs MM. Al. Levesque et G. Pesce. L' article reprend en détail les choix techniques et esthétiques de ce projet d'architecture en fer, directement inspiré des travaux de Baltard et encore audacieux à l'époque. cote : MAG.P LIM 38899/25 (Bfm Limoges) Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652 cote : MAG.P LIM 40058/20 (Bfm Limoges)

Un Episode de la Fronde en province : Tentative de translation à Limoges du parlement de Bordeaux, 1652 cote : MAG.P LIM 40058/20 (Bfm Limoges) Fontaines à chiffons et saints à rubans Retour sur une tradition populaire du Limousin autour des "bonnes fontaines". cote : MAG P LIM 45136 (Bfm Limoges)

Fontaines à chiffons et saints à rubans Retour sur une tradition populaire du Limousin autour des "bonnes fontaines". cote : MAG P LIM 45136 (Bfm Limoges) Les Limousins dans l'histoire et dans la littérature Tous les auteurs limousins, historiens, écrivains, et illustrateurs de l'époque réunis pour présenter le Limousin dans une numéro exceptionnel d'une revue d'audience nationale "La Plume". Textes de G. Fourest, ( lisez le poème des "Gommeux du Limousin"), Louis de Nussac, Louis Guibert, René Fage, Eusèbe Bombal, Paul Verhac.... cote : MAG.P LIM B16197/42 (Bfm Limoges)

Les Limousins dans l'histoire et dans la littérature Tous les auteurs limousins, historiens, écrivains, et illustrateurs de l'époque réunis pour présenter le Limousin dans une numéro exceptionnel d'une revue d'audience nationale "La Plume". Textes de G. Fourest, ( lisez le poème des "Gommeux du Limousin"), Louis de Nussac, Louis Guibert, René Fage, Eusèbe Bombal, Paul Verhac.... cote : MAG.P LIM B16197/42 (Bfm Limoges) De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle Chaque année à Tulle, les consuls inspectaient l'ensemble des portes de la ville, notant précisément les systèmes de fermetures, clés et couppes... cote MAG.P LIM 40242 (Bfm Limoges)

De la signification du mot "couppe" dans les procès-verbaux de visite des portes de Tulle au XVIIe siècle Chaque année à Tulle, les consuls inspectaient l'ensemble des portes de la ville, notant précisément les systèmes de fermetures, clés et couppes... cote MAG.P LIM 40242 (Bfm Limoges) Quelques Mots sur les danses modernes. Aux pères de famille et au clergé Extrait : "les jeunes vierges chrétiennes polkèrent puis valsèrent; [... ] et maintenant la jeunes fille la plus pure se livre à l'étreinte des premiers venus [...] Messieurs les ecclésiastiques, vous qui tolérez ces danses, je suis sûr que vous ne les connaissez même pas" cote : MAG.P.LIM 18654 (Bfm Limoges)

Quelques Mots sur les danses modernes. Aux pères de famille et au clergé Extrait : "les jeunes vierges chrétiennes polkèrent puis valsèrent; [... ] et maintenant la jeunes fille la plus pure se livre à l'étreinte des premiers venus [...] Messieurs les ecclésiastiques, vous qui tolérez ces danses, je suis sûr que vous ne les connaissez même pas" cote : MAG.P.LIM 18654 (Bfm Limoges) Gimel Guide touristique de la région de Gimel publié dans les années 1925 par Victor Forot (1845-1933), historien et historien d'art, maire adjoint de Tulle et conservateur du musée de Tulle, en charge de l'inventaire des richesses artistiques du département il fut l’un des historiens et archéologues les plus importants de la Corrèze du début du XXe siècle. Les Illustrations sont d’André Mazeyrie, personnalité tulliste profondément liée à l’histoire du musée du Cloître. Médecin mais également dessinateur, il a illustré de nombreux ouvrages sur l’histoire de la ville ou du département. cote : Patrimoine local 19 C/mag (Bibliothèque de Brive)

Gimel Guide touristique de la région de Gimel publié dans les années 1925 par Victor Forot (1845-1933), historien et historien d'art, maire adjoint de Tulle et conservateur du musée de Tulle, en charge de l'inventaire des richesses artistiques du département il fut l’un des historiens et archéologues les plus importants de la Corrèze du début du XXe siècle. Les Illustrations sont d’André Mazeyrie, personnalité tulliste profondément liée à l’histoire du musée du Cloître. Médecin mais également dessinateur, il a illustré de nombreux ouvrages sur l’histoire de la ville ou du département. cote : Patrimoine local 19 C/mag (Bibliothèque de Brive) Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté. Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive)

Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté. Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive) L'Electrification des campagnes corréziennes Exposé pragmatique et pédagogique de propositions pour électrifier les zones rurales de Corrèze. Nombreux exemples et illustrations d'appareils utiles pour les cultivateurs : fer à repasser, batteuse, baratte électrique, etc... cote : MAG.P LIM B2336 (Bfm Limoges)

L'Electrification des campagnes corréziennes Exposé pragmatique et pédagogique de propositions pour électrifier les zones rurales de Corrèze. Nombreux exemples et illustrations d'appareils utiles pour les cultivateurs : fer à repasser, batteuse, baratte électrique, etc... cote : MAG.P LIM B2336 (Bfm Limoges) Les Saints limousins : ce que nous leur devons Apologie non exhautive des (nombreux) saints du Limousin. En fin de recueil, courte présentation plus célèbres d'entre eux. Extrait : "Vous êtes émus devant ce sol limousin enfin défriché et que nos saints couvrent de champs fertiles, de villes, de villages, d'écoles, d'hopitaux, de bibliothèques, d'églises ? Ce n'est rien en comparaison de la transformation merveilleuse qu'ils ont opéré dans les consciences." cote : MAG.P LIM ASS 80 (Bfm)

Les Saints limousins : ce que nous leur devons Apologie non exhautive des (nombreux) saints du Limousin. En fin de recueil, courte présentation plus célèbres d'entre eux. Extrait : "Vous êtes émus devant ce sol limousin enfin défriché et que nos saints couvrent de champs fertiles, de villes, de villages, d'écoles, d'hopitaux, de bibliothèques, d'églises ? Ce n'est rien en comparaison de la transformation merveilleuse qu'ils ont opéré dans les consciences." cote : MAG.P LIM ASS 80 (Bfm) Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France). cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges)

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France). cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges) Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530. Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour... cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges)

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530. Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour... cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges) Limoges en vitesse Titre de couverture : "Couplets chantés dans Limoges en vitesse : revue en un tableau et quart jouée au Théâtre municipal de Limoges... Avec le portrait des auteurs". Sur la quatrième page de couverture, photo représentant les deux personnes de dos. -Compte rendu dans le "Courrier du Centre" du 11 mars 1907 et dans "Limoges illustré" du 1e avril 1907, sans identification des auteurs, vraisemblablement M. Filochot, chef d'orchestre du Théâtre et M. Dolne, directeur de la troupe. cote : MAG.P LIM 40681 (Bfm Limoges)

Limoges en vitesse Titre de couverture : "Couplets chantés dans Limoges en vitesse : revue en un tableau et quart jouée au Théâtre municipal de Limoges... Avec le portrait des auteurs". Sur la quatrième page de couverture, photo représentant les deux personnes de dos. -Compte rendu dans le "Courrier du Centre" du 11 mars 1907 et dans "Limoges illustré" du 1e avril 1907, sans identification des auteurs, vraisemblablement M. Filochot, chef d'orchestre du Théâtre et M. Dolne, directeur de la troupe. cote : MAG.P LIM 40681 (Bfm Limoges) Fête nationale Jeanne D'arc, 8 mai 1921 Programme officiel vendu 1 franc. On pouvait voir à cette fête : revue de troupes, concert symphonique, défilé patriotique et exercices de gymnastiques. "Dès 1884, et bien avant que Jeanne ne devienne une icône nationaliste, le député radical de l'Aveyron, Joseph Fabre, propose la création d'une fête annuelle de Jeanne d'Arc, à laquelle il donne le nom de « fête du patriotisme ». Il propose la date du 8 mai date anniversaire de la libération d'Orléans. Ce projet est voté par environ 250 députés y compris par des parlementaires nationalistes. Finalement, la majorité républicaine refuse par crainte que cette commémoration soit détournée et récupérée par l'Église. C'est seulement en 1920 après sa canonisation Jeanne d'Arc (et non Sainte Jeanne) sera donc fêtée par la République le deuxième dimanche de mai. " (extrait de Wikipedia )

Fête nationale Jeanne D'arc, 8 mai 1921 Programme officiel vendu 1 franc. On pouvait voir à cette fête : revue de troupes, concert symphonique, défilé patriotique et exercices de gymnastiques. "Dès 1884, et bien avant que Jeanne ne devienne une icône nationaliste, le député radical de l'Aveyron, Joseph Fabre, propose la création d'une fête annuelle de Jeanne d'Arc, à laquelle il donne le nom de « fête du patriotisme ». Il propose la date du 8 mai date anniversaire de la libération d'Orléans. Ce projet est voté par environ 250 députés y compris par des parlementaires nationalistes. Finalement, la majorité républicaine refuse par crainte que cette commémoration soit détournée et récupérée par l'Église. C'est seulement en 1920 après sa canonisation Jeanne d'Arc (et non Sainte Jeanne) sera donc fêtée par la République le deuxième dimanche de mai. " (extrait de Wikipedia ) Le Maréchal Brune : Pendant la 1ère Restauration et les cents jours jusqu'à sa mort. Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

Le Maréchal Brune : Pendant la 1ère Restauration et les cents jours jusqu'à sa mort. Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local ) Le Maréchal Brune, poésie

Poème de M. Lacoste du Bouig en hommage au Maréchal Brune, lors de l’inauguration de la statue de Brune, à Brive, en 1841. Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

Le Maréchal Brune, poésie

Poème de M. Lacoste du Bouig en hommage au Maréchal Brune, lors de l’inauguration de la statue de Brune, à Brive, en 1841. Né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville, il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local ) Extrait du procés-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3 octobre 1841 à l'occasion de l'inauguration de la statue élevée au Maréchal Brune Ce document contient le procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive en 1841 en hommage au maréchal Brune lors l’inauguration de sa statue, souscription, discours etc… Cette statue est toujours en place. Né à Brive, dans une famille de petite noblesse, Guillaume Brune débute ses activités de typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU (Médiathèque de Brive, Patrimoine local 00 ZA1 BRU)

Extrait du procés-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3 octobre 1841 à l'occasion de l'inauguration de la statue élevée au Maréchal Brune Ce document contient le procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive en 1841 en hommage au maréchal Brune lors l’inauguration de sa statue, souscription, discours etc… Cette statue est toujours en place. Né à Brive, dans une famille de petite noblesse, Guillaume Brune débute ses activités de typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec vigueur les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU (Médiathèque de Brive, Patrimoine local 00 ZA1 BRU) Correspondance Brune (Lettres inédites) Présentation de lettres inédites provenant de papier de famille. Les unes sont écrites par le Maréchal Brune ou par sa femme ; les autres leur sont adressées ou les intéressent directement. Guillaume Marie-Anne Brune est né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville. Il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec force les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local )

Correspondance Brune (Lettres inédites) Présentation de lettres inédites provenant de papier de famille. Les unes sont écrites par le Maréchal Brune ou par sa femme ; les autres leur sont adressées ou les intéressent directement. Guillaume Marie-Anne Brune est né à Brive en 1763, fils d'un avocat au présidial de cette ville. Il fut typographe et littérateur. Monté à Paris, il adhère totalement aux idées de la Révolution et se lie avec Danton. Commence alors sa carrière militaire en 1793 contre les Vendéens. Il s'illustre à Arcole, fonda la République Helvétique et, en 1799, chasse les Anglo-russes de la Hollande par la victoire de Bergen et la capitulation d'Alkmaar. Il est nommé maréchal de France en 1804, à l'avènement de Napoléon, et gouverneur des villes hanséatiques en 1807. En disgrâce jusqu'en 1814, il se rallie aux Bourbons. Au retour de l'île d'Elbe, il accepte de l'Empereur le commandement de la division militaire de Marseille. A ce poste, il pourchasse avec force les royalistes qui opèrent dans le midi et retarde jusqu'à la fin juillet sa soumission aux nouvelles autorités issues de la seconde Restauration. Il meurt assassiné par des royalistes méridionaux à Avignon, le 2 août 1815 durant la période de la "Terreur Blanche". cote : 00 ZA1 BRU ( Médiathèque de Brive, Patrimoine local ) la Plantation du clou, tranformation et persistance du rite en Limousin René Fage revient sur cette tradition religieuse et superstitieuse qui existe depuis l'Antiquité et qui rencontre un développement singulier en Limousin. Symbole de prise de possession (d'une église par exemple) ou objet votif aux vertus prophilactiques et protectrices, le clou connait une transformation moderne et féminisée singulière : l'épingle. cote : MAG P LIM 45601 (Bfm Limoges)

la Plantation du clou, tranformation et persistance du rite en Limousin René Fage revient sur cette tradition religieuse et superstitieuse qui existe depuis l'Antiquité et qui rencontre un développement singulier en Limousin. Symbole de prise de possession (d'une église par exemple) ou objet votif aux vertus prophilactiques et protectrices, le clou connait une transformation moderne et féminisée singulière : l'épingle. cote : MAG P LIM 45601 (Bfm Limoges)