-

Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates

Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres.

René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio".

René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée."

Baptiste Chrétien.

cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges)

-

Nouvella Chansoû potoueizâ ente un trobo : un jour di l'eitouliâ et d'autrâ plo brovâ

Nouvella Chansoû potoueizâ ente un trobo : un jour di l'eitouliâ et d'autrâ plo brovâ Recueil de chansons en occitan limousin que l'auteur, Joseph Mazabraud, appelle patois. Dans ce volume, une chanson fit à elle seule sa fortune, connue de toutes les campagnes à son époque "Un jour di l'etioulia", sur un vieil air chanté par les blanchisseuses des bords de la Vienne.

Tailleur à Solignac de son métier, Joseph Mazabraud composa de nombreuses chansons qui parlent de nature, des moissons, des blés et de sa douce rivière la Briance (autre chanson qui connut un destin célèbre).

cote : MAG.P LIM 17344 (Bfm Limoges)

-

De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges

De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges Tiré à part part extrait du "Bulletin historique et philologique", 1900

Courte communication approfondie et sur les conditions de substitution du français au latin et à l'occitan : les relations politiques de la commune de Limoges avec les rois et vicomtes, ont ainsi permis au français de s'implanter d'abord dans les textes réglementaires. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi trois langues se parlent à Limoges : le latin pour l'érudition, le français pour le droit et l'occitan pour la farce.

cote : MAG.P LIM B946 (Bfm Limoges)

-

Proverbes bas-limousins

Proverbes bas-limousins cote : MAG.P LIM B890 (Bfm Limoges)

-

L'Ange Mort

L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ».

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

Proverbes limousins et dessins 2

Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins.

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

Proverbes limousins et dessins 1

Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins.

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

Les troubadours de la région Briviste

Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté.

Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive)

-

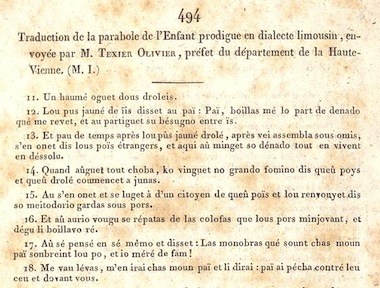

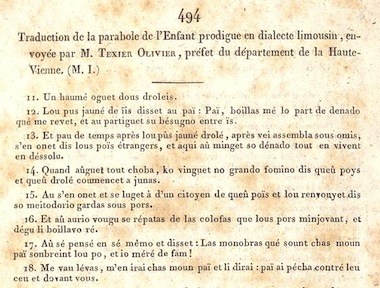

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix.

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France).

cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges)

-

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530.

Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour...

cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges)

-

Jesu e Lucifer pouème en VIII chan, ente se veu louquau dô Bien ô dô Mau, a fi de ten, deu vei lou dorei mou,

Jesu e Lucifer pouème en VIII chan, ente se veu louquau dô Bien ô dô Mau, a fi de ten, deu vei lou dorei mou, Homme de lettres limousin, Léon Dheralde est surtout connu pour son dictionnaire de la Langue Limousine. Mais il est également l'auteur d'un recueil de proverbe limousin, de fables , de contes.

Dans la préface, Léon Dhéralde s'explique sur le choix du sujet : " Manès, Pélage, Luther, Calvin Voltaire [ne s'inspiraient que de leur haine pour la Vérité, poussés par Lucifer. ] ... Dans un idiome vulgaire et familier, j'ai essayé de démontrer cette Vérité ... ] Je me sers d'un rustique pipeau. je l'ai ramassé tombé des lèvres des Roby, Richard, Foucaud dont les fables, les chansons charmaient nos pères. Ils me l'ont fait aimer et à leur exemple j'ai voulu moduler ma pensée ; mais sans autre prétention que d'affirmer la foi du Chrétien dans le triomphe définitif du Droit sur la Force, de la vérité sur l'Erreur, de Jésus sur Lucifer"

cote : MAG.P LIM 18605 (Bfm Limoges)

-

Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin avec musique, traduction et annotations musicales

Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin avec musique, traduction et annotations musicales Un ouvrage complet accessible aux non occitanistes avec commentaire, traduction française et annotations musicales.

Table des matières détaillée.

cote : MAG.P LIM 53310 (Bfm Limoges)

-

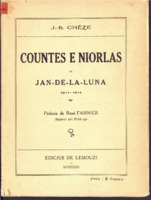

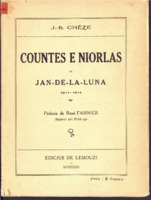

Countes e Niorlas de Jan-de-la-Luna (1911-1914)

Countes e Niorlas de Jan-de-la-Luna (1911-1914) Préface en français de René Farnier.

Sergent dans l'armée puis fonctionnaire, JB Chèze prend sa retraite prématurément pour raison médicales. Il consacre alors sa vie " à la poésie et à l'amitié ". Grand lyrique, il pratique aussi la poésie légère l'épigramme et bien entendu le conte et la gnorle la chanson. "La Princesse dans la Tour" est reconnue comme son oeuvre maîtresse de sensibilité et de tendresse avec Mily (dans laquelle il pleure son épouse disparue trop tôt)

cote : MAG P LIM 55391 (Bfm Limoges)

-

Vivo Guttemberg

Vivo Guttemberg en occitan. Dans un recueil factice de poésies en français et en dialecte limousin.

cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges)

-

Un medeci plo finoti

Un medeci plo finoti "Un médecin très rusé".

Dans recueil factice de poésies en français et en occitan limousin

"Patoiseries" extraite de l'Almanach-annuaire Limousin 1882.

cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges)

-

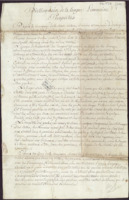

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou.

Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ».

Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé.

Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968.

cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

-

L'Action sociale du Félibrige, conférence faite, le 21 août 1897, au théâtre d'Ussel

L'Action sociale du Félibrige, conférence faite, le 21 août 1897, au théâtre d'Ussel "Face à la centralisation et l'uniformisation culturelle qui étouffe le pays, ne craignons pas l'audace et la fougue des jeunes écrivains, qui assurent la force du felibrige". Voici en gros le propos d 'A. Cahuet. Il fait allusion également à Louis de Nussac, auteur du "Manuel du bon félibre", également consultable sur la Bibliothèque numérique du Limousin.

dédicace de l'auteur à Marguerite Genès, Reine du Félibrige.

cote : 00 X0 (Médiathèque de Brive)

-

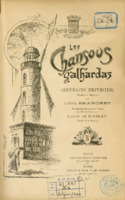

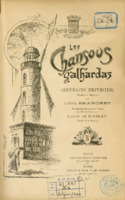

Las Chansous galhardas : refrains brivistes

Las Chansous galhardas : refrains brivistes Léon Branchet est musicien traditionaliste briviste apprécié et reconnu. Il avait déjà retranscrit et publié des airs traditionnels, mis en musique les poèmes de plusieurs auteurs membres du Félibre. Ces chansous galhardes sont de sa composition mais dans l'esprit des chants traditionnels en occitan.

Introduction riche de Louis de Nussac qui présente chacun des chants.

cote : 19 BRI X1 (Médiathèque de Brive)

-

Françou

Françou "François" . Court recueil de textes en occitan, que l'on nomme aussi des "gnorles" (des histoires drôles et souvent crues en vers ou en prose).

cote : MAG.P LIM 15965/e (Bfm Limoges)

-

La Poula-negra

La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers.

Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable).

Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac".

cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges)

Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres. René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio". René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée." Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges)

Lou gru que leva : Pessa lemouzina en dous ates "René Farnier, majoral du Félibrige, auteur d’innombrables articles sur la région, sur sa langue, ses traditions, a fait jouer une douzaine de ses pièces entre 1923 et sa mort en 1953. Lou gru que leva (Le grain qui lève) est créée pour la première fois par la troupe théâtrale de l’Eicola dau Barbichet, le 27 mai 1928 à la salle de l’Union, rue des Coopérateurs, à l’occasion de la sainte Estelle (grand congrès annuel du Félibrige) organisée cette année-là à Limoges. Véritable œuvre de propagande pour la défense de la langue d’oc limousine, la pièce confronte le monde paysan et Bidounet, qui a « réussi à la ville » et qui présente son fils, Arsène, qui ne parle pas occitan, à ses cousins et anciens voisins campagnards. Scène de bal, essai de mariage arrangé, jalousies… la pièce met en avant le bon sens, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté des paysans face à des vilauds dévoyés et manipulateurs. Les références appuyées à la richesse de la langue, de la culture populaire et des traditions sont fréquentes. En témoigne par exemple ce passage de la scène 7 de l’acte 2, longue tirade du brave Marsau (Martial), jeune paysan qui répond à Bidounet, le parvenu qui leur proposait de « leur amener la civilisation de la ville » : « Nous pouvons passer devant les bourgeois parce que nous-autres sommes des nobles enracinés dans notre terre. Vous nous parliez de civilisation, Monsieur Bidounet, nous sommes de taille à la faire tout seuls, mais ce ne sera pas une civilisation empruntée, ce sera la nôtre, la civilisation paysanne qui ne demande rien à personne. Pour cela, nous n’avons qu’à rester paysan, seulement paysan en notre terre, en notre langue, nos danses, nos traditions. Ici, vous-autres les beaux messieurs de la ville, il vous faudra vous prosterner devant nous ». Le message de Farnier est fort, même politique. La langue qu’il utilise est simple, belle, ne cède pas aux « francismes », emploie de vieux mots limousins sans être trop littéraire. Une illustration parfaite de l’œuvre félibréenne de l’entre-deux-guerres. René Farnier est né le 21 mai 1888 en Haute-Savoie, de parents originaires de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Son père est ingénieur-constructeur dans les chemins de fer. Il vit ses premières années à Largentière (Drôme) puis en Provence. A l’adolescence, son père ayant pris sa retraite, la famille s’installe à Limoges, en haut du boulevard Gambetta, en face de chez ses oncle et tante Nivet, grainetiers. Il poursuit sa scolarité au lycée Gay-Lussac, en ce début de 20e siècle où l’histoire régionale et la langue d’oc sont promues par de nombreux professeurs. C’est l’époque du prix Nobel de Frédéric Mistral pour son poème "Mirèio". René Farnier a pour professeur Franck Delage, il fréquente entre autres Léon Delhoume, Evariste Mazeaud, Edmond Descubes, avec lesquels il publie une feuille littéraire au lycée. René Farnier part ensuite « faire son droit » à Paris. Là, il rencontre de nombreux « méridionaux », dont Charles Maurras ou encore Albert Bertrand-Mistral, neveu du grand poète provençal, qui le premier « l’initiera » au Félibrige. Durant ces années passées à Paris, Farnier ne rêve que de restaurer la culture et la langue du Limousin. Mais il est d’abord enrôlé dans l’armée où il vit la terrible guerre des tranchées. Survivant à ses quatre années de guerre, il installe son cabinet d’avocat rue Darnet, à Limoges. Avocat de la S.N.C.F., conseiller de l’Ordre, enseignant à l’Ecole de Droit, élu bâtonnier en 1935, sa carrière d’homme de loi ne fut pas négligeable. Mais c’est avant tout l’activité félibréenne qui occupa sa vie et son esprit. En 1920, il décida avec quelques amis, dont Léon Delhoume et Louis de Nussac, d’unifier les différentes écoles félibréennes du Haut-Limousin (Haute-Vienne, Creuse) et du Bas-Limousin (Corrèze) et que la revue régionaliste Lemouzi, créée une vingtaine d’années plus tôt, ferait le lien entre ces deux pays frères et assurerait la « propagande d’oc » dans tout le Limousin. Tous les grands auteurs régionalistes limousins se côtoient alors dans cette revue : Paul-Louis Grenier, Albert Pestour, Jean Rebier, Joseph Nouaillac, Septime Gorceix, Jean-Baptiste Chèze etc. Le Félibrige limousin s’organise donc, se fédère, et son efficacité en est décuplée." Baptiste Chrétien. cote : MAG.P LIM B1646 (Bfm Limoges) Nouvella Chansoû potoueizâ ente un trobo : un jour di l'eitouliâ et d'autrâ plo brovâ Recueil de chansons en occitan limousin que l'auteur, Joseph Mazabraud, appelle patois. Dans ce volume, une chanson fit à elle seule sa fortune, connue de toutes les campagnes à son époque "Un jour di l'etioulia", sur un vieil air chanté par les blanchisseuses des bords de la Vienne. Tailleur à Solignac de son métier, Joseph Mazabraud composa de nombreuses chansons qui parlent de nature, des moissons, des blés et de sa douce rivière la Briance (autre chanson qui connut un destin célèbre). cote : MAG.P LIM 17344 (Bfm Limoges)

Nouvella Chansoû potoueizâ ente un trobo : un jour di l'eitouliâ et d'autrâ plo brovâ Recueil de chansons en occitan limousin que l'auteur, Joseph Mazabraud, appelle patois. Dans ce volume, une chanson fit à elle seule sa fortune, connue de toutes les campagnes à son époque "Un jour di l'etioulia", sur un vieil air chanté par les blanchisseuses des bords de la Vienne. Tailleur à Solignac de son métier, Joseph Mazabraud composa de nombreuses chansons qui parlent de nature, des moissons, des blés et de sa douce rivière la Briance (autre chanson qui connut un destin célèbre). cote : MAG.P LIM 17344 (Bfm Limoges) De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges Tiré à part part extrait du "Bulletin historique et philologique", 1900 Courte communication approfondie et sur les conditions de substitution du français au latin et à l'occitan : les relations politiques de la commune de Limoges avec les rois et vicomtes, ont ainsi permis au français de s'implanter d'abord dans les textes réglementaires. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi trois langues se parlent à Limoges : le latin pour l'érudition, le français pour le droit et l'occitan pour la farce. cote : MAG.P LIM B946 (Bfm Limoges)

De la Substitution du français au latin et au provençal à Limoges Tiré à part part extrait du "Bulletin historique et philologique", 1900 Courte communication approfondie et sur les conditions de substitution du français au latin et à l'occitan : les relations politiques de la commune de Limoges avec les rois et vicomtes, ont ainsi permis au français de s'implanter d'abord dans les textes réglementaires. Dès le XVIIe siècle, on a ainsi trois langues se parlent à Limoges : le latin pour l'érudition, le français pour le droit et l'occitan pour la farce. cote : MAG.P LIM B946 (Bfm Limoges) Proverbes bas-limousins cote : MAG.P LIM B890 (Bfm Limoges)

Proverbes bas-limousins cote : MAG.P LIM B890 (Bfm Limoges) L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ». Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ». Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté. Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive)

Les troubadours de la région Briviste Présentation de quelques figures célèbres : Lemouzi, Marie de Ventadour, Raimon de Turenne. Poèmes en occitan et traduction française, nombreuses notes. Un ouvrage court, simple et bien documenté. Cote : 00 ZA1 (Bibliothèque municipale de Brive) Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France). cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges)

Traduction de la parabole de l'Enfant Prodigue, en patois limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens, en dialecte limousin de Haute-Vienne, en patois limousin de l'arrondissement de St-Yrieix. Pages originales des "Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères" (dits Mémoires de la Société des Antiquaires de France). cote : MAG.P LIM B13129/51 (Bfm Limoges) Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530. Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour... cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges)

Isidore de Séville et le patois du Bas-Limousin Isidore de Seville, religieux qui vécut au au VIe siècle, est l'auteur d'une oeuvre majeure "Étymologies" (Etymologiæ) constituée de vingt livres, dans laquelle il essaye de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530. Oscar Lacombe s'attache à montrer et démontrer l'utilisation de mots en "patois" limousin dans cette oeuvre écrite en latin. Et donne ses conclusions sans détour... cote : MAG.P LIM B1345 (Bfm Limoges) Jesu e Lucifer pouème en VIII chan, ente se veu louquau dô Bien ô dô Mau, a fi de ten, deu vei lou dorei mou, Homme de lettres limousin, Léon Dheralde est surtout connu pour son dictionnaire de la Langue Limousine. Mais il est également l'auteur d'un recueil de proverbe limousin, de fables , de contes. Dans la préface, Léon Dhéralde s'explique sur le choix du sujet : " Manès, Pélage, Luther, Calvin Voltaire [ne s'inspiraient que de leur haine pour la Vérité, poussés par Lucifer. ] ... Dans un idiome vulgaire et familier, j'ai essayé de démontrer cette Vérité ... ] Je me sers d'un rustique pipeau. je l'ai ramassé tombé des lèvres des Roby, Richard, Foucaud dont les fables, les chansons charmaient nos pères. Ils me l'ont fait aimer et à leur exemple j'ai voulu moduler ma pensée ; mais sans autre prétention que d'affirmer la foi du Chrétien dans le triomphe définitif du Droit sur la Force, de la vérité sur l'Erreur, de Jésus sur Lucifer" cote : MAG.P LIM 18605 (Bfm Limoges)

Jesu e Lucifer pouème en VIII chan, ente se veu louquau dô Bien ô dô Mau, a fi de ten, deu vei lou dorei mou, Homme de lettres limousin, Léon Dheralde est surtout connu pour son dictionnaire de la Langue Limousine. Mais il est également l'auteur d'un recueil de proverbe limousin, de fables , de contes. Dans la préface, Léon Dhéralde s'explique sur le choix du sujet : " Manès, Pélage, Luther, Calvin Voltaire [ne s'inspiraient que de leur haine pour la Vérité, poussés par Lucifer. ] ... Dans un idiome vulgaire et familier, j'ai essayé de démontrer cette Vérité ... ] Je me sers d'un rustique pipeau. je l'ai ramassé tombé des lèvres des Roby, Richard, Foucaud dont les fables, les chansons charmaient nos pères. Ils me l'ont fait aimer et à leur exemple j'ai voulu moduler ma pensée ; mais sans autre prétention que d'affirmer la foi du Chrétien dans le triomphe définitif du Droit sur la Force, de la vérité sur l'Erreur, de Jésus sur Lucifer" cote : MAG.P LIM 18605 (Bfm Limoges) Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin avec musique, traduction et annotations musicales Un ouvrage complet accessible aux non occitanistes avec commentaire, traduction française et annotations musicales. Table des matières détaillée. cote : MAG.P LIM 53310 (Bfm Limoges)

Chansons populaires et bourrées recueillies en Limousin avec musique, traduction et annotations musicales Un ouvrage complet accessible aux non occitanistes avec commentaire, traduction française et annotations musicales. Table des matières détaillée. cote : MAG.P LIM 53310 (Bfm Limoges) Countes e Niorlas de Jan-de-la-Luna (1911-1914) Préface en français de René Farnier. Sergent dans l'armée puis fonctionnaire, JB Chèze prend sa retraite prématurément pour raison médicales. Il consacre alors sa vie " à la poésie et à l'amitié ". Grand lyrique, il pratique aussi la poésie légère l'épigramme et bien entendu le conte et la gnorle la chanson. "La Princesse dans la Tour" est reconnue comme son oeuvre maîtresse de sensibilité et de tendresse avec Mily (dans laquelle il pleure son épouse disparue trop tôt) cote : MAG P LIM 55391 (Bfm Limoges)

Countes e Niorlas de Jan-de-la-Luna (1911-1914) Préface en français de René Farnier. Sergent dans l'armée puis fonctionnaire, JB Chèze prend sa retraite prématurément pour raison médicales. Il consacre alors sa vie " à la poésie et à l'amitié ". Grand lyrique, il pratique aussi la poésie légère l'épigramme et bien entendu le conte et la gnorle la chanson. "La Princesse dans la Tour" est reconnue comme son oeuvre maîtresse de sensibilité et de tendresse avec Mily (dans laquelle il pleure son épouse disparue trop tôt) cote : MAG P LIM 55391 (Bfm Limoges) Vivo Guttemberg en occitan. Dans un recueil factice de poésies en français et en dialecte limousin. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges)

Vivo Guttemberg en occitan. Dans un recueil factice de poésies en français et en dialecte limousin. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges) Un medeci plo finoti "Un médecin très rusé". Dans recueil factice de poésies en français et en occitan limousin "Patoiseries" extraite de l'Almanach-annuaire Limousin 1882. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges)

Un medeci plo finoti "Un médecin très rusé". Dans recueil factice de poésies en français et en occitan limousin "Patoiseries" extraite de l'Almanach-annuaire Limousin 1882. cote : MAG.P LIM B1257 (Bfm Limoges) Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges) L'Action sociale du Félibrige, conférence faite, le 21 août 1897, au théâtre d'Ussel "Face à la centralisation et l'uniformisation culturelle qui étouffe le pays, ne craignons pas l'audace et la fougue des jeunes écrivains, qui assurent la force du felibrige". Voici en gros le propos d 'A. Cahuet. Il fait allusion également à Louis de Nussac, auteur du "Manuel du bon félibre", également consultable sur la Bibliothèque numérique du Limousin. dédicace de l'auteur à Marguerite Genès, Reine du Félibrige. cote : 00 X0 (Médiathèque de Brive)

L'Action sociale du Félibrige, conférence faite, le 21 août 1897, au théâtre d'Ussel "Face à la centralisation et l'uniformisation culturelle qui étouffe le pays, ne craignons pas l'audace et la fougue des jeunes écrivains, qui assurent la force du felibrige". Voici en gros le propos d 'A. Cahuet. Il fait allusion également à Louis de Nussac, auteur du "Manuel du bon félibre", également consultable sur la Bibliothèque numérique du Limousin. dédicace de l'auteur à Marguerite Genès, Reine du Félibrige. cote : 00 X0 (Médiathèque de Brive) Las Chansous galhardas : refrains brivistes Léon Branchet est musicien traditionaliste briviste apprécié et reconnu. Il avait déjà retranscrit et publié des airs traditionnels, mis en musique les poèmes de plusieurs auteurs membres du Félibre. Ces chansous galhardes sont de sa composition mais dans l'esprit des chants traditionnels en occitan. Introduction riche de Louis de Nussac qui présente chacun des chants. cote : 19 BRI X1 (Médiathèque de Brive)

Las Chansous galhardas : refrains brivistes Léon Branchet est musicien traditionaliste briviste apprécié et reconnu. Il avait déjà retranscrit et publié des airs traditionnels, mis en musique les poèmes de plusieurs auteurs membres du Félibre. Ces chansous galhardes sont de sa composition mais dans l'esprit des chants traditionnels en occitan. Introduction riche de Louis de Nussac qui présente chacun des chants. cote : 19 BRI X1 (Médiathèque de Brive) Françou "François" . Court recueil de textes en occitan, que l'on nomme aussi des "gnorles" (des histoires drôles et souvent crues en vers ou en prose). cote : MAG.P LIM 15965/e (Bfm Limoges)

Françou "François" . Court recueil de textes en occitan, que l'on nomme aussi des "gnorles" (des histoires drôles et souvent crues en vers ou en prose). cote : MAG.P LIM 15965/e (Bfm Limoges) La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers. Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable). Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac". cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges)

La Poula-negra Pièce en deux actes et en occitan. L'action se passe en 1792 à Argentat dans le milieu des gabariers. Farce autour des croyances populaires (la poule noire fait allusion au pacte avec le Diable). Eusèbe Bombal, érudit originaire d'Argentat (Corrèze) était un esprit curieux aux talents multiples s'est essayé au contes, au théâtre, à l'histoire et l' archéologie. Sa pièce la plus célèbre est "Lou Drac". cote : MAG.P LIM 41346 (Bfm Limoges)