-

A travers le midi : récit de voyage de Limoges à la Provence

A travers le midi : récit de voyage de Limoges à la Provence Ce manuscrit inédit oscille entre français et occitan, citant des auteurs au gré du voyage, de Limoges à la Provence en passant par toutes les villes traversées : Brive, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes et le Bas-Roussillon.

-

Abrégé de grammaire limousine : bas-limousin, haut-limousin, marchois

Abrégé de grammaire limousine : bas-limousin, haut-limousin, marchois Cet abrégé a été publié en 1950 dans les "Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse", t. 30, fasc. 2. Paul-Louis Grenier, originaire de la Creuse, a fait toute sa carrière à la bibliothèque nationale, après un court passage à la bibliothèque municipale de Limoges. Élève de l'école des chartes, il rédige une thèse sur l'histoire de Limoges, puis devient conservateur de bibliothèque. Il a consacré sa retraite à l'écriture, de poésies (le plus souvent bilingue français-occitan) et à la langue occitane elle-même.

-

Cadichoune é Mayan, ou Les doyennes des fortes én gule daou marcat ; dialogue regardey, én patois bourdelés

Cadichoune é Mayan, ou Les doyennes des fortes én gule daou marcat ; dialogue regardey, én patois bourdelés Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié dans Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 ).

frise au-dessus du titre ; réf. 13 h.

cote : MAG.P L1165-7 (Bfm Limoges)

-

Abanture comique de Meste Bernat, ou Guillaoumet de retour déns sous fougueys

Abanture comique de Meste Bernat, ou Guillaoumet de retour déns sous fougueys Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié (cf Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 )

Ondulation au-dessus du titre. Comprend les deux vers finaux : "Depuis plus de vingt ans je connais cet ouvrage, Dit le critique sot, l'ignorant, le sauvage" précédés du mot "Fin".

cote : MAG.P L1165-6 (Bfm Limoges)

-

Oeuvres de Pierre Rousset - Nouvelle édition corrigée et augmentée de pièces inédites, publiée par J.-B.-L. avec des notes et éclaircissemens.

Oeuvres de Pierre Rousset - Nouvelle édition corrigée et augmentée de pièces inédites, publiée par J.-B.-L. avec des notes et éclaircissemens. Contient : "Lou jolous otropat" (comédie connue sous le nom de "Grizoulet"), "Lo solitudo" (élégie), "Lo consou del s. Rousset sur so mestresso" et des fragments de trois autres oeuvres inédites.

Avertissement de l'éditeur en français en début d'ouvrage, glossaire en fin. Notes de bas de page en français.

Mention manuscrite sur la page de titre précisant le nom de l'éditeur (Lascoux) et que celui-ci est de Sarlat.

Signature manuscrite d'Emile Ruben, conservateur de la bibliothèque de Limoges.

cote : MAG.P L1166-5 (Bfm de Limoges)

-

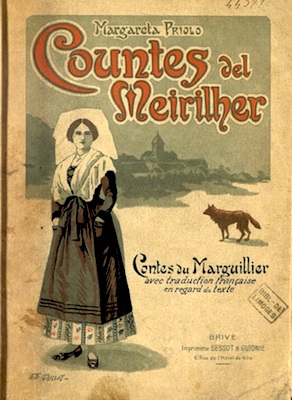

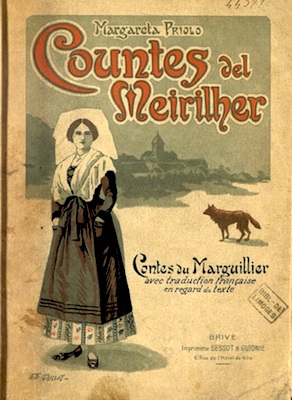

Countes del Meirilher : Contes du Marguillier avec traduction française en regard du texte

Countes del Meirilher : Contes du Marguillier avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin.

cote : MAG.P LIM 44571 (Bfm Limoges)

-

La Chansou lemouzina = L'épopée limousine

La Chansou lemouzina = L'épopée limousine Poèmes en occitan avec la traduction française en regard.

Fonds Antoine Perrier

cote : MAG.P LIM B1049 (Bfm Limoges)

-

Las Estoueras de lo Morio

Las Estoueras de lo Morio Marie Bosle (1866-1958) est née et a vécu tout sa vie à Chersoubre, commune de Saint-Georges-Nigremont, à l’orée de cette Montagne limousine que les gens de nos jours appellent toute entière, abusés par la communication touristique : plateau de Millevaches, mais qu’à cet endroit il convient de nommer plus précisément plateau de La Courtine.

Chez Marie Bosle comme dans tout le grand tiers sud-est de la Creuse, le dialecte occitan employé est l’auvergnat, et plus précisément le nord-auvergnat, qui reste bien plus proche lexicalement et morphologiquement du dialecte limousin de Bourganeuf, par exemple, qu’il ne l’est du dialecte sud-auvergnat du Cantal ou de Lozère. Tout cela pour dire qu’un limousinophone ne doit pas avoir peur de se frotter aux « gnorles » (historiettes) de Marie Bosle, il les comprendra sans difficulté.

C’est sur le tard, à soixante ans passés, que Marie Bosle se mit à écrire ces petits textes dans la langue de son pays. Las Estouéras de lo Morio (Les histoires de la Marie) furent d’abord publiées en chroniques dans le journal La Creuse entre octobre 1938 et août 1939, sous le titre Bouchis de Potoué (Morceaux de patois).

En 1941, le journal décidait d’en éditer le recueil que voici. L’introduction de François Pradelle vous en dira davantage.

Ces textes furent republiés en 1981 par la F.O.L. de la Creuse et l’I.E.O. Marche-Combraille, dans une édition de Jacques Chauvin (1945-2017). L’occitaniste aubussonnais avait alors pris le parti d’adapter ces textes en graphie occitane normalisée, comme c’était de coutume à l’époque. Mais si l’on reconnaît le grand mérite de la graphie occitane normalisée qui est de permettre au plus grand nombre, à travers toute l’Occitanie, de lire un texte d’un autre dialecte sans grande difficulté, il faut bien dire que la limite de cette graphie est aussi de ne pas pouvoir/vouloir tout à fait retranscrire les localismes et même les « hyperlocalismes » qui peuvent donner toute leur saveur à ce genre de textes si attachés à un territoire, à un terroir précis. Plus critiquable est par ailleurs la volonté manifeste de normaliser un peu la langue de Marie Bosle en ne reproduisant pas dans la version occitane tous les idiomatismes, tous les petits mots de liaison, toutes les tournures de phrases et certaines prononciations tout à fait propres au « patois de la Rozeille », comme l’appelait l’auteure, du nom de la rivière traversant sa contrée.

Les occitanistes qui possèdent l’édition de 1981 s’amuseront à comparer avec la présente.

cote : G2450/23 (Bfm)

-

Grammaire limousine

Grammaire limousine Publié par Lemouzi novembre 1893-mai 1895

Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de Geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort.

cote : MAG.P LIM 33683 (Bfm Limoges)

-

Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux

Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup".

Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort.

cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges)

-

La Chanson de Combraille : poèmes en langue d'oc avec traduction française en regard

La Chanson de Combraille : poèmes en langue d'oc avec traduction française en regard Né à Chambon-sur-Voueize, en Creuse, Paul-Louis Grenier est un poète occitan limousin. Chartiste et philologue, après un bref passage de deux ans à la bibliothèque de Limoges, il a effectué l'essentiel de sa carrière à la Bibliothèque nationale.

Paul-Louis Grenier écrit dans un occitan limousin très littéraire et un lexique assez médiéval. Il décrit le merveilleux, des lieux et des personnages liés au Limousin d’une façon souvent fantastique. On trouve dans son oeuvre des thèmes récurrents comme la ville de Limoges, celle de Bourganeuf et le mystérieux prince Zizim qui y vécut, les animaux fantastiques comme la licorne...

La chanson de Combraille se veut une chanson épique de la Marche limousine. "Au point de vue du vocabulaire, ma langue se rattache non seulement à celui des troubadours [...] mais aussi à celui des chartes de la Creuse et des parlers actuels du département" (P.L.Grenier, "La Vie Limousine", 25 décembre 1927)

L’ensemble de son œuvre a été rééditée en un volume "Òbra poetica occitana" aux Edicions dau Chamin de Sent-Jaume en 2011. Ses poèmes ont été mis en musique par plusieurs chanteurs occitans, dont Jan dau Melhau et Bernard Combi.

-

La Nueg de tous-sents de 1915 : Eivoucaciu dramatica

La Nueg de tous-sents de 1915 : Eivoucaciu dramatica "Le poète, dramaturge et folkloriste Jean-Baptiste Chèze (1870-1935), originaire d'entre Tulle et Egletons, en Corrèze, fut l'un des grands animateurs du mouvement félibréen limousin, aux côtés de Johannès Plantadis, René Farnier, Joseph Nouaillac et tant d'autres de cette génération d'ardents défenseurs de la culture d'oc limousine.

Dans cette petite pièce (pessota), La nueg de Tous-Sents 1915, Chèze rend hommage à un autre grand félibre corrézien, Eusèbe Bombal, mort le 1er novembre 1915 à Argentat, où il était né en 1827. La pièce se déroule donc la nuit de Toussaint 1915, quelques-uns des plus célèbres personnages des pièces de Bombal sont réunis autour de la cheminée. Ils devisent mélancoliquement (c'est la guerre !) quand Champalimau vient leur annoncer la mort de ce bon Monsieur Bombal... ".

Baptiste Chrétien

cote : MAG.P LIM 44214 (Bfm Limoges)

-

Legendas lemouzinas, Légendes limousines avec traduction française en regard du texte

Legendas lemouzinas, Légendes limousines avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin.

Ces Legendas Lemouzinas, tout comme son autre ouvrage Countes del Meirilher, sera salué en 1965 par le journal Lemouzi : "dès sa parution, le livre Legendas Lemouzinas fut une révélation et opéra presque une révolution. Un style alerte, dru, flexible, épousant toutes les nuances de la pensée ou de la fantaisie venait de naître."(Lemouzi, numéro 15, 1965, p.281-282, Robert Joudoux).

cote : MAG.P LIM 44569 (Bfm Limoges)

-

Lou coeur de mo mîo : chansou

Lou coeur de mo mîo : chansou Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.46 (Bfm Limoges)

-

Dî lâ landâ

Dî lâ landâ chanson ancienne en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes.

Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.118 (Bfm Limoges)

-

Soun pourtrai : chansou nouvèlo (1908)

Soun pourtrai : chansou nouvèlo (1908) Pour piano et chant.

Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.116 (Bfm Limoges)

-

Lo mechanto maire ; chanson en patois limousin reconstituée et harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes

Lo mechanto maire ; chanson en patois limousin reconstituée et harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.115 (Bfm Limoges)

-

Lou chobretaire

Lou chobretaire Pour piano et chant.

Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.11 (Bfm Limoges)

-

Lou chobretaire, harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes

Lou chobretaire, harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.122 (Bfm Limoges)

-

L'hurouso jardinieiro

L'hurouso jardinieiro La couverture donne le titre L'Hurouso "jardiniero" (et non pas "jardinieiro").

Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud.

Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps.

François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il

publie d'ailleurs une méthode de solfège.

cote : MAG.P LIM PAR.12 (Bfm Limoges)

A travers le midi : récit de voyage de Limoges à la Provence Ce manuscrit inédit oscille entre français et occitan, citant des auteurs au gré du voyage, de Limoges à la Provence en passant par toutes les villes traversées : Brive, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes et le Bas-Roussillon.

A travers le midi : récit de voyage de Limoges à la Provence Ce manuscrit inédit oscille entre français et occitan, citant des auteurs au gré du voyage, de Limoges à la Provence en passant par toutes les villes traversées : Brive, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes et le Bas-Roussillon. Abrégé de grammaire limousine : bas-limousin, haut-limousin, marchois Cet abrégé a été publié en 1950 dans les "Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse", t. 30, fasc. 2. Paul-Louis Grenier, originaire de la Creuse, a fait toute sa carrière à la bibliothèque nationale, après un court passage à la bibliothèque municipale de Limoges. Élève de l'école des chartes, il rédige une thèse sur l'histoire de Limoges, puis devient conservateur de bibliothèque. Il a consacré sa retraite à l'écriture, de poésies (le plus souvent bilingue français-occitan) et à la langue occitane elle-même.

Abrégé de grammaire limousine : bas-limousin, haut-limousin, marchois Cet abrégé a été publié en 1950 dans les "Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse", t. 30, fasc. 2. Paul-Louis Grenier, originaire de la Creuse, a fait toute sa carrière à la bibliothèque nationale, après un court passage à la bibliothèque municipale de Limoges. Élève de l'école des chartes, il rédige une thèse sur l'histoire de Limoges, puis devient conservateur de bibliothèque. Il a consacré sa retraite à l'écriture, de poésies (le plus souvent bilingue français-occitan) et à la langue occitane elle-même. Cadichoune é Mayan, ou Les doyennes des fortes én gule daou marcat ; dialogue regardey, én patois bourdelés Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié dans Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 ). frise au-dessus du titre ; réf. 13 h. cote : MAG.P L1165-7 (Bfm Limoges)

Cadichoune é Mayan, ou Les doyennes des fortes én gule daou marcat ; dialogue regardey, én patois bourdelés Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié dans Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 ). frise au-dessus du titre ; réf. 13 h. cote : MAG.P L1165-7 (Bfm Limoges) Abanture comique de Meste Bernat, ou Guillaoumet de retour déns sous fougueys Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié (cf Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 ) Ondulation au-dessus du titre. Comprend les deux vers finaux : "Depuis plus de vingt ans je connais cet ouvrage, Dit le critique sot, l'ignorant, le sauvage" précédés du mot "Fin". cote : MAG.P L1165-6 (Bfm Limoges)

Abanture comique de Meste Bernat, ou Guillaoumet de retour déns sous fougueys Cahier de deux feuillets. Exemplaire non répertorié par François Pic dans sa bibliographie des oeuvres de Verdié (cf Philippe Gardy, "Donner sa langue au diable : vie, mort et transfiguration d'Antoine Verdié", Montpellier, SFAIEO, Église-Neuve-d'Issac, Fédérop, 1990 ) Ondulation au-dessus du titre. Comprend les deux vers finaux : "Depuis plus de vingt ans je connais cet ouvrage, Dit le critique sot, l'ignorant, le sauvage" précédés du mot "Fin". cote : MAG.P L1165-6 (Bfm Limoges) Oeuvres de Pierre Rousset - Nouvelle édition corrigée et augmentée de pièces inédites, publiée par J.-B.-L. avec des notes et éclaircissemens. Contient : "Lou jolous otropat" (comédie connue sous le nom de "Grizoulet"), "Lo solitudo" (élégie), "Lo consou del s. Rousset sur so mestresso" et des fragments de trois autres oeuvres inédites. Avertissement de l'éditeur en français en début d'ouvrage, glossaire en fin. Notes de bas de page en français. Mention manuscrite sur la page de titre précisant le nom de l'éditeur (Lascoux) et que celui-ci est de Sarlat. Signature manuscrite d'Emile Ruben, conservateur de la bibliothèque de Limoges. cote : MAG.P L1166-5 (Bfm de Limoges)

Oeuvres de Pierre Rousset - Nouvelle édition corrigée et augmentée de pièces inédites, publiée par J.-B.-L. avec des notes et éclaircissemens. Contient : "Lou jolous otropat" (comédie connue sous le nom de "Grizoulet"), "Lo solitudo" (élégie), "Lo consou del s. Rousset sur so mestresso" et des fragments de trois autres oeuvres inédites. Avertissement de l'éditeur en français en début d'ouvrage, glossaire en fin. Notes de bas de page en français. Mention manuscrite sur la page de titre précisant le nom de l'éditeur (Lascoux) et que celui-ci est de Sarlat. Signature manuscrite d'Emile Ruben, conservateur de la bibliothèque de Limoges. cote : MAG.P L1166-5 (Bfm de Limoges) Countes del Meirilher : Contes du Marguillier avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin. cote : MAG.P LIM 44571 (Bfm Limoges)

Countes del Meirilher : Contes du Marguillier avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin. cote : MAG.P LIM 44571 (Bfm Limoges) La Chansou lemouzina = L'épopée limousine Poèmes en occitan avec la traduction française en regard. Fonds Antoine Perrier cote : MAG.P LIM B1049 (Bfm Limoges)

La Chansou lemouzina = L'épopée limousine Poèmes en occitan avec la traduction française en regard. Fonds Antoine Perrier cote : MAG.P LIM B1049 (Bfm Limoges) Las Estoueras de lo Morio Marie Bosle (1866-1958) est née et a vécu tout sa vie à Chersoubre, commune de Saint-Georges-Nigremont, à l’orée de cette Montagne limousine que les gens de nos jours appellent toute entière, abusés par la communication touristique : plateau de Millevaches, mais qu’à cet endroit il convient de nommer plus précisément plateau de La Courtine. Chez Marie Bosle comme dans tout le grand tiers sud-est de la Creuse, le dialecte occitan employé est l’auvergnat, et plus précisément le nord-auvergnat, qui reste bien plus proche lexicalement et morphologiquement du dialecte limousin de Bourganeuf, par exemple, qu’il ne l’est du dialecte sud-auvergnat du Cantal ou de Lozère. Tout cela pour dire qu’un limousinophone ne doit pas avoir peur de se frotter aux « gnorles » (historiettes) de Marie Bosle, il les comprendra sans difficulté. C’est sur le tard, à soixante ans passés, que Marie Bosle se mit à écrire ces petits textes dans la langue de son pays. Las Estouéras de lo Morio (Les histoires de la Marie) furent d’abord publiées en chroniques dans le journal La Creuse entre octobre 1938 et août 1939, sous le titre Bouchis de Potoué (Morceaux de patois). En 1941, le journal décidait d’en éditer le recueil que voici. L’introduction de François Pradelle vous en dira davantage. Ces textes furent republiés en 1981 par la F.O.L. de la Creuse et l’I.E.O. Marche-Combraille, dans une édition de Jacques Chauvin (1945-2017). L’occitaniste aubussonnais avait alors pris le parti d’adapter ces textes en graphie occitane normalisée, comme c’était de coutume à l’époque. Mais si l’on reconnaît le grand mérite de la graphie occitane normalisée qui est de permettre au plus grand nombre, à travers toute l’Occitanie, de lire un texte d’un autre dialecte sans grande difficulté, il faut bien dire que la limite de cette graphie est aussi de ne pas pouvoir/vouloir tout à fait retranscrire les localismes et même les « hyperlocalismes » qui peuvent donner toute leur saveur à ce genre de textes si attachés à un territoire, à un terroir précis. Plus critiquable est par ailleurs la volonté manifeste de normaliser un peu la langue de Marie Bosle en ne reproduisant pas dans la version occitane tous les idiomatismes, tous les petits mots de liaison, toutes les tournures de phrases et certaines prononciations tout à fait propres au « patois de la Rozeille », comme l’appelait l’auteure, du nom de la rivière traversant sa contrée. Les occitanistes qui possèdent l’édition de 1981 s’amuseront à comparer avec la présente. cote : G2450/23 (Bfm)

Las Estoueras de lo Morio Marie Bosle (1866-1958) est née et a vécu tout sa vie à Chersoubre, commune de Saint-Georges-Nigremont, à l’orée de cette Montagne limousine que les gens de nos jours appellent toute entière, abusés par la communication touristique : plateau de Millevaches, mais qu’à cet endroit il convient de nommer plus précisément plateau de La Courtine. Chez Marie Bosle comme dans tout le grand tiers sud-est de la Creuse, le dialecte occitan employé est l’auvergnat, et plus précisément le nord-auvergnat, qui reste bien plus proche lexicalement et morphologiquement du dialecte limousin de Bourganeuf, par exemple, qu’il ne l’est du dialecte sud-auvergnat du Cantal ou de Lozère. Tout cela pour dire qu’un limousinophone ne doit pas avoir peur de se frotter aux « gnorles » (historiettes) de Marie Bosle, il les comprendra sans difficulté. C’est sur le tard, à soixante ans passés, que Marie Bosle se mit à écrire ces petits textes dans la langue de son pays. Las Estouéras de lo Morio (Les histoires de la Marie) furent d’abord publiées en chroniques dans le journal La Creuse entre octobre 1938 et août 1939, sous le titre Bouchis de Potoué (Morceaux de patois). En 1941, le journal décidait d’en éditer le recueil que voici. L’introduction de François Pradelle vous en dira davantage. Ces textes furent republiés en 1981 par la F.O.L. de la Creuse et l’I.E.O. Marche-Combraille, dans une édition de Jacques Chauvin (1945-2017). L’occitaniste aubussonnais avait alors pris le parti d’adapter ces textes en graphie occitane normalisée, comme c’était de coutume à l’époque. Mais si l’on reconnaît le grand mérite de la graphie occitane normalisée qui est de permettre au plus grand nombre, à travers toute l’Occitanie, de lire un texte d’un autre dialecte sans grande difficulté, il faut bien dire que la limite de cette graphie est aussi de ne pas pouvoir/vouloir tout à fait retranscrire les localismes et même les « hyperlocalismes » qui peuvent donner toute leur saveur à ce genre de textes si attachés à un territoire, à un terroir précis. Plus critiquable est par ailleurs la volonté manifeste de normaliser un peu la langue de Marie Bosle en ne reproduisant pas dans la version occitane tous les idiomatismes, tous les petits mots de liaison, toutes les tournures de phrases et certaines prononciations tout à fait propres au « patois de la Rozeille », comme l’appelait l’auteure, du nom de la rivière traversant sa contrée. Les occitanistes qui possèdent l’édition de 1981 s’amuseront à comparer avec la présente. cote : G2450/23 (Bfm) Grammaire limousine Publié par Lemouzi novembre 1893-mai 1895 Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de Geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33683 (Bfm Limoges)

Grammaire limousine Publié par Lemouzi novembre 1893-mai 1895 Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de Geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33683 (Bfm Limoges) Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup". Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges)

Lexique limousin d'après les oeuvres de Joseph Roux Dans la préface à l'ouvrage, Raymond Laborde précise : " On trouvera donc ici le vrai dialecte limousin et la plupart des mots réapparaitront avec toute leur couleur et leur saveur dégagés de la chrysalide "patoise"[...] Qu'on ne s'attende pas à quelque chose d'impeccable. Notre langue, si longtemps souveraine, a été d'une richesse incomparable. Nous ne pouvions pas avoir la prétention de la faire connaître du premier coup". Joseph Roux (1834-1905) félibre majoral limousin, chanoine de la cathédrale de Tulle, fondateur de la revue occitane Lemouzi est aujourd'hui salué avec respect dans toute l'Occitanie. Auteur d'une oeuvre littéraire riche (certaines de ses œuvres sont de véritables chansons de geste) et d'une Grammaire limousine, il entreprend un dictionnaire de la langue d'oc qui demeurera inédit à sa mort. cote : MAG.P LIM 33684 (Bfm Limoges) La Chanson de Combraille : poèmes en langue d'oc avec traduction française en regard Né à Chambon-sur-Voueize, en Creuse, Paul-Louis Grenier est un poète occitan limousin. Chartiste et philologue, après un bref passage de deux ans à la bibliothèque de Limoges, il a effectué l'essentiel de sa carrière à la Bibliothèque nationale. Paul-Louis Grenier écrit dans un occitan limousin très littéraire et un lexique assez médiéval. Il décrit le merveilleux, des lieux et des personnages liés au Limousin d’une façon souvent fantastique. On trouve dans son oeuvre des thèmes récurrents comme la ville de Limoges, celle de Bourganeuf et le mystérieux prince Zizim qui y vécut, les animaux fantastiques comme la licorne... La chanson de Combraille se veut une chanson épique de la Marche limousine. "Au point de vue du vocabulaire, ma langue se rattache non seulement à celui des troubadours [...] mais aussi à celui des chartes de la Creuse et des parlers actuels du département" (P.L.Grenier, "La Vie Limousine", 25 décembre 1927) L’ensemble de son œuvre a été rééditée en un volume "Òbra poetica occitana" aux Edicions dau Chamin de Sent-Jaume en 2011. Ses poèmes ont été mis en musique par plusieurs chanteurs occitans, dont Jan dau Melhau et Bernard Combi.

La Chanson de Combraille : poèmes en langue d'oc avec traduction française en regard Né à Chambon-sur-Voueize, en Creuse, Paul-Louis Grenier est un poète occitan limousin. Chartiste et philologue, après un bref passage de deux ans à la bibliothèque de Limoges, il a effectué l'essentiel de sa carrière à la Bibliothèque nationale. Paul-Louis Grenier écrit dans un occitan limousin très littéraire et un lexique assez médiéval. Il décrit le merveilleux, des lieux et des personnages liés au Limousin d’une façon souvent fantastique. On trouve dans son oeuvre des thèmes récurrents comme la ville de Limoges, celle de Bourganeuf et le mystérieux prince Zizim qui y vécut, les animaux fantastiques comme la licorne... La chanson de Combraille se veut une chanson épique de la Marche limousine. "Au point de vue du vocabulaire, ma langue se rattache non seulement à celui des troubadours [...] mais aussi à celui des chartes de la Creuse et des parlers actuels du département" (P.L.Grenier, "La Vie Limousine", 25 décembre 1927) L’ensemble de son œuvre a été rééditée en un volume "Òbra poetica occitana" aux Edicions dau Chamin de Sent-Jaume en 2011. Ses poèmes ont été mis en musique par plusieurs chanteurs occitans, dont Jan dau Melhau et Bernard Combi. La Nueg de tous-sents de 1915 : Eivoucaciu dramatica "Le poète, dramaturge et folkloriste Jean-Baptiste Chèze (1870-1935), originaire d'entre Tulle et Egletons, en Corrèze, fut l'un des grands animateurs du mouvement félibréen limousin, aux côtés de Johannès Plantadis, René Farnier, Joseph Nouaillac et tant d'autres de cette génération d'ardents défenseurs de la culture d'oc limousine. Dans cette petite pièce (pessota), La nueg de Tous-Sents 1915, Chèze rend hommage à un autre grand félibre corrézien, Eusèbe Bombal, mort le 1er novembre 1915 à Argentat, où il était né en 1827. La pièce se déroule donc la nuit de Toussaint 1915, quelques-uns des plus célèbres personnages des pièces de Bombal sont réunis autour de la cheminée. Ils devisent mélancoliquement (c'est la guerre !) quand Champalimau vient leur annoncer la mort de ce bon Monsieur Bombal... ". Baptiste Chrétien cote : MAG.P LIM 44214 (Bfm Limoges)

La Nueg de tous-sents de 1915 : Eivoucaciu dramatica "Le poète, dramaturge et folkloriste Jean-Baptiste Chèze (1870-1935), originaire d'entre Tulle et Egletons, en Corrèze, fut l'un des grands animateurs du mouvement félibréen limousin, aux côtés de Johannès Plantadis, René Farnier, Joseph Nouaillac et tant d'autres de cette génération d'ardents défenseurs de la culture d'oc limousine. Dans cette petite pièce (pessota), La nueg de Tous-Sents 1915, Chèze rend hommage à un autre grand félibre corrézien, Eusèbe Bombal, mort le 1er novembre 1915 à Argentat, où il était né en 1827. La pièce se déroule donc la nuit de Toussaint 1915, quelques-uns des plus célèbres personnages des pièces de Bombal sont réunis autour de la cheminée. Ils devisent mélancoliquement (c'est la guerre !) quand Champalimau vient leur annoncer la mort de ce bon Monsieur Bombal... ". Baptiste Chrétien cote : MAG.P LIM 44214 (Bfm Limoges) Legendas lemouzinas, Légendes limousines avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin. Ces Legendas Lemouzinas, tout comme son autre ouvrage Countes del Meirilher, sera salué en 1965 par le journal Lemouzi : "dès sa parution, le livre Legendas Lemouzinas fut une révélation et opéra presque une révolution. Un style alerte, dru, flexible, épousant toutes les nuances de la pensée ou de la fantaisie venait de naître."(Lemouzi, numéro 15, 1965, p.281-282, Robert Joudoux). cote : MAG.P LIM 44569 (Bfm Limoges)

Legendas lemouzinas, Légendes limousines avec traduction française en regard du texte Marguerite Priolo devient reine du Félibrige en 1913, après avoir été reine du Félibrige Limousin (1909-1912). Auteur de deux ouvrages de contes traditionnels (Legendas Lemouzinas, 1915 et Countes del Meirilher, 1916), elle fut l'une des disciples de Joseph Roux et l'élève d'une autre reine du Félibrige, la marseillaise Marguerite Genès (1868-1955), autre personnalité importante des débuts du Félibrige en Limousin. Ces Legendas Lemouzinas, tout comme son autre ouvrage Countes del Meirilher, sera salué en 1965 par le journal Lemouzi : "dès sa parution, le livre Legendas Lemouzinas fut une révélation et opéra presque une révolution. Un style alerte, dru, flexible, épousant toutes les nuances de la pensée ou de la fantaisie venait de naître."(Lemouzi, numéro 15, 1965, p.281-282, Robert Joudoux). cote : MAG.P LIM 44569 (Bfm Limoges) Lou coeur de mo mîo : chansou Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.46 (Bfm Limoges)

Lou coeur de mo mîo : chansou Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.46 (Bfm Limoges) Dî lâ landâ chanson ancienne en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.118 (Bfm Limoges)

Dî lâ landâ chanson ancienne en patois limousin pour choeur à quatre voix mixtes. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.118 (Bfm Limoges) Soun pourtrai : chansou nouvèlo (1908) Pour piano et chant. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.116 (Bfm Limoges)

Soun pourtrai : chansou nouvèlo (1908) Pour piano et chant. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.116 (Bfm Limoges) Lo mechanto maire ; chanson en patois limousin reconstituée et harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.115 (Bfm Limoges)

Lo mechanto maire ; chanson en patois limousin reconstituée et harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.115 (Bfm Limoges) Lou chobretaire Pour piano et chant. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.11 (Bfm Limoges)

Lou chobretaire Pour piano et chant. Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.11 (Bfm Limoges) Lou chobretaire, harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.122 (Bfm Limoges)

Lou chobretaire, harmonisée pour choeur à quatre voix mixtes Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.122 (Bfm Limoges) L'hurouso jardinieiro La couverture donne le titre L'Hurouso "jardiniero" (et non pas "jardinieiro"). Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.12 (Bfm Limoges)

L'hurouso jardinieiro La couverture donne le titre L'Hurouso "jardiniero" (et non pas "jardinieiro"). Musicien et compositeur limousin François Sarre (1854-1942) est surtout connu des limousins pour sa chanson "lo Brianço" (La Briance, une rivière de Haute-Vienne) sur un poème de Joseph Mazabraud. Très attaché à la culture populaire occitane, il compose et adapte de nombreuses mélodies populaires, mais il est aussi l'auteur de nombreuses romances dans le goût du temps. François Sarre est enfin un fervent pédagogue très engagé dans l'enseignement musical en France. Il publie d'ailleurs une méthode de solfège. cote : MAG.P LIM PAR.12 (Bfm Limoges)